給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん

サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

2025年11月号

私傷病休職中に定年を迎える

社員の雇用について

こんなときどうする?労務トラブル回避 Q&A

今月の相談

私傷病休職中に定年を迎える社員の雇用について

Q 現在、定年を前にして私傷病の療養入院で休職中の従業員がいます。定年退職日までに復職できない場合はその日をもって退職となる旨を伝えたところ、休職の残期間があるので会社に継続雇用義務があるなどと言っています。どのように対応すべきでしょうか。 (S社・管理部)

A 高年齢者雇用安定法では、事業主に対し、65歳までの高年齢者雇用確保措置として、①定年年齢の引き上げ、②継続雇用制度(勤務延長、再雇用)の導入、③定年の定めの廃止のいずれかを講ずることを義務付けています。このうち、継続雇用制度を導入している場合には、原則として、希望者全員を対象にしなければなりません。

ただし、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないことなど、就業規則に定める退職事由(年齢にかかるものを除く)、または解雇事由に該当する場合には継続雇用の対象としないことができます(平24.11.9厚労告560)。

休職制度とは、一般に、私傷病等のため就労が不能となった場合に、雇用契約関係を維持しつつ、一定期間の就労義務を免除し、その期間中は雇用契約を解除しないとするものです。休職制度を設けるか否かの法的義務はなく、また設けた場合でも休職期間や復職の取り扱いについては、就業規則等により会社の裁量で任意に定めることができます。たとえば、私傷病が治癒することなく休職期間が満了となった場合には、自然退職とする、または解雇することも可能と言えます。定年制度とは、就業規則で定める定年年齢に達したときに労働者の意思にかかわらず自動的に雇用契約を終了させる制度をいいますが、休職期間中の社員が定年を迎えた場合にはその取り扱いが問題となります。

この点について、休職制度は私傷病等で労務提供不能であることを理由とする雇用契約の解除を猶予するものであり、それ以外の退職事由や解雇事由のすべてを猶予する制度ではありません。また雇用契約の継続を前提とする休職制度は、定年退職年齢に達したことによりその前提を欠くことになるため、休職期間に残余期間があったとしても、それまでの雇用契約はいったん終了するものと考えることができます。したがって、原則として、継続雇用制度は希望者全員を対象としなければならないものですが、私傷病休職中に定年を迎えた社員は、前述の継続雇用制度の要件を定めた労使協定や就業規則に定める退職事由に該当するときは対象としないことができます。

しかしながら、定年時に休職している社員でその就業規則に定めている休職期間が定年年齢を超えている場合は、就業規則上(雇用契約上)、休職期間満了までは身分を保障していることになります。したがって、病状の悪化等によって復職が長期的に見込めないような場合でもないかぎり、再雇用制度の対象としないことはできないものと考えられます。

つまり、私傷病休職中に定年を迎える社員については、前述のように、休職期間中は身分を保障する(雇用契約を存続させる)ことが約束されたものであり、高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(平24.11.9厚労告560)でも「年齢に係る」退職事由によって継続雇用の対象としないことはできないものとされています。したがって、定年をもって雇用契約を終了させ、再雇用しないことはできないことになります。

ただし、休職期間中であっても、定年により正社員としての雇用契約はいったん終了するものの、新たな契約に基づき再雇用となるので、再雇用時に短時間勤務や有期雇用契約等に雇用契約の内容を変更することは可能です。そして、当該従業員が休職期間満了までに傷病が回復せず復職できないときは、就業規則の定めるところにより、自然退職または解雇の手続きをし、自然退職または解雇の手続きをし、継続雇用を打ち切ることができるものと考えられます。

今月のポイント

私傷病休職中に定年を迎えた社員であっても、定年後の再雇用制度の利用を希望しているときは、病状の回復が見込めないような場合でもないかぎり、再雇用を前提に検討しなければならない。

年金制度改革特集第3弾

遺族年金制度の改正と影響

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」では、、社会保険の加入対象拡大、私的年金制度の見直しなど主に5つの項目で改正が行われました。今号では、男女差の解消、有期給付加算と年金記録分割制度の新設等が実施された「遺族年金制度」の見直しについて確認します。

社会経済状況の変化

独立行政法人労働政策研究・研修機構「2024年3月労働力需給の推計」及び総務省「労働力調査」によると、2040年の女性の就業率は、20歳から59歳までのいずれの世代も80%台後半と見込まれ、2023年の男性の就業率に匹敵する状況であると考えられています。

また厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」では、2023年の男女の賃金格差は、40歳未満であれば概ね80%の範囲内に収まっていることが報告されています。2002年と比較した場合、賃金格差の改善度は、30歳から64歳までの年代において比較的高くなっており、今後も中高齢期における賃金格差の縮小が見込まれています。

内閣府の「男女共同参画白書 令和6年版」においては、平成に入ると共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、近年はその差が拡大傾向にあると指摘されています。今回の改正では、年金制度の創成期から長期間が経過するなかで、女性の就業の進展や共働き世帯の増加など社会経済状況の変化に伴い、制度上の男女差などを解消する観点から、現行制度に対する配慮措置と合わせて大幅に見直されました。

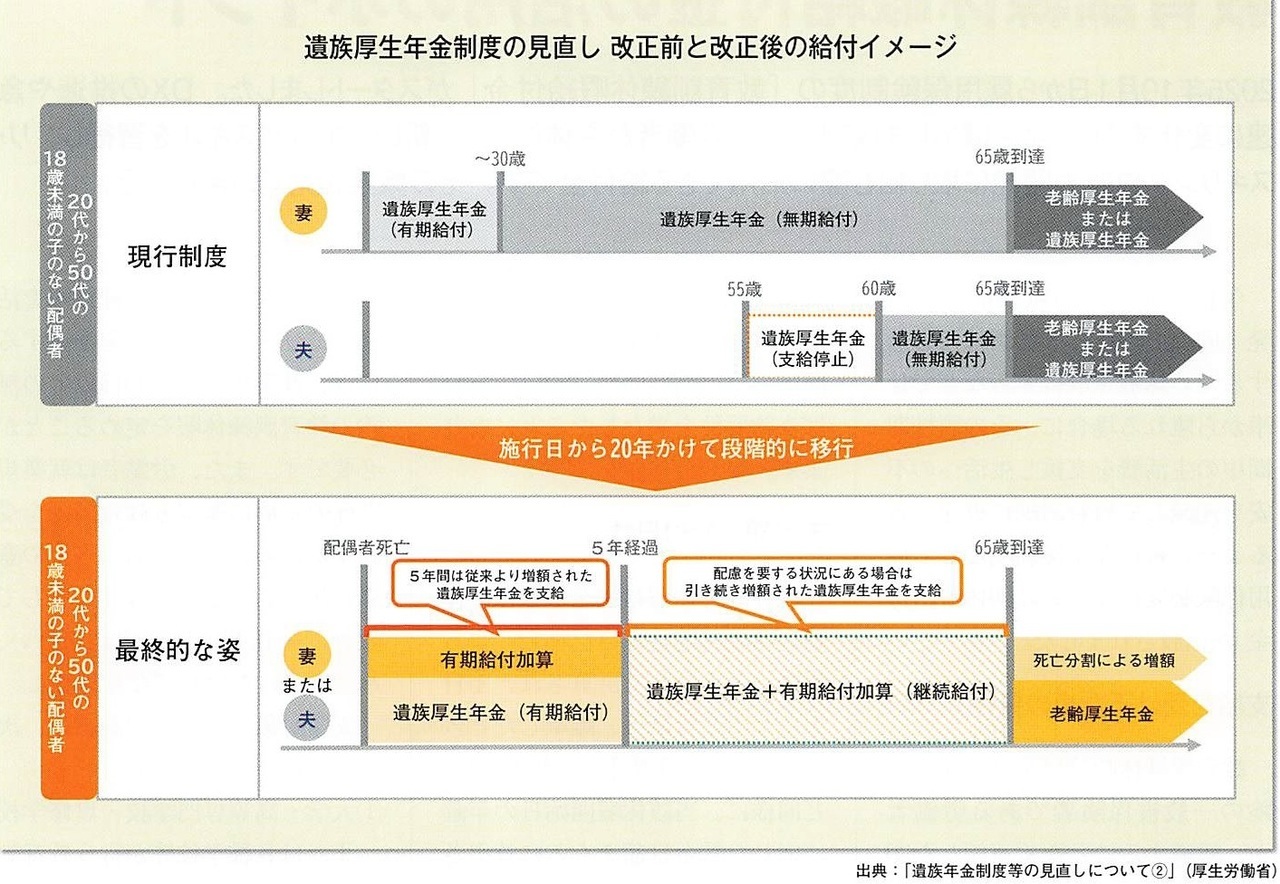

現行制度における問題点➀

遺族厚生年金は、妻に対して30歳未満の場合は有期給付、30歳以上の場合は期限の定めのない終身給付が行われます。さらに、夫と死別した女性は就労が困難であるとの考え方から、受給権取得当時に40歳以上65歳未満の中高齢の寡婦を対象とした「中高齢寡婦加算」が、65歳に達するまでの間加算されます。

国民年金においては、遺された妻が国民年金の被保険者期間が終了する60歳から老齢基礎年金の受給開始年齢である65歳までの5年間を保障するため、「寡婦年金」が設けられています。

また、夫は就労して生計を立てることが可能であるとの考えのもと、55歳未満の夫には遺族厚生年金の受給権が発生しません。その背景には、主たる生計維持者を夫とし、夫が働き妻を扶養する片働き世帯が中心であった社会経済情勢があり、現行制度は性別による固定的役割分担を念頭に置いた設計となっていることがわかります。

一方、子のある配偶者には、子が18歳到達年度末(障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳)までの期間、遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されています。養育する子がいる世帯において男女差は存在しません。現行制度においては、特に20代から50代に死別した子のない配偶者の遺族厚生年金制度に対して制度上の男女差が存在し、子のない男性に給付が行われないケースがあることが課題となっていました。

遺族厚生年金制度の改正

見直し後の仕組みは、前提として男女共通とし、子(18歳到達年度末までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級もしくは2級の状態にある子。以下同)のない配偶者については、60歳未満で死別した場合は、原則5年間の有期給付となります。有期給付の額は、「有期給付加算」が新たに支給され、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となります。さらに、遺族年金の生計維持条件である年収850万円未満の収入要件は廃止され、2028年4月以降の新規受給者については、中高齢寡婦加算および寡婦年金を段階的に引き下げ、25年かけて廃止する予定です。また高齢期の年金受給額の改善を図ることを目的として、配偶者の死亡に伴う年金記録を分割する制度を導入することにより、さらに給付を充実させる方針です。

5年間の有期給付終了後、障害年金の受給権者や低所得者については、継続給付として引き続き増額された遺族厚生年金を受給することができます。単身者は、就労収入が月額約10万円以下の場合、継続給付が全額支給されます。収入が増加するにつれて収入と年金の合計額が緩やかに増加するように、年金額が調整されるという仕組みです。

遺族厚生年金の見直しは、男性は2028年4月から実施され、女性は2028年4月から20年かけて段階的に移行されます。すでに遺族厚生年金を受給している人、60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人、養育する子がいる世帯の給付内容、2028年度に40歳以上になる女性には、今回の見直しによる影響はありません。

現行制度における問題点②

遺族基礎年金は、子を抱える配偶者や、自ら生計を維持することができない子に対して、生活の安定を図ることを目的とする給付です。遺族基礎年金の支給対象者は、子のある配偶者またはその子であり、2014年4月から子のある男性も対象となったことで、男女差は解消しています。しかし離婚の増加など子を取り巻く家庭環境の変化に伴い、子が自らの選択によらない事情で遺族基礎年金の支給が停止される不均衡が課題となっていました。

遺族基礎年金制度の改正

現行制度では、生前すでに両親が離婚しており、子の生計を維持していた被保険者の死亡後に元配偶者が子を引き取った場合や、被保険者の死亡以降、配偶者が子の生計を維持し、死別後に再婚した場合、配偶者の遺族基礎年金は失権し、子も配偶者も年金を受け取ることができません。さらに、子の生計を維持している配偶者の収入が850万円以上の場合や、子が祖父母など直系血族または直系姻族の養子となった場合は、いずれも受給権は発生しないことから遺族基礎年金を受けることはできず、子に対しても支給停止となります。

今回の改正では、遺族基礎年金の支給規程を見直すことになり、2028年4月以降は、受給権を有さない父または母と生計を同じくする子に対して、すべてのケースで遺族基礎年金が支給されることになります。

遺族年金制度については、子を養育する年金受給者に対する加算額の引き上げや対象範囲の拡大など、今後も見直しが予定されているため、引き続き注視していきましょう。

労働者の主体的なスキルアップのための休暇を支援

教育訓練休暇給付金の活用のポイント

2025年10月1日から雇用保険制度の「教育訓練休暇給付金」がスタートしました。DXの推進や急速に変化するビジネス環境に対応すべく、労働者が主体的に自ら新しい知識やスキルを習得し、リ・スキリングや能力開発に取り組む際に活用できる給付金です。その概要を見ていきましょう。

労働者が自らの職業能力の開発・向上を目指し教育訓練に専念するため休暇を取得するなどで仕事から離れる場合に、その訓練期間中の生活費を支援し生活への不安を逓減して教育訓練に専念できるよう、新たな支援制度として雇用保険制度に「教育訓練休暇給付金」が創設されました。

支援を受けるための要件

教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者である労働者が、離職することなく連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得した場合に、その訓練期間中の生活費を支援するために支給されるものです。その支給を受けるには、次の要件を満たしていなければなりません。

①休暇開始前に被保険者期間が5年以上あること

②原則として、休暇開始前2年間に被保険者期間が12カ月以上あること

なお、休暇取得中は、労働者の申し出を前提とした「無給休暇」である必要があり、「年次有給休暇」を取得した日については支給対象とならないので注意しなければなりません。②の「休暇開始前2年間」については、当該期間中に疾病・負傷や事務所の休業、出産など一定の理由により30日以上賃金を受けられなかった期間がある場合は、その期間を加算して、最大で休暇開始前4年間まで遡った期間に「被保険者期間が12カ月」あれば支給要件を満たしたことになります。

支給額・給付日数

教育訓練休暇給付金の額は、休暇の開始日前日を自己都合による離職日とみなして計算され、1日あたりの給付額は、離職したときに支給される失業手当(基本手当)と同様に、当該休暇開始日の年齢に応じた賃金日額をもとに算出されます。給付を受けられる日数の上限は、教育訓練休暇の開始日における被保険者期間に応じて、下図表のいずれかの日数となります。

なお、教育訓練休暇給付金を受給した場合、原則として、休暇開始日より前の被保険者期間は、離職後の基本手当の受給資格を決定する際には被保険者期間の計算から除外され、リセットされることになります。

対象となる教育訓練休暇

教育訓練休暇給付金の支給を受けるには、その休暇が就業規則や労働協約等に規定されたものでなければなりません。したがって、企業が労働者に教育訓練休暇を活用してリ・スキリングを推進するには、就業規則等に30日以上の無給の教育訓練休暇を定めることが必要です。また、労働者は就業規則等の定めに基づき教育訓練を受講するために、自発的(本人の意思に基づくこと)に事業主に対して教育訓練休暇の取得申請を行い、承認を受けなければなりません。

支給対象となる教育訓練は、次のいずれかとなります。

①大学・高等専門学校・専修学校または各種学校等が行う教育訓練

②教育訓練給付金の支給対象として厚生労働大臣の指定を受けた講座を実施する施 設が行う教育訓練

③その他、職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの

受給手続き

受給手続きは事業主がハローワークに対して行います。従業員が30日以上の教育訓練休暇を取得して教育訓練を受講し始めたら、30日ごとに教育訓練休暇の取得状況についてハローワークへ申請手続きをします。ハローワークが教育訓練休暇の目的や機関などの要件を満たしているかどうかを確認し、認定を受けられると、当該認定に係る日数分の給付金が支給されることになります。

労務 News BOX

入職率、離職率ともに前年より減少

「令和6年雇用動向調査」を公表

厚生労働省が8月に公表した「令和6年雇用動向調査」によると、2024年の常用労働者の入職率は14.8%(前年比1.6ポイント減)、離職率は14.2%(同1.2ポイント減)で、入職超過率は0.6ポイント(同0.4ポイント減)でした。就業形態別で見ると、一般労働者は入職率11.8%、離職率11.5%、パートタイム労働者は入職率22.7%、離職率21.4%となっています。転職入職者の賃金変動状況については前職の賃金と比べて「増加」した割合が40.5%(前年比3.3ポイント増)、「減少」した割合が29.4%(同3.0ポイント減)となっています。

総争議の件数は前年に比べて減少

2024年の労働争議を統計調査

厚生労働省が8月に公表した「令和6年労働争議統計調査」によると、2024年の全ての労働争議(総争議)の件数は278件で、前年に比べて14件減少しました。長期的には減少傾向にありますが、2019年以降は横ばい圏内で推移しています。この総争議のうち「争議行為を伴う争議」は76件、「争議行為を伴わない争議」は202件です。また、総争議を要求事項別に見ると(複数回答)、「賃金」に関するものが154件で最も多く、次いで「組合保障及び労働協約」に関するものが94件、「経営・雇用・人事」に関するものが90件と続いています。

厚生労働省が育児休業の現状を調査

男性の育児休業取得率が過去最高に

政府は男性の育児休業の取得率について、2025年度に50%、2030年度に85%という目標を掲げています。「令和6年度雇用均等基本調査」(厚生労働省)によると、2024年度の育児休業取得者の割合は女性が86.6%(前年度84.1%)、男性は調査開始以来最高の40.5%(同30.1%)でした。育児休業を開始した男性のうち、60.6%の人が産後パパ育休を取得しています。同省では妊娠、出産、子育て期の父親の関わり方や、育児に関する支援制度についてまとめた「父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランス ガイド~」も公開しています。

女性管理職の平均は過去最高も11.1%にとどまる

女性管理職・役職登用の現状と課題

政府は7月に示した「第6次男女共同参画基本計画」の骨子案で、管理職などの指導的地位に就く女性の割合を「2020年代の可能な限り早期に30%程度にする」というこれまでの目標を「さらに取り組みを加速させる」としました。そこで女性管理職等における現状を見ていきます。

分厚い「ガラスの天井」

イギリスの経済誌「エコノミスト」が3月に発表した女性の「ガラスの天井指数」の2025年版で、日本は29カ国中27位でした。「ガラスの天井(glass ceiling)」とは、キャリアアップを阻む見えない障壁を意味する比喩表現で、能力や実力があるにもかかわらず、性別や人種などを理由に昇進や成長が妨げられることを指します。

上記の指数は、経済協力開発機構(OECD)の主要29カ国を女性の労働参加率や男女間の賃金格差など10の指標を基にランクづけしたもの。日本は特に「女性管理職」や「女性企業役員」、「女性国会議員」の割合が低い傾向にあります。

4割強は管理職が「全員男性」

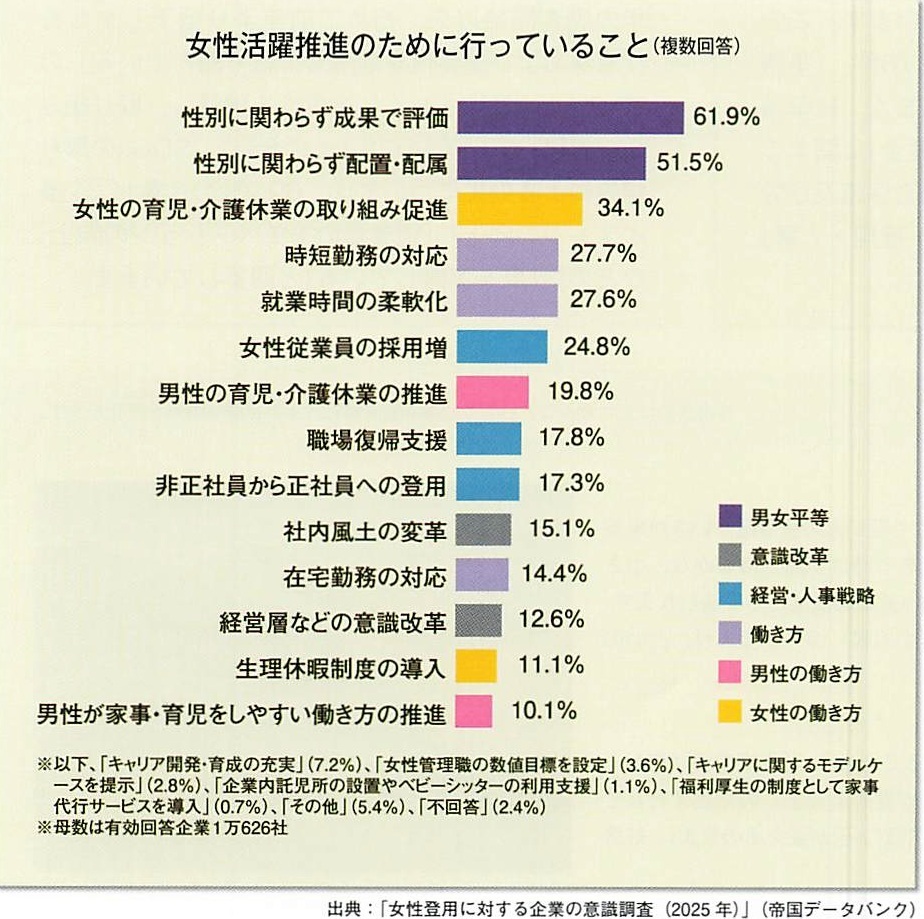

女性の管理職や企業役員の現状については帝国データバンクが「女性登用に対する企業の意識調査(2025年)」で調査しています。

まず、管理職に占める女性の割合を見ると、全体の平均は過去最高の11.1%(前年比0.2ポイント増)でした。管理職が「全員男性」である企業は42.3%です。業界別では、女性従業員が比較的多い「小売」(20.1%)をはじめ、「不動産」(16.7%)、「サービス」(15.4%)などが平均を上回っています。一方、生活時間が不規則になりやすい「製造」(8.1%)や力仕事のイメージが強い「建設」(6.4%)などは低水準です。女性管理職が少ない理由としては、「昇格する意欲が少なく、辞退される」、「結婚や出産、パートナーの転勤などで女性の継続勤務のハードルがまだまだ高い印象」といった内容のコメントが寄せられています。

なお、女性役員の割合は、平均は13.8%(前年比0.3ポイント増)と過去最高ながら、役員が「全員男性」の企業が52.1%(同0.3ポイント減)と半数を上回っています。

キャリア支援は低水準

次に、女性の活躍推進のために自社で行っていることへの回答(下図表)を見ると、「性別に関わらず成果で評価」や「性別にかかわらず配置・配属」など男女平等に関わる項目が上位となっています。一方、「キャリア開発・育成の充実」や「キャリアに関するモデルケースを提示」といった直接的なキャリア支援となる項目は低水準です。

企業には、テレワークなど柔軟な働き方を提供して家庭と仕事を両立しやすい環境を整えるとともに、管理職に相応しい人材を育成する姿勢も求められます。

受付時間:9:00〜17:00

(土日・祝日を除く)

※予約をいただければ土日

の対応可能です。お気軽に

お問合せください。

※メールでのお問合せはこちら

office@e-syaroushi.com

よくあるご相談

- 労務トラブルで解雇したいが?

- 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?

- 社員に知られたくない相談をしたい?

- 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた

- 手続費用、相談費用はいくらになる?

- 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような

ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く

ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。