給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん

サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

2025年6月号

有給休暇消化中に

転職先で働く従業員の処分について

こんなときどうする?労務トラブル回避 Q&A

今月の相談

有給休暇消化中に転職先で働く従業員の処分について

Q 退職する従業員が、残っている年次有給休暇を退職日まで消化しています。しかし、先日、転職先となる会社ですでに働いていることが分かり、就業規則違反として即時退職(懲戒解雇)を求めたところ解雇予告手当を求められました。懲戒解雇はできないのでしょうか。 (W社・総務部)

A 年次有給休暇は、法定の取得要件(全労働日に対する出勤率8割以上)を満たしている限り、労働者の勤続年数に応じて必要な日数を与えなければなりません。また、その時効は付与日から2年となります。労働者は、付与日から2年間はその保有する年次有給休暇について、原則としていつでも請求することができます。これは、退職を控えている労働者であっても何ら変わることはありません。

たとえ、1週間後に退職する者であっても、現在在職し、法定の要件を満たしている限り、将来における労働契約関係の終了(退職又は解雇)の予定は、その時点で保有している年次有給休暇の残日数の請求権に対して何ら制約することはできません。仮に、退職前1週間にある労働者であっても、まだ雇用関係がありますので、当該労働者は労働する義務を負うと同時に、年次有給休暇を請求して休むこともできます。

次に、年次有給休暇取得中の再就職活動を禁止するなど年次有給休暇の取得目的を制限できるかですが、判例(林野庁白石営林署事件、最高裁判所昭和48.3.2)では「年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するか(取得理由)は使用者の干渉を許さず労働者の自由であるとするのが法の趣旨とされている」としています。したがって、労働者には、年次有給休暇の取得にあたって、その取得理由を使用者に申告する義務はなく、仮に申告した場合でも、申告した取得理由と異なる使途であっても、それが事業の正常な運営を妨げる目的でない限り問題がないことになります。

以上の内容を踏まえて今回の相談内容を検討しますと、退職予定の労働者が、年次有給休暇の保有残日数を、残りの在職期間中に消化すること及びその取得期間中に再就職活動等に利用するなどを理由として取得請求を拒否することはできず、それをもって解雇することもできません。

ただし、年次有給休暇の取得期間中に転職先で就業できるかどうかは、その企業及び転職先の就業規則によります。最近は兼業・副業等二重就労も認められる傾向にありますが、まだ一般的な就業規則では、兼業・副業等の二重就労は禁止しているか、一定の条件のもとに許可し認めることを定めている場合が多いです。さらに、許可のない二重就労については、懲戒事由、懲戒解雇事由の対象としているケースがよく見られます。W社の就業規則も同様かと思われます。

では、二重就労を理由に懲戒解雇できるか否かですが、労働基準法を含め二重就労を禁止する法律はありません。したがって、就業規則等で二重就労を禁止している場合でも、兼業をした社員に対して、その事情を問わずに解雇などの懲戒処分をした場合は、処分が無効になる可能性があります。

今回の場合、退職の日まで年次有給休暇を取得しており、再就職先が競合他社など、競業禁止や秘密漏えいに該当し、会社に損害を与えるおそれがある場合でもない限り、それを事由に解雇(懲戒解雇を含む)することは難しいでしょう。ただし、「許可」を得ていないことに対して、解雇以外の処分を科すことは可能です。また、退職日についての就業規則の兼業禁止規定を根拠に、話し合いによって転職先に就業した日の前日をもって退職日とすることも可能でしょう。特に、雇用保険や社会保険の資格喪失や取得面においては再就職先で二重加入することができませんので、その点においても話し合う必要があります。

今月のポイント

退職する労働者における、年次有給休暇取得期間中の転職先での就業の可否は、その企業及び転職先の就業規則による。ただ、二重就労を禁止する法律がないため、事情を問わずに懲戒処分をすると、就業規則等で禁止していても処分が無効になる可能性がある。

対応を怠った場合は罰則が科せられることも

熱中症対策義務化の概要と留意点

厚生労働省は4月15日に、企業に対して、職場における熱中症対策を罰則付きで義務付ける労働安全衛生規則の一部改正する省令を公付しました(施行期日:2025年6月1日)。夏本番を迎えるにあたり、ここではその概要についてまとめます。

義務化の背景

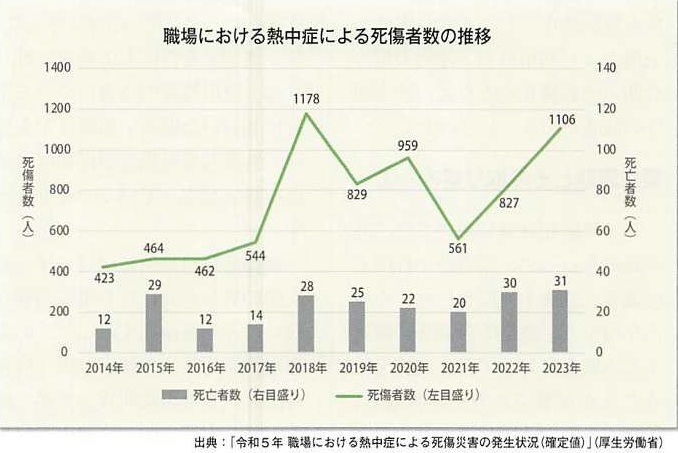

厚生労働省のデータによると、2023年の熱中症による死傷者数は1106人で、5年ぶりに1000人を超えました。このうち死亡者数は31人で、直近10年で最も多くなっています(下図表参照)。熱中症は死亡災害にいたる割合が他の災害の約5~6倍に上ります。死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響により今後更なる増加が懸念されています。また、死亡の被害のほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」にあることも問題視されています。

こうした背景を受け、厚生労働省は3月12日に「第175回労働政策審議会安全衛生分科会」を開催。近年の猛暑の影響による職場での熱中症のリスクの高まりに対して、労働安全衛生規則の一部を改正し、事業者に「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」などの職場における熱中症対策を罰則付きで義務付ける改正案を答申しました。これが4月15日に改正省令として公付、6月1日より施行されます。

実施すべき対策

改正省令(安衛則612条の2)によれば、熱中症が生じるおそれのある対象作業を、気温や湿度などから算出する「暑さ指数(WBGT)」が28度以上または気温31度以上の作業場で行われる作業で継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの」とし、次の対策を講じなければならないことになりました。

1.熱中症を生じる恐れのある当該作業を行う際には①「熱中症の自覚症状がある労働者」、②「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係労働者に対して周知すること。

2.熱中症を生じる恐れがある当該作業を行う際に、①作業からの離脱、②身体の冷却、③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせる、④事業場における緊急連絡網・緊急搬送先の連絡先及び所在地等、熱中症の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を作業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

なお、罰則においては、前述の「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係者への周知」への対応を怠った場合、法人や代表者らに6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科すこととされています。

その他、熱中症対策義務化の対象作業に該当しない業務においても、作業強度や着衣の状況等によっては熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が望ましいとされます。企業の安全配慮義務の一環として、必要な熱中症対策を講じられるように準備を進めなければなりません。

約7割の企業が使用を「容認・検討中」

職場における旧姓の通称使用の現状とは

結婚して姓を変える人は女性が圧倒的に多く、2023年時点で全体の約95%を占めています(厚生労働省「人口動態統計」より)。一方で、働く際は旧姓を通称として使う人が少なくありませんが、企業はそれをどう捉えているのでしょうか。帝国データバンクの調査からその現状を確認します。

認めていない企業は約1割

帝国データバンクが3月に実施した「旧姓の通称使用に関する企業の実態アンケート」によると、63.6%の企業が職場での結婚前の旧姓の通称使用を「認めている」ことがわかりました。「認めていないが使用について検討中」(6.9%)を合わせると、約7割の企業が旧姓の通称使用を「容認・検討中」としています。

一方、「認めていない」企業は9.2%でした。また、「容認・検討中」の企業を規模別に見ると、「大企業」は78.7%、「中小企業」は69.2%、「小規模企業」は64.0%と、規模の大きい企業ほど旧姓の通称使用が浸透していることがわかります。

調査では、旧姓使用を認めている企業からは「コミュニケーションの円滑化やメールアドレスなどの継続使用といった具体的なメリットが挙がるほか、個人の自由や多様性を尊重する姿勢も多く見られた」と述べています。一方、認めていない企業からは、旧姓・現姓両方の管理に伴う事務負担や煩雑さが理由として挙げられています。

約半数の企業が「負担感なし」

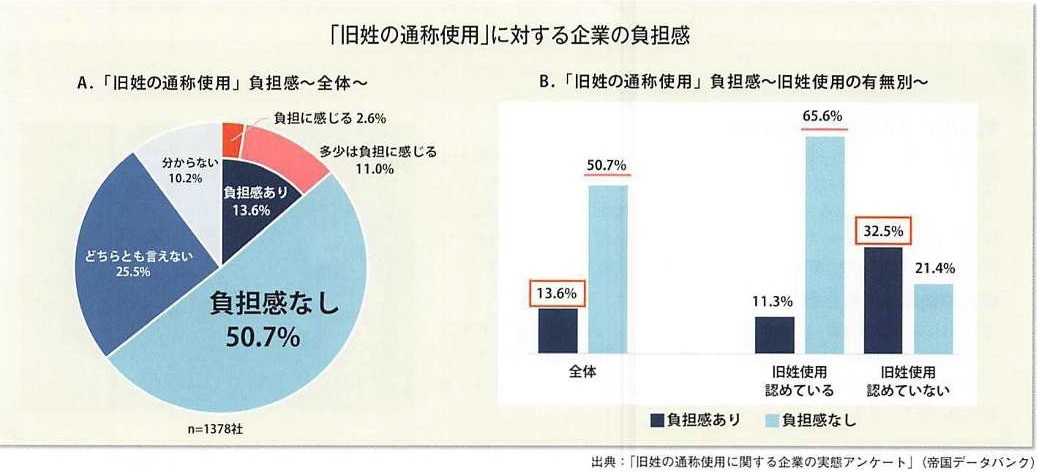

次に、旧姓の通称使用に対する企業の負担感について尋ねたところ、「負担感はない」と答えた企業が50.7%、「負担感あり」とした企業が13.6%でした。

さらに、旧姓使用を「認めている」企業と「認めていない」企業それぞれの負担感を見ると、「認めている」企業は「負担感なし」が65.6%と全体平均(50.7%)を上回りました。一方、「認めていない」企業は「負担感あり」が32.5%と全体平均(13.6%)を上回っています(以上、下図表参照)。負担感がない企業からは「人事・労務管理で多少の負担もあるが、世情にあわせシステム的に標準対応されている」などの声があがり、調査は「旧姓の通称使用では2つの姓の管理にともなう事務負担が発生するものの、システムなどで適宜対処が進んでおり、負担感は少なくなっている」と分析しています。

内閣府の「男女共同参画社会に関する世論調査」(2024年9月調査)によれば、結婚して戸籍上の姓が変わった場合、働く時に「旧姓を通称として使用したいと思う」と答えた人は43.3%で、前回調査(2022年11月)から4.2ポイント増加しています。住民票やマイナンバーカード等に旧姓の併記ができることからも、今後も旧姓の通称使用の流れは広がっていくと考えられます。

「令和7年度地方労働行政運営方針」の概要を解説

今年度の労働行政の重点課題と取り組み

2025年4月1日に厚生労働省より「令和7年度地方労働行政運営方針」が策定・公表されました。各年度における地方労働行政運営方針は、その年の企業労務に影響を及ぼすため、毎年内容を確認するとともに自社の労務管理の点検を行っていきましょう。

地方労働行政運営方針とは

例年4月に厚生労働省より策定・公表される「地方労働行政運営方針」(以下、運営方針)では、その年度における労働行政の重点課題が示されています。各都道府県労働局においては、この運営方針を踏まえ、管内事情に即した重点課題と対策などを盛り込んだ行政運営方針を策定し、計画的な行政運営を図ることが求められています。

2025年度(令和7年度)の運営方針では、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少という構造的な課題である、①最低賃金・賃金の引き上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援、②リ・スキリング、ジョブ型人事(職務給)の導入、労働移動の円滑化、③人手不足対策、④多様な人材の活躍促進と職場環境改善に関する取り組みの4つが示されています。

重点課題とその取り組みー①

中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい環境整備を行うためには、昨年度と同様に、適切な価格転嫁と生産性向上支援により、最低賃金の引き上げを後押しすることが不可欠であるとしています。また、雇用形態に関わらない公正な待遇(同一労働同一賃金)の確保に向けて、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員への転換をはじめ、「年収の壁」にとらわれない環境づくりや、誰もが主体的にスキルアップに取り組むための環境整備を押し進めていくことが重要であるとしています。

具体策として助成金の活用・利用促進が挙げられており、労働市場全体の賃上げを支援する「賃上げ」支援助成金パッケージをはじめ、キャリアアップ助成金については「年収の壁・支援強化パッケージ」として各種コースを設定。各企業のニーズに沿った利用が可能となるように周知・活用推奨を行う方針です。最低賃金については、履行確保上問題があると考えられる業種などに対し、重点的に監督指導等を行い、最低賃金制度の適切な運営を図るとしています。

また監督署による定期監督においては、企業に対し、短時間労働者、有期雇用労働者または派遣労働者の待遇等の状況に関する情報提供を求め、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または職業安定部と連携して、是正指導の実効性を高める方針です。さらに、正社員との待遇差に十分な説明がない企業に対しては、監督署から点検要請を実施するなど企業の自主的な取り組みを促し、同一労働同一賃金の徹底を図る方針です。

重点課題とその取り組み-②

グローバル化が進展し、DX・生成AIが普及する中、リ・スキリングを含め、労使協働による職場における学び・学び直しの取り組みを全国に広めていくことが重要であるとしています。また、スキルを正当に評価するため、従来の社内検定認定制度に加えて、求職者やフリーランスなど雇用する労働者以外も受験対象とする団体等検定制度の活用を促進し、持続的・構造的な賃上げの実現を目指すとしています。

具体的には、教育訓練給付制度について、給付率の引き上げや理由を問わず電子申請が可能となった点をはじめ、今年10月から施行予定である訓練期間中の生活費を支援する教育訓練休暇給付金や新たな融資制度について周知を行うとしています。

デジタル推進人材の育成においては、公的職業訓練に関して、企業実習付コースへの訓練委託費等の上乗せ措置などにより訓練コースの設定推進を図り、2026年度に受講者数12万2000人を目指す方針です。さらに、企業内での人材育成を推進するため、人材開発支援助成金の賃金助成額を引き上げ、すべてのコースにおいてデジタル分野における訓練の活用促進を行うとしています。

また、個々の企業の実態に応じたジョブ型人事の導入においては、職務給の導入や配偶者手当の見直しに関連して、「ジョブ型人事指針」の紹介・周知などを実施するとしています。

重点課題とその取り組み-③

人手不足感が深刻化するなか、特に中小企業における人材確保の支援が重要であると記されています。

取り組みとしては、ハローワークにおける求人対応のオンライン化をはじめ、人材確保等支援助成金や雇用管理改善のコンサルティングなどについて周知を行うとしています。また、職業紹介事業者など雇用仲介事業者に対しては、すべての過程において金銭等の提供を原則禁止とし、手数料実績の公開および利用料金・違約金規約の明示を義務化するなど、法令遵守の徹底を図るとしています。

重点課題とその取り組み-④

少子高齢化社会においては、高年齢者をはじめ、障害者や外国人労働者、就職氷河期世代を含む中高年層など、職業的自立を必要とする求職者に対して就労支援を行うことが重要であり、引き続き、多様な人材の活躍促進に努めるとしています。併せて、女性活躍推進、仕事と育児・介護の両立支援やワーク・ライフ・バランスの推進、安全で健康に働くことができる環境づくり、フリーランス等の就業環境の整備が重点課題として挙げられています。

具体的には、企業に対し、65歳超雇用推進助成金や70歳雇用推進プランナー等による支援など、高年齢者雇用政策の周知・啓発に取り組む方針です。障害者雇用については、努力義務である個々の有する能力に応じた勤務時間の延長の周知や、精神障害や発達障害など多様な障害特性に適応した就労支援を行うとしています。さらに、年々増加する外国人労働者に対しては、雇用管理の改善について指針に基づいた助言・指導などを行い、外国人雇用状況届出制度の適正な対応を取っていくとしています。

女性活躍の推進に向けては、男女間の賃金差異に対し差別的取り扱いの有無を確認するなど、男女雇用機会均等法の確実な履行確保を図り、また男女間賃金差異に係る情報公表等に関して報告徴収等を実施し、女性活躍推進法の履行確保を図るとしています。

仕事と育児・介護の両立については、2030年までに男性の育児休業取得率を85%とする政府目標の達成および介護離職防止の観点から、段階的に施行される改正育児・介護休業法について、労使団体などと連携して周知徹底を図る方針です。併せて、両立支援等助成金の活用による職場環境の整備や、出生後休業支援給付および育児時短就業給付の周知により、両親が共に働き育児を行う「共働き・共育て」の推進を図る方針です。

また、勤務時間、勤務地、職種・職務を限定した多様な正社員制度の普及促進、テレワークの導入・定着、勤務間インターバル制度の導入促進、年次有給休暇の取得促進など多様な働き方の実現に向けた環境整備を行い、ワーク・ライフ・バランスの促進を図るとしています。さらに労働基準関係法令の履行確保が必要不可欠とした上で、長時間労働の抑制に向けた監督指導の徹底や助言指導、労働条件の確保・改善対策の強化、高年齢労働者や外国人労働者、業種別などにおける労働災害防止対策や健康確保対策の推進などを行い、誰もが安心して働くことができる良好な職場環境の実現を目指す方針です。

フリーランスに対しては、労災保険特別加入制度への対象拡大も含めてフリーランス新法の履行確保を図り、丁寧な対応を行うとしています。

「令和7年度地方労働行政運営方針」の詳細は厚生労働省のウェブサイトで確認することができます。

労務 News BOX

一般労働者の月額賃金は前年比3.8%増

2024年の賃金の統計調査結果を公表

厚生労働省は3月に「令和6年賃金構造基本統計調査」を公表しました。調査によると、2024年の一般労働者(短時間労働者以外の常用労働者)の月額賃金は男女計33万4,000円(前年比3.8%増)、男性36万3100円(同3.5%増)、女性27万5300円(同4.8%増)でした。いずれも1991年以来の高い伸び率です。また、男性を100としたときの男女間賃金格差は75.8で、比較可能な1976年以降で最も縮小しています。雇用形態別で見た男女計の月額賃金は、正社員・正職員が34万8600円、正社員・正職員以外が23万3100円となっています。

産学共同研究のマッチングを促進

「大学ファクトブック2025」を公表

経済産業省、文部科学省、一般社団法人日本経済団体連合会は、全国の大学における産学連携の実績などを取りまとめた「大学ファクトブック2025」を公表しました。これは、文部科学省が実践した「令和5年度大学等における産学連携等実施状況について」の調査結果を基にしたもので、国公私立784大学の産学連携に関する情報を掲載。企業の担当者が共同研究先の探索に活用できるように、各大学の個別シートを検索する機能も提供しています。また、研究資金などの受入額や共同研究など項目別の大学ランキングも公開しています。

中小企業の収益向上をサポート

価格転嫁等の検討ツールを公開

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、2月に「儲かる経営 キヅク君」を公開しました。これは、事業者が利益を得るための売上高をシュミレーションできるツールで、業種別に入力項目を最適化。多品種(商品・取引先)同時入力や比較分析などのシミュレーション機能を搭載しているため、商品・取引先ごとの価格転嫁の目安がわかるほか、利益確保のための事業戦略を検討できます。2024年12月に公開した中小企業が価格転嫁の必要性を確認出来る「価格転嫁検討ツール」とともに、同機構のウェブサイトにて無料で利用できます。

営業利益、経常利益ともに増加

中小企業の経営情報等を調査

中小企業庁が3月に公表した「令和6年中小企業実体基本調査」(令和5年度決算実績)の速報によると、2024年度の中小企業1企業当たりの売上高は2.1億円(前年度比0.3%減)でした。1企業当たりの営業利益は778万円(同2.2%増)、経常利益は991万円(同1.3%増)となっています。また、1企業当たりの従業者数は9.7人で前年度比2.7%の減少。設備投資を行った法人企業の割合は22.0%(前年度差0.0ポイント増)、新規リース契約を行った法人企業の割合は13.0%(前年度差0.5ポイント増)となっています。

受付時間:9:00〜17:00

(土日・祝日を除く)

※予約をいただければ土日

の対応可能です。お気軽に

お問合せください。

※メールでのお問合せはこちら

office@e-syaroushi.com

よくあるご相談

- 労務トラブルで解雇したいが?

- 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?

- 社員に知られたくない相談をしたい?

- 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた

- 手続費用、相談費用はいくらになる?

- 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような

ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く

ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。