給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん

サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

2024年11月号

退職する従業員の

年次有給休暇の買い取りについて

こんなときどうする?労務トラブル回避 Q&A

今月の相談

退職する従業員の年次有給休暇の買い取りについて

Q 一部事業閉鎖に伴う退職勧奨に応じた従業員に、退職予定日までに年次有給休暇の残日数を消化するよう指示したところ、退職予定日まで出勤すると言って残日数の買い取りを要求されました。この要求に応じなければならないのでしょうか。 (M社・総務部)

A 年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労の回復を図ることを目的として、所定労働日の任意の労働日について賃金を失うことなく労働が免除される休暇です。労働基準法上、使用者にはその使用する労働者の勤続年数に応じて一定の日数の年次有給休暇を与える義務があります。年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えなければならず、会社がそれを買い取るなどにより付与日数を減じたり、取得を抑制したりすることは禁止されています。行政通達においても「年休の買上げの予約をし、これに基づいて労働基準法39条の規定により請求し得る年給の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法39条の違反である」とされています。したがって、使用者は労働者から年次有給休暇の買い取りを要求されても買い取る義務はないことになります。

ただし、例外的に年次有給休暇の買い取りが認められる場合があります。例えば、年次有給休暇の請求権には2年の時効があり、2年を経過すると請求権が消滅します。したがって、時効によって消滅した日数を事後的に買い取ることは労働者の不利益にならないとして認められています。しかし、時効によって消滅する年次有給休暇を買い取ることをルール化することは、買い取りを目的として取得しない労働者が出てくる可能性もあるので避けるべきです。

他にも、労働者の退職時に未消化の年次有給休暇がある場合にそれを買い取ることは認められています。これは、労働者の退職によって年次有給休暇の請求権が消滅してしまうことによるものです。業務の引き継ぎなどのために退職日を変更することが可能であれば、退職日をずらしてもらうという方法もありますが、労働者の事情で退職日を変更出来ないこともあるでしょう。そのような場合は、業務の引き継ぎを優先して、残日数分の買い取りに応じることは合理的です。

今回の相談のように、退職勧奨や希望退職募集などにより退職予定日があらかじめ決まっているような場合は、残務整理などを優先しなければならず、年次有給休暇を消化しきれないこともあるでしょう。その場合に、それを買い取ることは、労働者に不利益になるものではなく問題ありません。退職勧奨や希望退職などはあくまでも会社から退職に合意を求めているものであり、退職合意に至る過程で残務整理などを優先した場合は、退職日まで消化しきれなかった年次有給休暇を買い取ることは労働者の不利益を減ずるための条件となるからです。

ただし、このケースでも、既に業務の引き継ぎや残務整理も完了し、退職予定日までに取り組んでもらう仕事が特段ないような場合は、未消化の年次有給休暇の取得を促進し、再就職活動に利用してもらうなどの対応をすべきです。

なお、時効となった年次有給休暇の買い取り及び前述の退職に伴う年次有給休暇の買い取りなどは、例外的に買い取りが「認められている」ものであり、「買い取らなければならない」という会社に対する買い取り義務が法的に求められているものではありません。したがって、退職予定の労働者に対して、業務の引き継ぎや残務整理が完了しているにもかかわらず、出勤を求めたりすること、または退職予定の労働者から退職予定日まで出勤する代わりとして年次有給休暇の買い取り要求に応じることは、年次有給休暇の取得を阻害することになり違法となる可能性もあります。したがって、このような場合でも退職予定日までの取得促進を図るべきです。

今月のポイント

年次有給休暇の買い取りは原則として禁止されている。ただし、労働者の退職時において、残務整理などを優先することで年次有給休暇を消化しきれない場合は、労働者の不利益にならない範囲で買い取ることが認められている。

2025年4月施行!共働き・共育てを支援する新制度

出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金

雇用保険法の改正を含む「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が2024年6月5日に成立しました。これを受けて新たに創設された支援制度「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が2025年4月にスタートします。そこで、従業員に周知するための要点をまとめます。

1.出生後休業支援給付金

現在は、雇用保険の被保険者である労働者が育児休業法に基づく育児休業をすると、休業中の所得の補填として雇用保険制度から育児休業給付の支給を受けることができます。しかし、育児休業することなく働き、給料の支払いを受けることに比べれば、手取り額が低くなってしまいます。これが、子どもの父母ともに育児休業を取得することや、男性の育児休業の取得が進まない理由の一つともいわれています。

そこで、男性の育児参加をさらに促進することを目的として新たに創設されたのが、「出生後休業支援給付金」です。

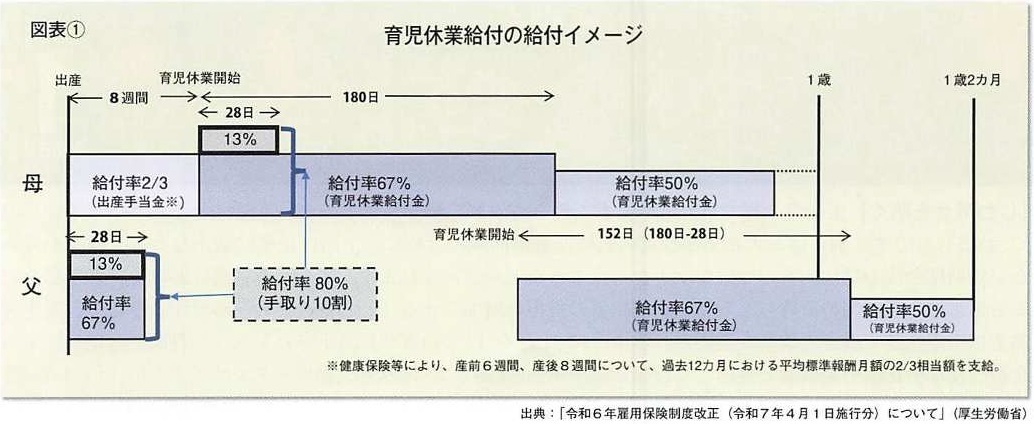

出生後休業支援給付金は、被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者に限る)とその配偶者が子の出生日から起算して8週間以内に14日以上の育児休業(出生時育児休業)を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が支給されます。これにより、現行の育児休業給付金(育児休業開始日から180日間は67%)と合わせることで、給付率は80%となります。この80%という数値は、休業前の額面の給与額から源泉控除分(所得税、社会保険料、住民税など)を差し引いた額とほぼ一致することになるので、休業前の手取り額とほぼ同じ額(実質100%)が給付されるということになります(下図表①参照)。

〈支給要件〉

出生後休業支援給付金の支給を受けるには、男性は産後パパ育休として子どもの出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に14日以上最大4週間(28日)以内の期間を定めて出生後育児休業を取得することが必要です。出生後育児休業は28日を上限に2回まで分割取得することができます。

なお、被保険者のなかで配偶者が専業主婦(夫)であるなど雇用保険の被保険者でない、もしくは被保険者がひとり親である場合は、配偶者が育児休業を取得していなくても出生後休業支援給付金が支給されます。

なお、9月27日に「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」が、厚生労働省より公表されました。それによると、出生後休業支援給付金の支援対象となる休業は、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給対象となる休業とすることから、出生後の分割取得ができるのは、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の対象となる休業が分割できる範囲とするとしています。

また、その支給申請手続きについては、申請者の負担を最小限とするため、原則として事業主経由で行うこととし、育児休業給付金の初回申請または出生時育児休業給付金の申請と併せて行うこととしています。

2.育児時短就業給付金

育児休業法に基づく育児短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)とは、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮して働く制度です。育児を理由とした短時間勤務の場合、対象は原則3歳未満の子どもを育てる男女従業員で、期間を定めて雇用されている者も対象となります。

育児短時間勤務制度は育児をしながら働く従業員への両立支援になるものの、実労働時間が少なくなる分、当然ながらフルタイム勤務と比べて収入が減ってしまいます。しかし、現状では育児のために短時間勤務制度を選択して賃金が減少した場合、それを補填するような給付金はありません。

「共働き・共育て」の推進や、育児休業後の労働者が育児とキャリア形成を両立できるよう、柔軟な働き方として短時間勤務制度を選択出来るようにすることが求められている中で、育児短時間勤務による収入減を補うことで短時間勤務を選びやすくするために創設されたのが「育児時短就業給付金」です。

育児時短就業給付金は、子育て中の時短勤務者を対象に育児休業給付とは別に支給されます。

〈支給要件〉

育児時短就業給付金の支給を受けるには、次の要件を満たさなければなりません。

①被保険者が、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮 している時短勤務者であること。

②時短勤務開始日前の2年間に、みなし被保険者期間が12カ月以上あること。

ここでいう「みなし被保険者期間」とは「被保険者期間に相当する期間」のことであり、時短勤務を開始する日を被保険者でなくなった日(資格喪失日)と見なして計算します。支給条件に性別による制限はなく、男性、女性のどちらも給付の対象となります。

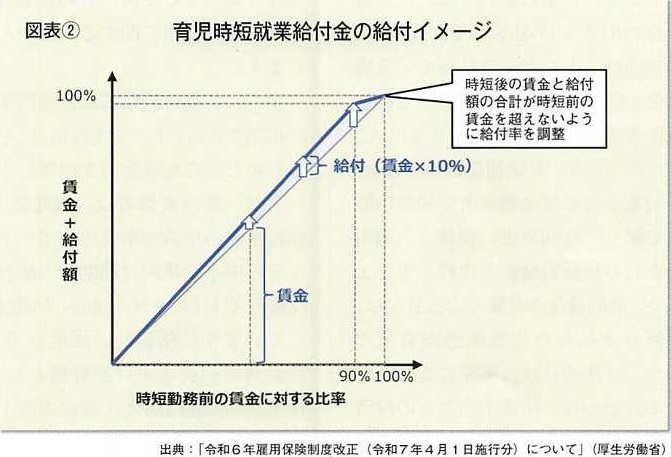

この給付金は、単に時短勤務を推奨するものではなく、育児休業よりも時短勤務を、さらには時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する目的で創設されています。これを前提に、給付率は時短勤務に支払われた賃金の10%となります。なお、時短就業期間中に支払われた賃金の額と給付金の合計額が時短前の賃金を超えないように給付率を調整する必要があり、仮に時短前賃金額を超えた場合には給付率が減額されることになります(下図表②参照)。

厚生労働省は2025年4月から、従業員100人を超える企業に対し、男性従業員の育休取得率の目標を設定し、公表するよう義務付けています。さらに政府は、2025年までに男性の育休取得率50%を目指すとしています。

2025年4月より始まる出生後休業支援給付金により、男性が育児休業を取得しない理由の上位に見られる「収入が低下するから」という不安が実質的に解消されることになります。また、これまで育児のための時短勤務は女性従業員の利用が中心でしたが、「収入が低下するから」という不安が実質的に解消されれば、男性従業員の活用も増えてくるでしょう。

こうした育児休業取得環境が整備されていくなかで、企業としても就業規則などの改定や従業員への周知を漏れなく行えるよう、早めに情報を収集して社内準備を行っておきましょう。

2024年度の引き上げは過去最高額

地域別最低賃金の引き上げと企業の対応策

2024年10月に地域別最低賃金が引き上げられました。改定額の全国加重平均額は1055円で、前年度から51円の引き上げは過去最大です。今年度の引き上げを受けて企業が行うべき対策と、中小企業・小規模事業者に対する国の支援策について確認しましょう。

2024年度の引き上げ額

2024年7月の第69回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申が取りまとめられました。この答申を参考に各地方最低賃金審議会で調査・審議・答申が行われ、各都道府県労働局長により改定額が決定されて10月から11月の間に順次発行されます。

今年度の地域別最低賃金額は、47都道府県で50円から84円の引き上げとなり、改定額の全国加重平均額は1055円です。昨年度の1004円から51円の引き上げは、1978年度の目安制度開設以降、最高額となっています。

引き上げの背景

最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果などの各種統計資料を参考にしながら、①労働者の生計費、②労働者の賃金、③通常の事業の賃金支払能力の3要素を考慮し、決定または改定されます。

今年度は、①で消費者物価指数が昨年に引き続き高水準となっていること、②で賃金の引き上げが全体で5%台と33年ぶりの高水準であり、賃金上昇率2.3%も2002年以降最大であること、③で売上高経常利益や従業員一人当たりの付加価値が高水準で推移していることなど、景気や企業の利益において改善傾向がみられることが、引き上げの理由として挙げられています。

さらに、「2030年代半ばまでに最低賃金を1500円とする」という目標を早期に実現するための考慮要件として、中小企業・小規模事業者における自動化・省力化投資、事業継承、M&Aなどの環境整備を官民が連携して努力すること、賃上げができないあるいは労務費などのコスト増を十分に価格転嫁できていない企業が一定程度存在することが挙げられています。

以上を踏まえて、引き上げ額の目安を5.0%(50円)として検討することが適当であるとの答申が取りまとめられました。

企業の対策と国の支援策

まず、企業においては、最低賃金の引き上げを受けて、従業員、アルバイトなどに支払っている賃金が最低賃金額以上になっているかを確認しなければなりません。日給や週休、月給制などの場合は、対象となる賃金額を所定労働時間で除して時間単価に換算し、適用される最低賃金額と比較しましょう。最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。具体的には、実際に支払われる賃金から、結婚手当などの臨時に支払われる手当や賞与など1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外割増賃金や休日・深夜の割増賃金など所定労働時間や所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金、その他精皆勤手当・通勤手当及び家族手当を除外したものが、対象となります。

賃上げ原資を確保することが難しい場合は、厚生労働省や中小企業庁の助成金、補助金などの利用を検討してみましょう。中小企業・小規模事業者への支援施策には、業務改善助成金や賃上げ促進税制など賃金引き上げに関する支援や、固定資産税の特例措置や中小企業省力化投資補助事業など生産性向上に関する支援、労務費の適正な転嫁のための価格交渉に関する指針など下請け取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援、セーフティネット貸付制度など資金繰りに関する支援、その他人材育成を含む雇用に関する支援があります。

また、各都道府県には、専門家に相談できる「よろず支援拠点」をはじめとした相談窓口を設置している他、経済産業省は、補助金・給付金等の申請や事業のサポートをする中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポplus」を開設しています。積極的に活用して最低賃金の引き上げを好機とし、従業員の処遇改善と生産性の向上を目指していきましょう。

労務 News BOX

期間中は全国で周知啓発運動を実施

労働保険未手続事業の一掃を強化

厚生労働省では毎年11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、周知啓発運動を展開しています。労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇用している事業主であれば加入手続を行い、労働保険料を納付する義務があります。加入手続きを怠っていると過去の未手続き期間の分の保険料と追徴金が徴収されます。また、労働災害が生じた場合に労災保険給付額の全部または一部が徴収されるほか、事業主のための雇用関係助成金が受給できない場合もあります。詳細は「労働保険特設サイト」で確認できます。

7割の人が60歳以降も就業を希望

シニアの就業意向と満足度を調査

内閣府が公表した「満足度・生活の質に関する調査報告書2024」によると、「生涯を通じた就業意向と満足度」の項において「60歳未満の現役世代で60歳以降も働き続けたい」と考える人が7割いることがわかりました。60歳以上の就業希望者の就業状況を見ると、男性は75歳以上でも5割以上が就業しているのに対し、女性は70歳以上で就業している割合が5割を下回っています。また、60歳以上の就業希望の実現状況が生活及び家計と資産の満足度に与える影響は男性において顕著で、就業者の満足度は無業者を大きく上回っています。

現代社会のストレスについて考察

「令和6年版厚生労働白書」を公表

厚生労働省では毎年、厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについてまとめた「厚生労働白書」を公表しています。令和6年版は2部構成で、第1部は「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」がテーマ。こころの健康を損ねる背景にある「ストレス要因」に着目し、現代社会のストレスの多様さについて考察した上で、その対策や支援の現状及び今後の方向性を提示しています。第2部では「現下の政策課題への対応」として、子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政各分野の最近の取り組みについてまとめています。

導入企業20社の制度内容を紹介

「ジョブ型人事指針」を策定

内閣官房と厚生労働省、経済産業省は連名で「ジョブ型人事指針」を公表しました。これは、日本企業と日本経済が成長するためには、新卒一括採用中心、終身雇用といった従来の雇用制度から、労働者が自ら職務の選択やリ・スキリングを実施するジョブ型人事に移行する必要があるとして策定されたものです。指針では既にジョブ型人事を導入している企業20社の事例を紹介。その目的や範囲、評価・報酬制度、雇用管理制度といった詳細を参考にしながら、自社のスタイルに合った導入方法を検討してほしいとしています。

カタカナや英字の使用が増加傾向に

企業が商号変更をする理由を考える

商号(社名)は創業者の信念や事業の歴史などが込められた、企業にとって看板のようなものです。しかし、時代の変化にともなって商号を変更する企業も少なくありません。そこで、東京商工リサーチが公表した「2024年『商号変更』動向調査」から商号変更の傾向を見ていきます。

2万社以上が商号変更

東京商工リサーチが、同社の企業データベースをもとに「商号変更」の動向調査を実施したところ、2023年8月から2024年7月の1年間に商号変更を行った企業は2万2058社に上ることがわかりました。これは、同データベースに登録された約429万社の0.51%にあたります。また、商号変更のうち組織変更に伴う法人格の変更は3241社となっています。

産業別で見ると、商号変更が最も多かったのは「サービス業他」の8812社(構成比39.95%)。次いで、「建設業」の2956社(同13.40%)、「不動産業」の2030社(同9.20%)、「小売業」の1896社(同8.60%)と続いています。ただし、商号変更率(その産業の全企業数に対する変更した企業数の割合)が最も高かったのは「金融・保険業」で0.86%。投資ファンドが運営する特定目的会社(SPC)が多いのが特徴です。

約9割が業歴50年未満

次に業歴別で見ると、「10年未満」の企業が44.71%で最多。次いで、「10年以上20年未満」が18.55%、「20年以上30年未満」が12.03%と続き、業歴50年未満が約9割を占めています。全企業に対する変更率も「10年未満」(0.84%)、「10年以上20年未満」(0.51%)、「20年以上30年未満」(0.51%)となっており、調査では「商号は、業歴が長いほど変更しづらいのかもしれない」と考察しています。

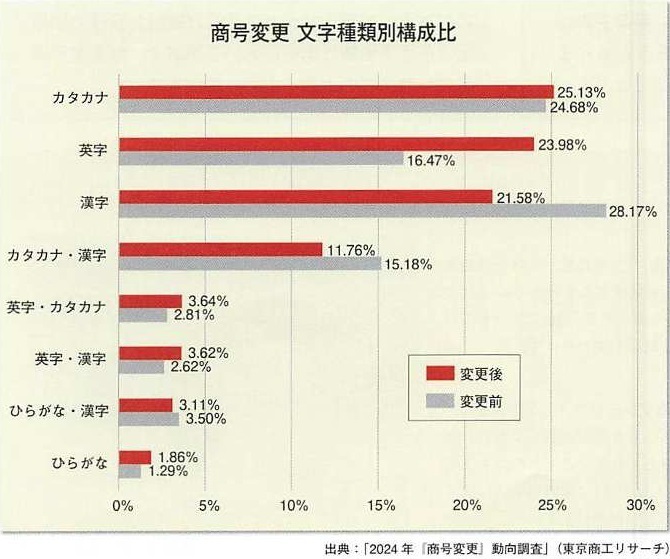

自社をアピールする機会に

商号の表記について変更の前後で文字種類の構成比を比較した結果は下図表の通り。変更後の最多は「カタカナのみ」の25.13%(5543社)で、変更前の24.68%(5444社)から微増しています。次に多かった「英字のみ」の23.98%(5289社)は、変更前の16.47%(3632社)から7.51ポイントの増加。一方で、「漢字のみ」は28.17%(6213社)から21.58%(4760社)、「カタカナと漢字」は15.18%(3349社)から11.76%(2594社)と減少しており、漢字使用よりもカタカナや英字の使用を選ぶ傾向がうかがえます。

例えば、総合印刷会社の「凸版印刷」は2023年10月に持株会社体制へ移行するタイミングで「TOPPANホールディングス」に変更。同社はその理由を「グローバル企業として全世界で統一したブランドを使用していくことを意図した」としています。調査では、「商号変更は、企業が新たな戦略の展開やイメージの一新をステークホルダーにアピールするためのアクションでもある」と考察。そこから事業拡大へとつなげるためにも、将来を見据えた商号にすることが重要といえます。

受付時間:9:00〜17:00

(土日・祝日を除く)

※予約をいただければ土日

の対応可能です。お気軽に

お問合せください。

※メールでのお問合せはこちら

office@e-syaroushi.com

よくあるご相談

- 労務トラブルで解雇したいが?

- 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?

- 社員に知られたくない相談をしたい?

- 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた

- 手続費用、相談費用はいくらになる?

- 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような

ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く

ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。