給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん

サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

2024年12月号

月をまたぐ振替休日の取得について

こんなときどうする?労務トラブル回避 Q&A

今月の相談

月をまたぐ振替休日の取得について

Q 当社は製造業を営んでいます。先日、急な受注が入ったため従業員に休日出勤してもらい、翌月に振替休日を取るように指示したところ、従業員過半数代表者から翌月振替は違法だとの指摘を受けました。月をまたぐ振替休日の取得は問題があるのでしょうか。(O社・総務部)

A 振替休日とは、就業規則等に定められている会社の所定休日を労働日とし、所定労働日を休日にするという、いわゆる休日と労働日の振替のことをいいます。

同じような措置に「代休」があります。これらの違いは、振替休日を行うにはあらかじめ休日を振り替える通知をする必要があることです。これにより所定の休日は労働日扱いとなるため、休日出勤とはなりません。しかし、代休は休日出勤をさせた後、事後的に代わりの休日を与えることになるので、休日出勤である事実に変わりはないことになります。行政通達でも「就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合、休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない」とされています(昭63.3.14基発150・婦発47)。

したがって、振替休日を行うためには、「就業規則上で休日と定められた日に労働する場合は休日の振替を行うこと」などと、就業規則や労働契約に定めておく必要があります。なお、振替休日によって所定の休日に労働させても、その日は労働日となるので、休日労働に対する割増賃金は発生しません。ただし、休日を振り替えたことにより、その週の法定労働時間(40時間)を超える労働時間については時間外労働となるので割増賃金(2割5分以上)の支払いが必要となります。

振替休日により振り替えるべき日の時期については、就業規則等の根拠規定があればそれによりますが、法的にいつまでに振り替えるべきかの振替期限が明確に定められているわけではありません。行政通達においても、「就業規則においてできる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましい」としたうえで、「なお、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい」(昭23.7.5基発968)とされている程度です。

なお、「週40時間」とする週の法定労働時間を前提に、同一週内で休日振替を行えば割増賃金の支払いは必要ありません。同一週内での振替が難しい場合には、振替休日を行った月と同じ賃金計算期間内で行うという運用でも差し支えありません。例えば、給与の支払いが毎月末日締めの会社であれば、1日から末日までの間の休日出勤についてはその期間内に振替休日を取るというものです。なお、前述の通り休日を振り替えて勤務した結果、その週の労働時間の合計が法定労働時間(40時間)を超過した場合には、超過分の労働時間に対して時間外割増賃金の支払いが必要です。

しかし、月(または同一賃金計算期間)をまたぐ場合は、同一賃金計算期間に振替休日を取っていないため、まずはいったん休日勤務分の賃金について割増分を含めて支払わなければ、労働基準法第24条の賃金の全額払いの原則に違反することになります。したがって、一賃金支払期間内に振替休日を取ることができず、その後の賃金支払期間に振替休日を取得する場合には、休日出勤した賃金支払期間の賃金については割増分を含めて休日労働分を支払い、振替休日を取得した賃金支払期間の賃金について割増分を賃金から控除する方法で調整することになります。

このように、振替休日を休日労働のあった日の属する賃金支払期間内に取得させるようにしないと給与計算が煩雑になりますので、就業規則などで振替休日の取得ルールを明確にしておきましょう。

今月のポイント

振替休日について法的な振替期限は定められていない。ただし、月(または同一賃金計算期間)をまたぐ振替休日は、いったん休日勤務分の賃金を支払い、休日を取得した月に振替休日分の賃金を控除するなど給与計算が煩雑になるので注意が必要。

マイナンバーカードと健康保険証が一体化

マイナ保険証の仕組みと企業対応

2024年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として使用する仕組みに移行されます。ここでは、健康保険証が廃止されるまでの流れと、企業に求められる事項および関連する留意点を確認します。

マイナ保険証とその導入背景

マイナンバーカードは、2016年1月から本人の申請により交付が開始されたICカードです。2024年10月現在において、マイナンバーカードの公布枚数(累計)は人口比で82.3%となっています。

マイナンバーカードは、個人番号を証明する書類としてだけでなく、公的な本人確認書類として利用することができます。また、各種行政手続きにおいては、個人専用のサイトであるマイナポータルへのログインに使用し、オンライン申請をすることが可能となります。オンライン上で安全かつ確実に本人であることを証明できるため、デジタル社会である現代においては必要不可欠なツールとなっています。

マイナンバーカードの利用促進に向けた取り組みの一つとして、医療分野におけるDX化があります。医療DXとは、「保険・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータを、全体最適された基盤(クラウドなど)を通して、保険・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えること」(厚労省HP)と定義づけられています。

マイナンバーカードは、健康保険証として利用登録を行うことにより、従来の健康保険証に代わって利用することができます。利用登録されたマイナンバーカードは、「マイナ保険証」と呼ばれます。マイナ保険証は医療DXの基盤となり、今後、電子カルテの情報共有、医療費助成の受給者証や診察券などとの一体化など、機能の拡充が予定されています。

マイナ保険証のメリット

マイナンバーカードと健康保険証を一体化することは、オンラインによる即時の資格確認などが可能となることから、大きく二つのメリットが挙げられています。

一つ目は、「本人の受診履歴に基づいた質の高い医療の実現」です。マイナ保険証によるオンライン資格確認では、直近の資格情報を確認することができます。また、本人の同意に基づき、患者へ直接問診するよりも正確かつ効率的に、過去の薬剤情報や特定検診情報などを医療機関・薬局に提供することができるため、過去の健康・医療データに基づいた適切な医療の受診が可能となります。

二つ目は、「医療機関や保険者などにおける効率的な医療システムの実現」です。顔認証などによる確実な本人確認と資格確認を同時に行うことが可能で、不正使用の防止や未収金の減少に繋げることができます。また、保険者にとっては、健康保険証や高額療養費制度に基づく限度額適用認定証の発行事務が減少するほか、資格喪失後の保険証使用などによる過誤請求に係る事務処理負担が減少するなど、業務の効率化や医療費の適正化が可能になると考えられています。

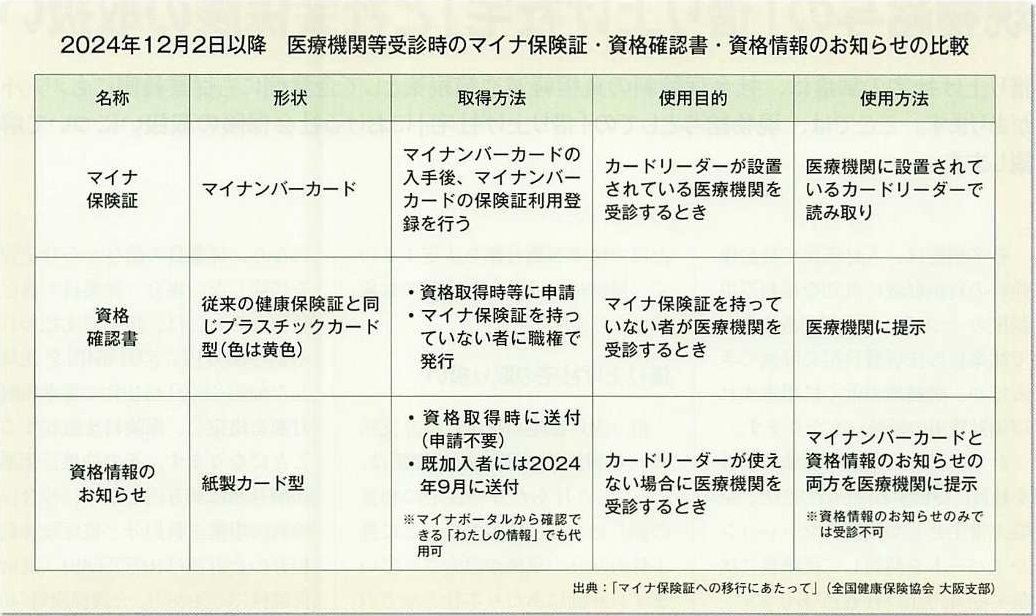

健康保険証の経過措置

2024年12月2日以降、健康保険証が廃止され、新規発行が終了します。健康保険証の廃止に伴い加入者情報を明確にするため、同年9月以降、現存するすべての加入者に対して、「資格情報のお知らせ」が事業所宛に送付されています。資格情報のお知らせには、マイナンバーの下4桁が記載されており、確認が必要です。また、送付書類には切り取って携帯できる「資格情報のお知らせ」も付いています。資格情報のお知らせは、受診する際に、カードリーダーがない、あるいは故障中で使用出来ない医療機関において、マイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができるため、大切に保管しておきましょう。

移行前の経過措置として、発行済の健康保険証は1年間有効であり、2025年12月1日まで使用することができます。ただし、経過措置中に有効期限を迎えた場合や、退職や転職などで保険資格の移動が生じた場合は失効するため、返納しなければなりません。

また、マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証の利用登録をしていない人に関しては、加入している保険者から発行される「資格確認書」により、従来通り医療機関を受診することができます。資格確認書は、5年以内で保険者が設定する有効期限があります。有効期限内に、保険資格の異動などが生じて失効した場合は返納しなければならないため、注意が必要です。

事務処理における留意点

企業における健康保険の手続きにおいては、従来と変わらず、資格取得・喪失などの事務処理が必要となります。ただし、加入手続きの際は、本人や被扶養者のマイナンバーの記載が必須となります。2024年12月2日以降はオンラインによる資格確認となるため、記載せずに届け出をした場合は、医療機関や薬局の窓口に設置してある「オンライン資格確認システム」に未登録となります。未登録の場合はマイナンバーカードだけでなく、健康保険証で受診した場合であっても、健康保険の資格や一部負担金限度額の確認に支障が生じる可能性があるため、留意しましょう。

また、2024年12月2日以降の新規加入において、従業員がマイナンバーカードを持っておらず資格確認書の発行を希望する場合は、資格取得届などに設けられた資格確認書希望有無欄にチェックを入れる必要があります。手続きの際には、マイナンバーの提出を依頼すると同時に、マイナンバーカードの有無を確認しておきましょう。ただし、資格確認書の発行には時間を要し、2カ月ほどかかる場合もあります。事務担当者としては、マイナ保険証のメリットなどを説明した上で、できる限りマイナンバーカードの発行申請や健康保険証の利用登録を促すことも大切です。

人材確保と社会保険料の負担軽減に有効

現物給与の「借り上げ社宅」と社会保険の取扱い

借り上げ社宅の制度は、社会保険料の負担軽減や節税策として企業側にも従業員側にもメリットがあります。ここでは、現物給与としての「借り上げ住宅」における社会保険の取扱いについて解説します。

社宅制度は、人材確保や社会保険料の負担軽減に有効な福利厚生制度の一つです。社宅があることで従業員の住居費負担を軽減出来るほか、勤務地の近くに用意すれば通勤費用の軽減にもなります。

社宅には、企業が所有する物件を社員に提供する「社有社宅」と、企業が借主として民間のマンションやアパートを契約して従業員に提供する「借り上げ社宅」があります。

現物給付と社会保険料

社会保険料の算定の基礎となる報酬(給与)は、本来、現金で支給されるものですが、社宅や寮などの住宅の貸与、食事の支給、通勤定期等は現物で支給される場合もあります。これを「現物給与」といいます。

現物給与については、厚生労働省が各都道府県の物価水準等を勘案して定めた都道府県別の評価額(健康保険組合は規約による)があり、これに基づき通貨換算します。その上で、被保険者である従業員の自己負担分を差し引いた額と現金で支給したものの合算額で社会保険料の算定の基礎となる標準報酬月額を決定し、保険料を徴収します。

しかし、給与から控除する従業員の自己負担額が評価額より多い場合には、現物給付は報酬とみなされず、現金で支払われたものだけで標準報酬月額を決定するので、現物給付は社会保険料の対象外となります。

借り上げ社宅の取り扱い

借り上げ社宅の提供により支払われる報酬等の現物給与価額は、「1人1カ月当たりの住宅の利益の額」として、都道府県ごとに畳1畳あたりの単価が設定されています。評価にあたり本社と地方の支店等を合わせて一つの適用事業所となっている場合、支店等に勤務する被保険者の借り上げ住宅の評価額は、支店等が所在する都道府県の評価額を適用します。

例えば、現在、東京都の畳1畳(1.65㎡)あたりの評価額は2830円です。なお、評価額の算定にあっては、居住スペース(居間、寝室、ダイニング等)のみを評価対象とし、玄関、台所、トイレ、浴室、廊下等は対象としません。仮に、ワンルーム(家賃10万円)で居住スペースが30㎡だった場合は、次のようになります。

<例>

・現金給与月額:30万円

(諸手当無)

・社宅提供(現物評価額)

30㎡÷1.65㎡×2830円=

5万1454円(円未満切捨)

①家賃自己負担なしの場合

家賃10万円であっても、上記5万1454円が現物支給としての金額になり、従業員の給与から社宅費を控除しない場合(従業員の自己負担なし)には、現金で支払われる給与30万円に5万1454円を加算した金額(35万1454円)で標準報酬月額を決定し、保険料を徴収することになります。その結果、標準報酬月額は36万円となり、社会保険料の事業主負担分と被保険者負担分の合計額は10万7568円(健康保険料:3万5928円)、介護保険料〈40歳以上〉:5760円、厚生年金保険料:6万5880円)となります。

②評価額以上の額を家賃として徴収する場合

従業員から評価額以上の6万円を家賃分として徴収すると、自己負担額が評価額を上回ります。この場合、現金給与月額30万円のみで標準報酬月額も30万円となるので、社会保険料の事業主負担分と被保険者負担分の合計額は、8万9640円。①より月額1万7928円少なくなります。

③評価額の範囲内で一部家賃を徴収する場合

従業員から評価額の範囲内の一部を徴収している場合は、従業員負担分を差し引いた額を標準報酬月額に算入することになります。

いずれの場合も、従業員の実質賃金は高くなり、社会保険料については、労使双方の負担が軽減されるメリットがあります。また、借り上げ社宅の費用を一定の基準で福利厚生費として経費計上することができ、節税にもつながります。

労務 News BOX

ながらスマホと酒気帯び運転が対象に

自転車運転の新たな罰則を整備

11月1日に道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新たな罰則が整備されました。自転車を運転中にスマートフォン等の携帯電話を使用した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます(交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金)。また、酒気帯び運転においては3年以下の懲役または50万円以下の罰金。さらに、違反者に自転車の提供をした者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類を提供した者・同乗した者は2年以下の懲役または30万以下の罰金が科せられます。

戸籍の氏名に読み仮名を記載

2025年5月に改正戸籍法施行へ

政府は9月10日に、漢字表記だけの戸籍に仮名を記載する改正戸籍法を、2025年5月26日から施行することを閣議決定しました。読み仮名の記載は行政のデジタル化に合わせた取り組みで、施行に伴って全国の市区町村が住民票の読み仮名を基に登録予定の仮名を全住民に書面で通知。読み仮名を修正する際は、市区町村の窓口やマイナンバーカード所有者の行政手続のオンライン窓口「マイナポータル」で届け出れば、直すことができます。施行から1年以内に届け出がなければ通知に記された読み仮名が登録されます。

若年労働者がいる事業所は減少傾向

「若年者雇用実態調査の概況」を公表

厚生労働省が公表した「令和5年若年者雇用実態調査の概況」によると、2023年10月1日現在で若年労働者(同時点で満15~34歳の労働者)が就業している事業所の割合は73.6%。前回調査(2018年)より2.4ポイント低下しました。若年労働者がいる事業所のうち「若年正社員がいる」事業所が62.0%、「正社員以外の若年労働者がいる」事業所が34.4%となっています。また、事業所規模別で若年労働者がいる事業所の割合を見ると、30人以上の事業所が9割を超えているのに対し、5~29人規模では69.5%と7割弱にとどまっています。

シニア、女性、外国人、障害者の雇用における課題とは

中小企業の人材確保の現状を調査

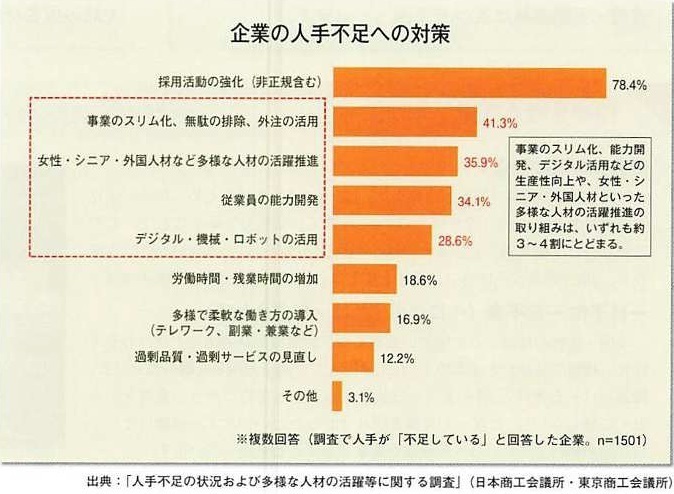

日本商工会議所と東京商工会議所は、9月に中小企業における人手不足の状況や多様な人材の雇用について調査した「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」を公表しました。人手不足が深刻化するなか、人材確保の現状や課題について調査結果を確認します。

6割超の企業が人手不足

まず、人手不足の状況において、「不足している」と答えた企業は63.0%。そのうち65.5%が、事業運営への影響について「非常に深刻(廃業のおそれがある)」(4.2%)または「深刻(事業継続に支障が出るおそれがある)」(61.3%)と回答しています。特に、運輸業、建設業、宿泊・飲食業、介護・看護業などが厳しい状況のようです。各企業の人手不足への対策については下図表の通りで、政府が推進する生産性向上(事業のスリム化、能力開発、デジタル活用など)や、多様な人材(女性・シニア・外国人など)の活躍推進への取り組みはいずれも3~4割にとどまっています。

多様な人材の雇用状況

次に、多様な人材の活躍推進状況について見ていきます。

①シニア人材の活躍推進

法定下限を超える定年の措置(61歳以上、定年はない)を講じている企業は52.2%。定年後、雇用確保の義務(65歳まで)を超える雇用を行っている企業は63.2%で、規模が小さい企業ほど年齢にかかわらず雇用を継続する傾向にあるようです。シニア人材雇用の課題については、7割超の企業が「健康面・安全面への配慮」と回答。また、シニア人材の意向に合わせた業務や働き方に関する課題を挙げる企業も多く見られます。

②女性の活躍推進

女性のキャリアアップ支援については、46.3%の企業が「十分取り組めていない」と回答。「育成のための仕組みやノウハウが不足している(研修等)」、「本人が現状以上の活躍を望まない」ことを課題に挙げる企業が多く、後者においては仕事と家族の両立の問題などが背景にあるようです。両立支援における課題は、44.9%の企業が「人手不足のため、子育て中の社員の仕事のカバーが難しい」と回答。支援の事例としては、「有給休暇の1時間単位での取得」や「多能工の育成」などが挙げられています。

③外国人材・障害者の活躍推進

外国人材を「既に受入れている」企業は24.6%。「今後受入れる予定」(4.5%)、「受入れるか検討中」(22.5%)を合わせると、受け入れに前向きな企業は半数を超えているといえます。受け入れにあたっては、政府等に対し「受入制度に係る手続き・書類の簡素化・迅速化」や「受入れに係るコスト負担の軽減」などを求める声が多く見られます。

障害者の雇用においては、雇用義務のある対象企業(従業員40人以上)のうち、障害者法定雇用率(2.5%)を達成した企業は44.9%にとどまっています。達成企業の多くはハローワーク等の公的機関や特別支援学校等との連携をうまく活用しており、未達企業にはこうした組織・団体との連携を促進する取り組みが必要とされています。

受付時間:9:00〜17:00

(土日・祝日を除く)

※予約をいただければ土日

の対応可能です。お気軽に

お問合せください。

※メールでのお問合せはこちら

office@e-syaroushi.com

よくあるご相談

- 労務トラブルで解雇したいが?

- 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?

- 社員に知られたくない相談をしたい?

- 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた

- 手続費用、相談費用はいくらになる?

- 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような

ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く

ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。