給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん

サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

2025年8月号

管理監督者に対する振替休日の適用について

こんなときどうする?労務トラブル回避 Q&A

今月の相談

管理監督者に対する振替休日の適用について

Q 管理職の職位に該当する者が退職することになりました。その管理職からこれまでの休日出勤に対して取得できなかった振替休日がたまっているので、まとめて振替休日を取りたい旨の申し出があったのですが、与えなければならないのでしょうか。 (S社・総務部)

A 休日とは、労働契約上の労働者の労働義務のない日をいい、法定休日と所定休日があります。法定休日は、労働基準法に基づく「1週間に1日」または4週間の起算日を定めて変則的に「4週間を通じて4日以上」の休日をいいます。所定休日は会社が独自に定める休日です。

振替休日とは、就業規則等で休日と定めた日を労働日として、他の労働日を休日に振り替えることをいいます。この振替休日を行う場合は、就業規則等で「業務上必要がある場合には他の日に振り替える場合がある」などの定めが必要となります。

振替休日に関する通達では「就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合、休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない」とされています(昭23.4.19基収1397、昭63.3.14基発150・婦発47)。

したがって、振替休日により休日出勤を命ずる場合には、就業規則等を根拠として、あらかじめ(遅くとも前日までに)振り替えられて休日となる労働日を指定しなければなりません。なお、振替休日による休日出勤は、その日は休日でなく労働日となりますので、休日労働に対する割増賃金(法定休日出勤の場合は3割5分以上、法定外休日出勤の場合は2割5分以上)の問題は発生しないことになります。もし、業務の都合によりあらかじめ指定した振替休日に休むことができなかった場合は、再度、別の日に休日を振り替えることは可能です。ただし、その場合は当初の振替休日の開始前に別の振替休日を指定して労働者に通知する必要があります。

ところで、管理監督者については、労働基準法第41条において労働時間、休憩及び休日に関する規程は適用しないと定められています。したがって、管理監督者については法定休日(週1日または4週4日以上)の適用はありませんので、法定休日に労働した場合であっても割増賃金の支払いは必要ありません。その意味では振替休日の適用もないことになります。しかしながら、管理監督者に振替休日が適用されるか否かは、その会社の就業規則等の定め方や労働慣行等によると考えられます。代休や振替休日は、法律に規定されたものではなく、会社ごとに規定しているものです。就業規則等で特段管理職の適用を除外する旨の定めがない場合には、振替休日が適用されることにもなります。

また、除外規定があってもご相談の管理職が、下記の定義に照らして労働基準法第41条の管理監督者に該当するか否かも重要です。

労働基準法上の労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外される同法第41条第2項の「管理監督者」の範囲は、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制になじまないような立場にある者などに限定され、職務内容、責任、権限、勤務態様、待遇などに留意し総合的に判断することとされています(昭22.9.13基発第17号、昭63.3.14基発第150号)。

したがって、会社の組織上の管理職が直ちに労働基準法第41条第2項の管理監督者に該当するかどうかを慎重に検討しなければなりません。同法上の管理監督者に該当する管理職であれば、労働時間、休憩及び休日の規定が適用除外となり、振替休日や代休を付与する必要はないと考えられます。しかし、管理監督者に該当しない管理職であれば、就業規則等に基づき他の労働者と同様に振替休日を与えなければならないことになります。

今月のポイント

管理監督者への振替休日の適用は会社の就業規則等の定めや労働慣行等によるが、原則として、その管理職が労働基準法第41条第2項の管理監督者に該当すれば付与する必要はなく、該当しない場合は与えなければならない。

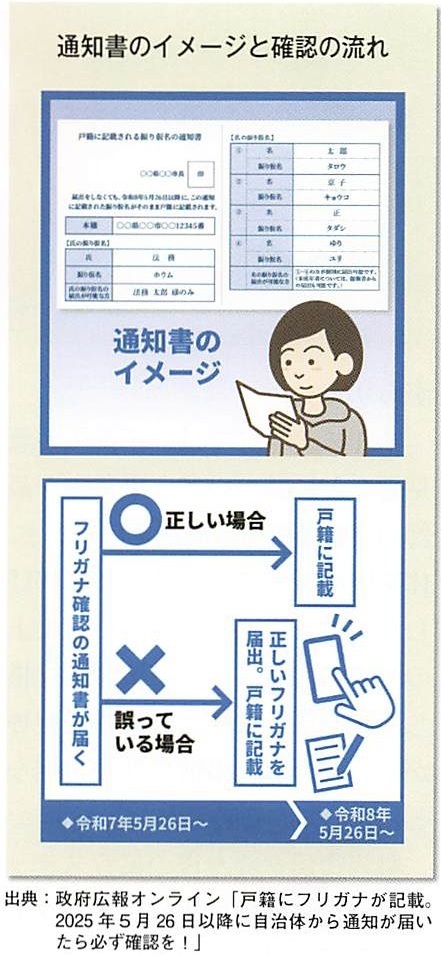

5月26日以降、各世帯に通知書が順次郵送

戸籍氏名の「フリガナ」登録手続きの留意点

戸籍法の一部改正により、戸籍の氏名に「フリガナ」の記載が義務化されます。労働・社会保険の諸手続きにも影響するため、従業員からの相談等も予測されます。そこで、氏名の「フリガナ」の登録手続きにおけるポイントをまとめます。

戸籍法の改正の背景

2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名に「フリガナ」を記載する制度がスタートしました。

現在、新生児の出生届の氏名に記載する「フリガナ」が戸籍には反映されず、記載されていません。しかし、社会全体のデジタル化が進み、情報がデータ化される中で、検索を容易にすること、管理上のミスを防ぐことなどを目的として、戸籍に「フリガナ」を記載することが必須となりました。

「フリガナ」をつけるメリット

法務省民事局は、今回の改正のメリットとして次の点を挙げています。

①行政のデジタル化における基盤整備の促進

特定の漢字には複数の字体(例:斎、齋、齊)が存在し、検索にも時間を要していましたが、「フリガナ」を付けることにより、データベース上の検索が容易になり、誤りを防ぐ手立てとなること。

例えば、住民票や運転免許証、パスポートなどの公的書類では、氏名の「フリガナ」が求められる場面が増えています。「フリガナ」が戸籍に明記されることで、これらの手続きがスムーズになります。

さらに、マイナンバーカードとのデータ連携を円滑にし、行政サービスのデジタル化(DX化)を推進することで、オンライン手続きの利便性向上や、より迅速な行政処理が期待されています。

②本人確認の利便性が向上

戸籍情報として「フリガナ」が管理されるようになると、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認情報としての利便性が向上します。

③各種規制の潜脱行為の防止

金融機関等において複数の「フリガナ」を使用して別人を装い、規制逃れをするような行為を防止することが期待されます。

登録手続きの流れ

5月26日以降、各自治体が住民票の記載情報を参考に、本籍地の各市区町村から戸籍に記載される予定の「フリガナ」の通知書類を各世帯に郵送する予定です。

届いた通知に記載の「フリガナ」が誤っている場合は届出を行う必要があります。届出は、マイナポータルを利用したオンラインで行える他、郵送や各市区町村の窓口への届出も可能です。通知記載の「フリガナ」が正しい場合は、届出は不要です。なお、施行日(5月26日)から1年の間に届出がない場合は、2026年5月26日以降に本籍地の各市区町村長によって、通知した氏名の「フリガナ」が戸籍に記載されます(職権記載)。

なお、今回の改正で、氏名の「フリガナ」については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とする一定の基準が設けられました。これにより、「キラキラネーム」的な命名に制限がかけられることになります。

なお、すでに「フリガナ」が戸籍に記載されている人の経過措置として、1年間に限り一度のみ、家庭裁判所の許可を得ずに届出だけでの変更が可能です。

労務 News BOX

休業4日以上の死傷者数は4年連続増加

2024年の労働災害発生状況

「令和6年における労働災害発生状況(推定値)」(厚生労働省、2025年5月公表)によると、2024年の労働災害による死亡者数は過去最小の746人(前年比9人減)でした(新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く。以下同)。一方、休業4日以上の死傷者数は13万5718人(前年比347人増)と4年連続で増加しています。この死傷者数を事故の型別で見ると、「転倒」が3万6378人(前年比320人増)で最も多く、次いで腰痛等の「動作の反動・無理な動作」が2万2218人(前年比165人増)、「墜落・転落」が2万699人(同59人減)で続いています。

約7割の中小企業が賃上げを実施

中小企業の賃金改定に関する調査

日本商工会議所および東京商工会議所が6月に公表した「中小企業の賃金改定に関する調査」の集計結果によると、2025年度に「賃上げを実施(予定含む)」する企業は全体の69.6%(前年比4.7ポイント減)でした。20人以下の小規模企業では57.7%(同5.6ポイント減)となっています。また、価格転嫁の遅れや米国関税措置等で先行き不透明との声から、昨年に比べて「現時点では未定」の回答が増加しました。正社員の賃上げ率においては全体で4.03%(同0.41ポイント増)、20人以下の小規模企業では3.54%(同0.20ポイント増)となっています。

「安定している会社」が7年連続最多

就活生の企業選択のポイントとは

就職情報サイトを運営するマイナビが行った「マイナビ 2026年卒大学生就職意識調査」で、企業を選択する場合にどのような企業がよいかを尋ねたところ(2つまで回答)、「安定している会社」(51.9%)が7年連続の最多でした。5割を超えたのは、1979年の調査開始以来初めてです。「給料の良い会社」(25.2%)も4年連続の増加ですが、7年前は最多だった「自分のやりたい仕事(職種)ができる会社」(27.2%)は減少傾向に。調査では、これらの結果について、物価高に伴う経済面への不安や、初任給引き上げ・賃上げの影響が考えられるとしています。

各分野における施策も掲載

「令和7年版男女共同参画白書」を公表

内閣府が作成した「令和7年版男女共同参画白書」が、6月13日に閣議決定・公表されました。特集では「男女共同参画の視点から見た魅力ある地域づくり」をテーマに、少子高齢化や人口減少が急速に進むなかで、性別に関係なく個性と能力を発揮できる環境整備や地域づくりについて考察しています。また、政治や経済をはじめ、さまざまな分野における「令和6年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」および「令和7年に講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」についてもまとめています。

人手不足による企業の倒産が急増

人材の流動化がもたらす影響とは

柔軟な働き方の推進や雇用形態の多様化によって人材の流動性が高まっています。流動化により、企業は必要なスキルや経験を持つ人材を採用しやすくなる一方、待遇面等の問題から人材が流出してしまう恐れもあります。ここでは、人材流動化による影響について考えます。

小・零細企業を中心に倒産増

東京商工リサーチの調査によると、2024年度に「人手不足」が一因で倒産した企業は、2013年以降最多の309件(前年度比60.9%増)でした。その要因は「求人難」が122件(同56.4%増)、「人件費高騰」が110件(同69.2%増)、「従業員退職」が77件(同57.1%増)となっています。また、資本金別で見ると、1000万円未満が201件(構成比65.0%)と、3社に2社が小・零細企業でした。

さらに、同社は今年の4月に「人手不足」を一因として、前年(2024年)の同月より44.0%増加の36件が倒産したと報告。そのうえで、「賃上げが求められるなかで人材の流動化が進み、従業員の採用や退職阻止に必要な賃上げが難しい小・零細企業が追い詰められている」と述べています。

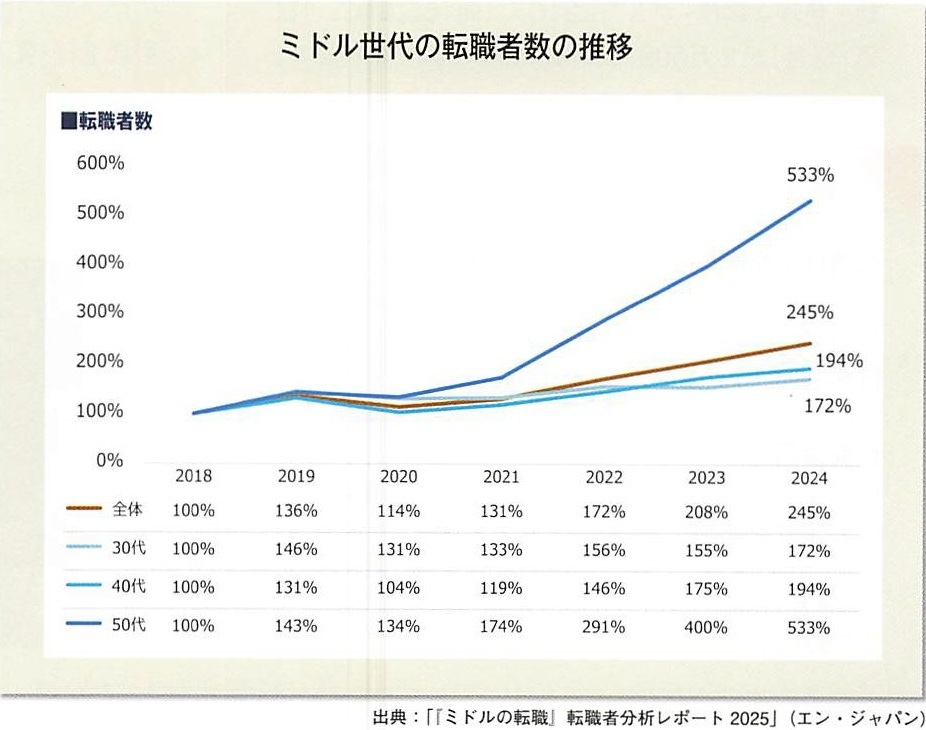

50代の転職が大きく増加

人材の採用においては、少子高齢化の中で大企業の初任給引き上げによる囲い込みが行われることで、中小企業の若手採用が困難になっています。こうした状況もあり、最近はミドル世代での採用も活性化しているようです。求人情報メディア等を運営するエン・ジャパンが行った「『ミドルの転職』転職者分析レポート2025」によると、ミドル世代(35~59歳)の2024年の転職者数は、2018年比で2.45倍に増加しました。世代別では30代が1.72倍、40代が1.94倍、50代は5.33倍と、特に50代の増加が著しいようです(下図表参照)。

ミドル層に即戦力を期待

また、同レポートによると転職後に年収が上がった人の割合は、2018年が38%だったのに対し、2024年は49%と11ポイント増加しました。世代別では、30代は12ポイントの増加(2018年は42%→2024年は54%)、40代は15ポイントの増加(2018年は37%→2024年は52%)。転職によって年収が下がるケースが多いという50代でも9ポイント増加(2018年は33%→2024年は42%)しています。

30代後半~50代前半は就職氷河期やリーマン・ショックの影響を受けた世代で、社員数が相対的に少ない企業も珍しくありません。レポートでは、企業はスキルや知識が豊富な即戦力及び管理職になり得る人材を補うためにミドル層の採用を強化していると考察しています。

人材流動化に伴う人手不足倒産を回避するには、ミドル層のみならずシニア層や外国人の採用、価格転嫁、省力化などが対策として考えられます。独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するウェブサイト「J-Net21」や経済産業省の中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポplus」では、人材確保や人手不足に対応するための支援情報がまとめられています。

はたらく百景

社用携帯電話は支給すべき?

企業のDX化や働き方の多様化に伴い、社員に社用携帯電話を支給する企業が増えています。通信やモバイル、IT分野専門のマーケティングリサーチを行うMMDLaboの「2025年法人向け携帯電話の利用実態調査」によると、勤め先で利用している携帯電話については(複数回答可)、「会社から支給された携帯電話(社用携帯電話)」が31.4%で、「個人所有の携帯電話(私用の電話番号を利用)」の21.8%、「個人所有の携帯電話(会社用の電話番号を利用)」の5.5%を上回りました。社用携帯電話の利用を会社規模別に見ると、大企業は44.4%、中小企業は24.8%で19.6ポイントの差があることがわかります。

また、社用携帯電話に入れているアプリ・サービスについて聞いたところ(複数回答可)、「メール」(66.4%)が最も多く、次いで「インターネット検索」(55.1%)、「チャット・メッセージ」(53.4%)でした。今後入れたいアプリ・サービスについては(複数回答可)、「AIサービス」(22.1%)、「勤怠管理ツール」(16.3%)、「決済」(16.2%)の順で多くなっています。

社用携帯は会社に所有・管理の権限があるため、セキュリティ対策が施せます。また、従業員同士のやりとりや情報共有が円滑に行えることで、業務の効率化、生産性向上につながります。一方で、導入・運用にコストがかかることや、私的に利用される可能性があるなどのデメリットもあるため、導入する際は私的利用の制限や紛失時の対応などのルールを決め、それを周知徹底することが大切です。

受付時間:9:00〜17:00

(土日・祝日を除く)

※予約をいただければ土日

の対応可能です。お気軽に

お問合せください。

※メールでのお問合せはこちら

office@e-syaroushi.com

よくあるご相談

- 労務トラブルで解雇したいが?

- 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?

- 社員に知られたくない相談をしたい?

- 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた

- 手続費用、相談費用はいくらになる?

- 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような

ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く

ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。