給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん

サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

2025年9月号

休憩時間を削って働く社員の対応について

こんなときどうする?労務トラブル回避 Q&A

今月の相談

休憩時間を削って働く社員の対応について

Q 当社は所定労働時間1日8時間で、昼休みの休憩時間が60分です。しかし、ある社員が残業しないために休憩時間を30分で切り上げて、終業時刻と同時に帰っています。所定の休憩時間を必ずとるよう注意をしても、改善しようとしません。 (S社・人事部)

A 労働基準法上、使用者は、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければいけません(労基法第34条第1項)。休憩の目的は、継続した労働時間の途中に休憩を与えることで、労働から一旦解放し、自由に利用させて労働者の疲労を回復させることにあります。

なお、法定の休憩時間(45分、1時間)は、まとめて与えることまでは求められておらず、労働時間の長さに応じて必要な時間を与えていれば、分割しても違法にはなりません。とはいえ、休憩時間を分割する場合でも、細切れに短時間で休憩を与えることは、実質的に労働時間とみなされるリスクがありますので注意しなければなりません。

ご相談のように、残業をしたくないなどの理由で法定の休憩時間をとることなく、自らの意思で仕事をしている労働者がいた場合、二つの問題が発生します。

一つ目は、特段、労働することを命じていない休憩時間中の労働が労働時間となるか否かです。なんら業務の指示・命令に基づくものでなければ、労働させたことにはならないという考え方も成り立ちます。しかし、判例・学説上、使用者による指示・命令が明らかなものに限定されるのではなく、いわゆる黙示の指示・命令があったと評価される場合は、労働時間になるとされています。つまり、特段の指示・命令をしないまでも、社員が休憩時間に仕事をしていることを知っているにもかかわらず放置・容認していると、事実上、休憩時間中の就労を命じたに等しい状態であると評価されることにもなり得ます。

二つ目としては、休憩時間中の労働を含めた労働時間が法定労働時間1日8時間を超える場合は、時間外労働分の割増賃金の支払い義務が生じます。従って、休憩時間中は極力就労しないよう指導・注意することが必要です。休憩を付与したとするためには、労働者が現実に労働から解放されていなければならず、よって休憩時間は仕事をしてはならないことを十分に労働者に理解させなければなりません。

しかしながら、ご相談にある労働者のように、どうしても終業時刻以降に残業をしたくないという理由で、昼の休憩時間帯の一部を仕事に充てたいという労働者がいることも考えられます。このような場合には、労働基準法上、個人の事情によって法違反を犯すことはできない旨を伝え、法律どおりの休憩を取得させるべきでしょう。それでも、業務量および業務内容から残業せざるを得ないのであれば、残業を命ずるか否かを判断すべきです。その結果、残業が必要と認められるものであれば残業を命ずるなどの対応が必要です。このような判断の下に残業を命じたにもかかわらず従わなかった場合には、業務命令違反となり懲戒処分も可能となります。

また、固定(定額)残業代を導入している会社の場合も同様の事象が発生する可能性があります。例えば、固定残業時間を20時間とした固定残業代を導入している場合、時間外労働が20時間までは、残業の有無または残業時間の長短にかかわらず固定残業代を支払わなければなりません。それに対して、残業せずに済む状態、または残業を20時間より少しでも短くすれば、固定残業代は労働者にとっては有益な賃金となります。しかし、そうした個人的な理由で昼の休憩時間に仕事をするような事態を放置すれば、会社として法違反の常態化を黙認することにもなります。したがって、休憩時間帯において仕事をしないように指導・注意を行い、それでも改善されないのであれば、懲戒処分を行うなどの対応も検討する必要があります。

今月のポイント

個人的な理由で休憩時間帯に仕事をし、法定の休憩時間をとらないことは労働基準法違反となる。したがって、休憩時間帯に仕事をしないよう指導・注意を行い、それでも改善しなければ懲戒処分などの対応も検討する必要がある。

社会保険の加入対象の拡大などを実施

年金制度の一部改正のポイント

2025年5月16日、第217回通常国会に、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が提出され、衆議院による修正を経て、6月13日に成立しました。ここでは、特に企業に対して影響が大きいとされる3つの改正点を確認します。

年金制度改正の趣旨と概要

今回の年金制度改正は、社会経済の変化に対応し、働き方やライフスタイルなどの多様化を踏まえた制度の構築により、機能強化を図ることを目的としています。また、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充などを通じて、高齢期における生活安定のための措置が講じられています。

改正項目において、特に企業に対し影響が大きいと考えられるのは、社会保険の加入対象の拡大、在職老齢年金制度の見直し、厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引き上げです。その他、遺族年金の見直し、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入年齢の引き上げに加え、将来の基礎年金の給付水準の底上げなどがあります。

社会保険の加入対象の拡大

社会保険制度の適用拡大は、短時間労働者や個人事業所の加入を促進し、老後の保障や働けない時や出産時の生活の保障など、より多くの労働者が社会保険制度の恩恵を受けられるようにすることを目的としています。

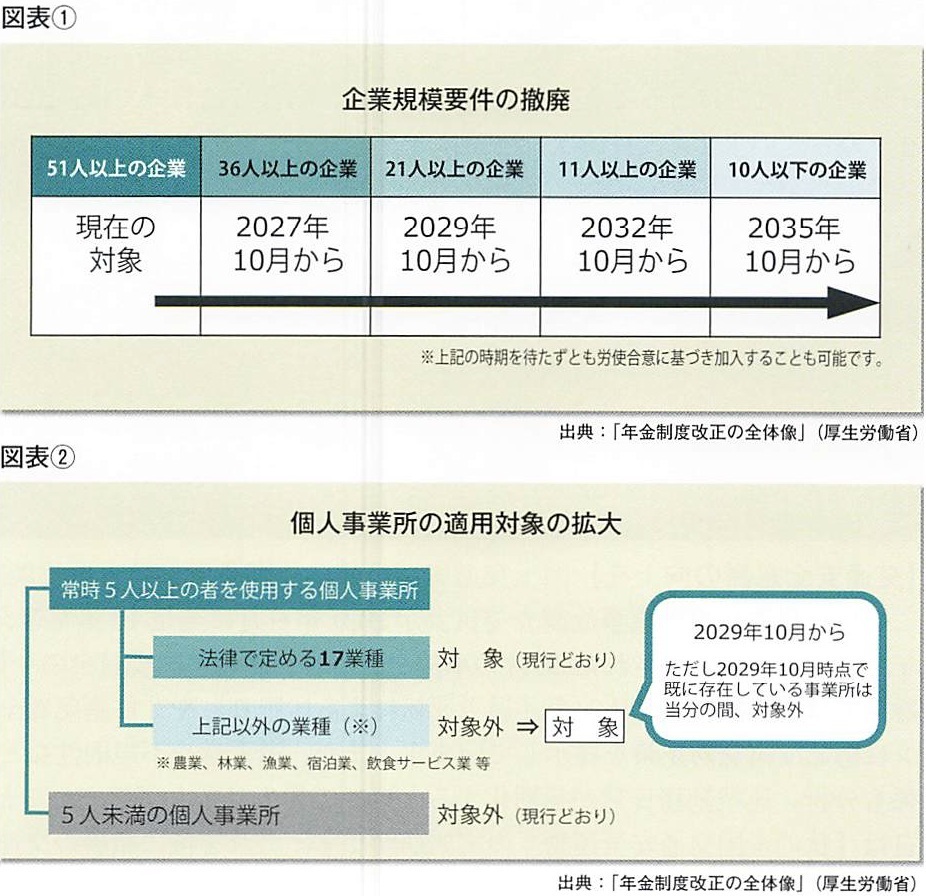

現行制度において、加入の対象となるのは、適用事業所に使用される正社員及び従業員51人以上の企業などの労働者で、4つの条件(①残業を除く週の勤務が20時間以上、②残業代、通勤手当などを除く給与が月額8万8000円以上(年収106万円以上)、③2ヶ月を超えて働く予定がある、④学生ではない)のすべてに当てはまる場合です。今回の改正では、企業規模要件について、10年をかけて段階的に縮小・撤廃する方針です(下図表➀)。

さらに、②の賃金要件を撤廃することにより、いわゆる「年収106万円の壁」を意識せずに、各人のライフスタイルに合わせて働き方を選択することが可能となることを目指します。撤廃の時期は、法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1016円以上となることを見極めて判断する予定です。

また、現行制度において、常時5人以上の従業員を使用する法定17業種の個人事業所は社会保険の加入義務がありますが、2029年10月以降は、常時5人以上の者を使用するすべての業種の事業所が適用の対象となります(下図表②)。

なお、適用拡大に伴う就業調整を減らすため、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者に対して、事業主の追加負担により、社会保険料の負担を軽減する3年間の時限的・特例的な措置を実施するとしています。事業主の追加負担分については、国などが全額負担して支援する方針です。

在職老齢年金制度の見直し

急速に進む少子高齢化において、平均寿命・健康寿命が延びるなか、働き続けることを希望する高齢者が増加し、社会にとって重要な存在となっています。人材確保・技能継承などの観点から、高齢者の活躍を後押しし、年金の減額を意識せずにより多く働ける仕組みを構築することが求められることから、制度の見直しが行われました。

在職老齢年金制度は、年金を受給しながら働く高齢者について、一定額以上の報酬がある場合は年金制度を支える側に回るという考え方に基づき、年金の支給額が調整される仕組みです。現行制度においては、賃金と老齢厚生年金の合計が支給停止基準額である50万円を上回ると、老齢厚生年金について、超えた分の半額が支給停止となります。

今回の改正では、支給停止基準を62万円(2024年度価格)に引き上げ、2026年4月より施行するとしています。支給停止基準額は賃金変動に応じて毎年度改定されるため、施行日においては、2026年度の賃金変動に応じて改定される予定です。この見直しにより、新たに約20万人が、老齢厚生年金を全額受給できるようになると試算されています。

厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引き上げ

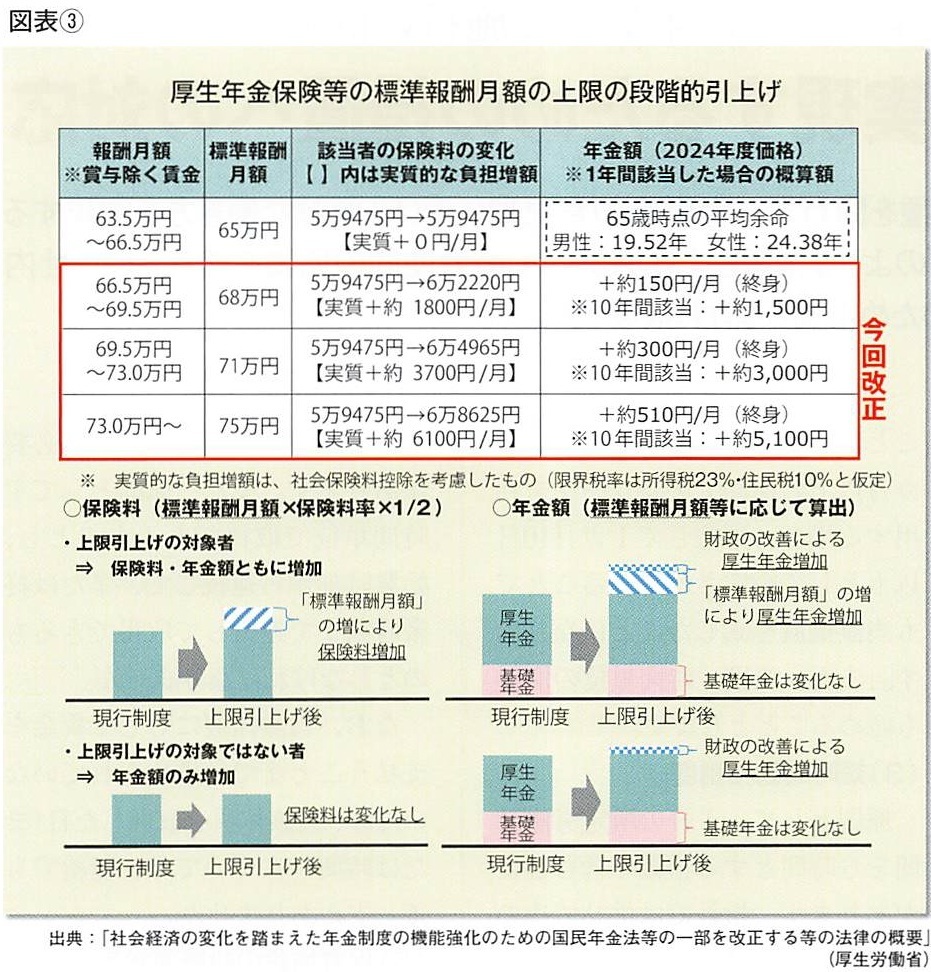

社会保険料や年金などの給付額は、標準報酬月額の仕組みに応じて決定されます。標準報酬月額は、原則4月から6月の報酬額をもとに算出した報酬月額を区分化した上でその等級が決まります。2025年4月現在、標準報酬月額は、厚生年金については8.8万円から65万円の32等級、健康保険は5.8万円から139万円までの50等級に区分されています。

厚生年金の標準報酬月額には、年金の給付額に大きな差が出ないようにするため、また企業と従業員で折半となる保険料について事業主の負担を考慮するために、上限が設けられています。上限の設定は、全被保険者の平均標準報酬月額の約2倍の額とされていますが、年度末時点で現行の上限を超える状態が続くと認められた場合は、政令により最高等級の上に新しい等級を追加することができます。

一方、標準報酬月額の上限については、上限を超える収入がある場合、実際の賃金に占める保険料の割合が低くなり、収入に応じた年金を受け取ることができない状態となることが問題視されていました。そこで、今回の改正では、賃金が上昇傾向にあることを踏まえて、世代内での公平を期するため、負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実させるとして、標準報酬月額の上限を現行の65万円から段階的に75万円まで引き上げることになりました。時期については、2027年9月から68万円、2028年9月からは71万円、2029年9月から75万円となっています(下図表③)。

なお、将来の給付水準への影響は、在職老齢年金の見直しにおいては-0.2%、標準報酬月額の上限の引き上げでは+0.2%と試算されています。保険料負担に応じた本来の年金額を受給しやすくし、厚生年金制度の財政を改善することで、厚生年金全体の給付水準が底上げされ、将来の給付水準は上昇すると考えられています。

10月からの改正育児・介護休業法の施行に向けて

柔軟な働き方を実現するための措置への対応

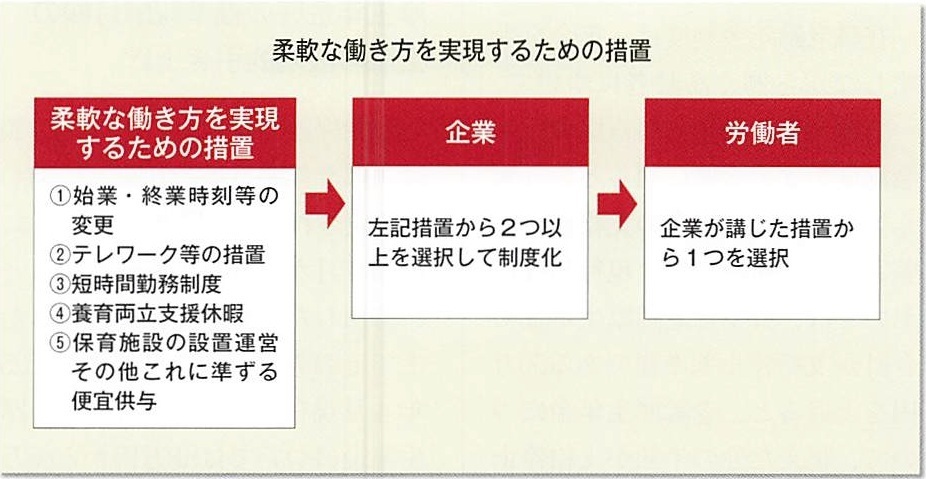

2025年10月より、企業規模、業種を問わず、労働者の育児期における柔軟な働き方を実現するための措置が義務化されます。どのような措置とするかあらかじめ労使間の協議を義務とし、社内規定の改定も必要となることがあるため準備しなければなりません。

5つの選択措置

本年10月から事業主は、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対して「柔軟な働き方を実現するための措置」として、職場の状況を把握したうえで、5つの措置の中から2つ以上を選択して必要な措置(以下、選択的措置)を講じなければなりません。

なお、2つ以上の選択的措置を講ずるにあたっては、業務の性質や実施体制に照らして、事業所単位、事業所のライン単位、職種ごとで組み合わせることもできます。労働者は、事業主が講じた2つ以上の措置から1つを選択して利用することになります。

(1)始業・終業時刻等の変更

始業・終業時刻等の変更の措置とは、1日の所定労働時間を変更せず働くことを前提としつつ、フレックスタイム制による働き方、または始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ(いわゆる時差出勤)のいずれかの措置をいいます。

(2)テレワーク等

1日の所定労働時間を変更することなく、自宅で行われることの他、事業主が認める場合にはサテライトオフィス等(労働者個人・事業主のどちらが契約しているかは問いません)において行われることを含みます。また、「1ヶ月につき10日以上」利用可能とすることが必要とされているので、2か月以上の期間でテレワークを利用する場合、平均して1ヶ月10日以上として設定されていることでも当該措置を講じたことになります。また、原則、時間単位の取得も認めることとします。

(3)短時間勤務制度

原則として、1日の所定労働時間を6時間とする措置を含む必要があります。指針では併せて次のような措置を講じることが望ましいとされています。

①1日の所定労働時間を5時間または7時間とする措置

②1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置

③週休3日とする措置

(4)養育両立支援休暇の付与

この措置は、子の看護等休暇、介護休暇及び年次有給休暇とは別に、新たな休暇として、1日の所定労働時間を変更することなく、1年につき10日以上の日数を取得することができるものとする必要があります。また、原則として1時間単位で取得できるものとし、始業時刻から連続して、または終業時刻まで連続して取得できるものとしなければなりません。

なお、当該休暇に対して賃金を支払うことまでは求められていないため、当該休暇を取得した日(または時間)については、無給でも差し支えありません。

(5)保育施設の設置運営等

この措置は、「保育施設の設置運営」の他、「その他これに準ずる便宜の供与」として事業主がベビーシッターを手配し、かつ、当該ベビーシッターに係る費用を補助することが含まれます。

例えば、ベビーシッターサービスを含む福利厚生サービス会社と法人契約をして事業主が会費を支払う場合は、当該便宜の供与に該当し、当該措置を講じたことになります。

労務 News BOX

2024年10月現在の高齢化率は29.3%

「令和7年版高齢社会白書」を公表

内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によると、2024年10月1日現在の日本の人口は1億2380万人。このうち65歳以上の人は3624万人で、総人口に占める割合(高齢化率)は29.3%となっています。また、60歳以上で定期的または不定期に収入を伴う仕事をしている人は42.7%(65歳以上は35.6%)。「何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいか」という問いについては、「65歳くらいまで」が23.7%で最も高く、次いで「働けるうちはいつまでも」が22.4%、「70歳くらいまで」が20.0%、「75歳くらいまで」が13.7%と続いています。

国内投資の促進に向けた機運醸成が目的

全国の国内投資の動きを可視化

経済産業省は、7月に「国内投資マップ」を公表しました。これは、2021年度補正予算~2025年度当初予算において、同省が実施した投資支援関連予算(予算額500億円以上)の採択案件(全29万件)の一部を、分野、企業規模、立地市町村など一定のバランスを考慮しつつ、都道府県別に図示したものです。同省は全国各地で進みつつある国内投資の動きを可視化することで、事業者が設備投資をする際の支援策活用の参考にしてほしいとしています。ウェブサイト上では、今後も活用可能な投資支援策例も紹介しています。

日本企業は海外市場の取り込みが不可欠

海外資本活用ガイドブックを作成

経済産業省は、近年の市場環境の変化や少子高齢化・人口減少を受け、日本企業は海外の成長市場の取り込みが不可欠だと指摘。企業が海外資本活用をより具体的に検討できるよう、6月に「企業価値向上に向けた海外資本活用ガイドブック」を作成、公表しました。ガイドブックは、海外資本活用の概要や有効性、留意点・リスクなど「基礎知識」を掲載した第1部と、経営者層に期待される「海外資本活用に向けた5つの基本的行動」を掲載した第2部から構成されています。また、「基本的行動」を実行した日本企業の事例も紹介しています。

OFF-JTやOJTの実施状況などを確認

企業等の能力開発の実態を調査

厚生労働省は毎年、国内の企業・事業所と労働者の能力開発の実態を明らかにするために「能力開発基本調査」を実施しています。6月に公表された2024年度の調査結果によると、教育訓練費用(OFF-JT費用や自己啓発支援費用)を支出した企業の割合は54.9%でした。その費用の労働者一人当たりの平均額(2023年度実績)はOFF-JTが1.5万円、自己啓発支援が0.4万円となっています。また、計画的なOJTについて、正社員に対して実施した事業所は61.1%、正社員以外に対して実施した事業所は27.1%となっています。

20~30歳の利用者が特に多い傾向に

「退職代行」利用の現状と企業への影響

近年、「退職代行」が話題です。退職代行とは、退職を希望する従業員の意思を本人に代わって会社に伝えたり、退職手続きをサポートしたりするサービスのこと。従業員の突然の退職は業務に支障をきたします。そこで、東京商工リサーチの調査から退職代行の現状を見ていきます。

大企業での利用が多い

退職は民法上、2週間前までにその意思を伝えれば退職できることになっています。やむを得ない事情がある場合は、即日退職も可能です。また、退職代行サービスの利用は労働者の自由であり、法律上の要件を満たしていれば企業は拒否することができません。

東京商工リサーチが6月に実施した「2025年 企業の『退職代行』に関するアンケート調査」によると、2024年1月以降に「退職代行」業者を利用した従業員の退職があった企業の割合は、7.2%(6653社中481社)でした。この内訳は、「正社員・非正規社員であった」が1.0%(同69社)、「正社員のみであった」が5.3%(同357社)、「非正規社員のみであった」が0.8%(同55社)となっています。

これを規模別で見ると、大企業が15.7%(489社中77社)で、中小企業が6.5%(6164社中404社)。調査では、「大企業での利用の割合が多いのは、従業員の母数が多いこと、福利厚生や退職手続きが整備されていることなどから、退職による影響が小さく、退職代行でもしがらみなく退職できる心理などが働いている」と分析しています。

接客業での利用が目立つ

次に、年代別で見たところ(複数回答)、「20代」が60.8%(452社中275社)で最多。次いで「30代」が26.9%(同122社)、「40代」が11.0%(同50社)、「50代」が6.4%(同29社)、「10代」が5.0%(同23社)、「60代以上」が2.8%(同13社)となっており、若い世代の方が退職代行の利用に対する心理的ハードルが低いことが見て取れます。業種別では、「各種商品小売業」や「洗濯・理容・美容・浴場業」、「宿泊業」など消費者と直接対面するBtoC業界での利用が多い傾向にあるようです。

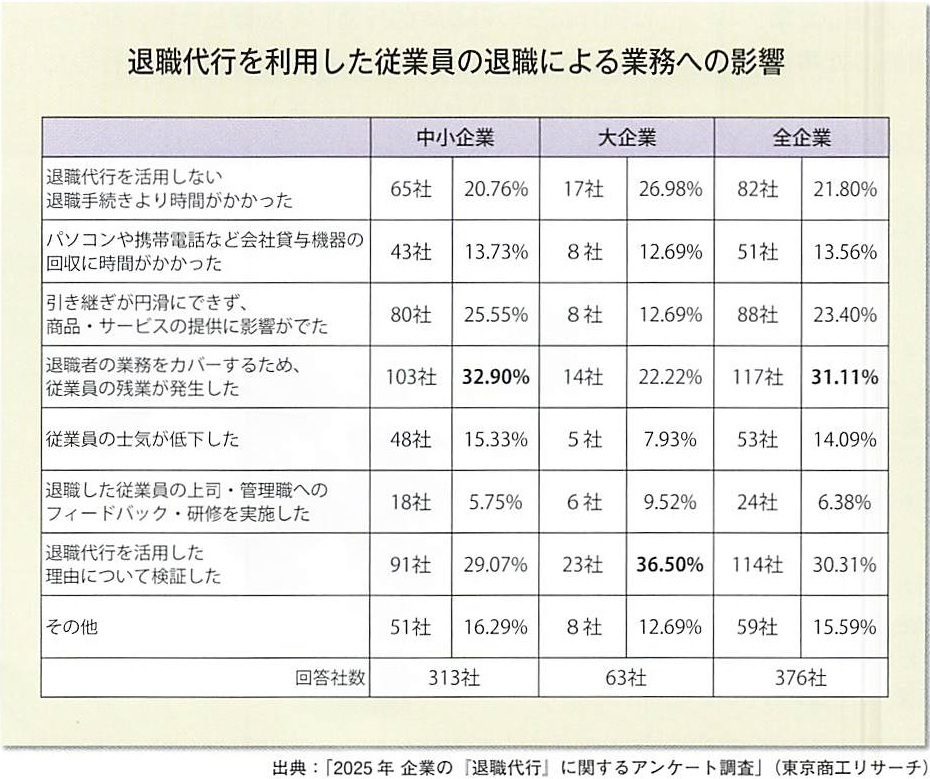

では、退職代行を利用した従業員の退職によって、企業はどのような影響を受けているのでしょうか。同調査による業務に対する影響については下図表の通りで、全企業において「退職者の業務をカバーするため、従業員の残業が発生した」が31.11%(376社中117社)で最も多くなっています。

また、全企業におけるその後の採用に与えた影響を見ると(複数回答)、「影響はない」が74.0%(431社中319社)で最多。次いで、「応募者の転職回数や職歴をより厳格に見極めるようになった」が20.8%(同90社)、「応募者のリファレンスチェックをするようになった(より厳格化した)」が10.2%(同44社)、「適性検査(SPIなど)で退職代行を活用した退職者と同じ傾向の応募者の採用を厳格化した」が5.8%(同25社)と続き、採用時の確認を厳格化する傾向にあるようです。

受付時間:9:00〜17:00

(土日・祝日を除く)

※予約をいただければ土日

の対応可能です。お気軽に

お問合せください。

※メールでのお問合せはこちら

office@e-syaroushi.com

よくあるご相談

- 労務トラブルで解雇したいが?

- 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?

- 社員に知られたくない相談をしたい?

- 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた

- 手続費用、相談費用はいくらになる?

- 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような

ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く

ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。