給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん

サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

2025年2月号

副業・兼業している従業員の

労災保険給付について

こんなときどうする?労務トラブル回避 Q&A

今月の相談

副業・兼業している従業員の労災保険給付について

Q 当社では副業・兼業を認めています。副業を認めた従業員が当社で就業中に怪我し、療養のため休業することになりましたが、その従業員から副業の仕事もできなくなったからと副業先の休業分の補償も求められています。どのように対応すべきでしょうか。 (S社・総務部)

A 労災保険は、労働者が業務上や通勤途上における負傷、疾病、傷害、死亡(負傷等)に対して、必要な保険給付を行います。災害発生時に事業主が異なる2つ以上の複数の会社と労働契約関係にある労働者(複数事業所勤務労働者)に発生した業務上災害または通勤災害に関しても、必要な保険給付は行われます。

ご相談のように副業や兼業で複数の会社に勤務する場合、いずれか一つの会社の仕事で起きた業務上災害や通勤災害が原因で休業する場合の補償はどうなるのでしょうか。

業務上または通勤災害での療養のため、労務不能となって会社を休んだときには、休業補償給付〈休業給付〉が支給されます(〈〉内は通勤災害に係る給付。以下同)。休業補償給付〈休業給付〉は、原則として、働いていた会社から支払われている賃金を基に保険給付の額が決まります。しかし、複数事業所勤務労働者については、業務上災害や通勤災害が発生した会社での賃金を基に保険給付の額を決定するのではなく、雇用されているすべての会社等から支払われているそれぞれの賃金の合算額を基に保険給付の額が決められることになります。

労災保険の保険給付には、現金給付で支給される休業補償給付〈休業給付〉、傷病補償年金〈傷病年金〉、障害補償年金〈障害年金〉、遺族補償年金〈遺族年金〉、葬祭料〈葬祭給付〉があります。これらの保険給付は、給付基礎日額(保険給付の基礎となる日額)を基に決定されます。複数事業所勤務労働者については、それぞれの就業先の事業場で支払われている賃金の合算額を基礎として給付基礎日数が決定されることになります。

給付基礎日額は、労働基準法の平均賃金に相当し、毎月の支払われた賃金の総額を基に計算する日額をいいます。具体的には、原則として業務上または通勤途上における負傷等の原因となった事故が発生した日(算定事由発生日)の前3か月間に被災労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の総暦日数で除した1日当たりの額となります。ただし、賃金締切日が定められているときは、算定事由発生日直前の賃金締切日から3カ月間に支払われた賃金総額を、その期間の総暦日数で除して算出します。

しかし、複数事業所勤務労働者の場合、算定事由が発生した会社の賃金のみで給付基礎日額を算定すると、副業・兼業先についても休業して稼得能力を喪失しているにもかかわらず、給付基礎日額は低額なものとなってしまいます。そこで、複数事業所勤務労働者に係る給付基礎日額の算定においては、原則として、算定事由発生日前3か月間に支払われたそれぞれの就労先事業場から支払いを受けた賃金を合算し、その総額を基に給付基礎日額を算定して、休業補償給付〈休業給付〉の額が決定されます。ただし、算定事由発生日において既に副業・兼業先の事業所を離職していて、算定事由発生日から前3か月間に一部期間しか就業実態がないような場合は、その一部期間に支払われた賃金額を基に算定します。

なお、休業補償給付〈休業給付〉には3日間の待期期間があり、その間は支給されません。ただし、業務上災害の場合、災害発生の会社には当該待期期間について労働基準法上の補償義務(1日につき平均賃金の60%)があります。

今月のポイント

複数の会社と労働契約にある労働者が業務上または通勤途上の災害による療養のために休業した場合は、雇用されているすべての会社等から支払われているそれぞれの賃金を合算した額を基に保険給付額が決められる。

男性の育児休業取得促進に有効な「両立支援等助成金」

男性の育児休業と「出生時両立支援コース」の活用

男性の育児休業の取得率は年々上昇しています。企業としても育児・介護休業法の改正を踏まえて男性の育児休業の取得率向上を図っていかなければなりません。ここでは、まだ男性の育児休業取得率が低い中小企業事業者を対象とした「両立支援等助成金」について紹介します。

「令和5年度雇用均等基本調査」(厚生労働省)によると、育児休業取得者の割合は女性が84.1%(前年比3.9%増)で、男性は統計調査が始まって以来最高の「30.1%」(同13.0%増)。育児・介護休業法の改正等を背景に男性の育児休業取得率は高まってはいるものの、まだ男女間の取得率には開きがあります。

男性の育児休業取得を促進する法改正

少子化が進む中、共働きが当たり前になっている現代においては夫婦で協力して育児をする環境が整わなければ、仕事と育児の両立は難しく、出生率の向上は図れません。そこで政府は、これまで幾多の育児・介護休業法の改正を行い、仕事と育児の両立や男性の育児参加を促進してきました。

例えば、2010年6月には「パパ・ママ育休プラス」を創設。原則子が1歳に達するまでとする育児休業について、夫婦がともに育児休業を取得する場合には、最長で子が1歳2カ月に達するまで延長して育児休業を取得できることとしました。また、出生後8週間以内に父親等が育児休業を取得した場合には、再度育児休業を取得できる、いわゆる「パパ休暇」がありましたが、この制度は、2022年10月1日施行の出生時育児休業制度の創設により廃止されました。

新たな出生時育児休業制度(産後パパ育休)では、主に男性が子の出生後8週間以内に、最大で4週間(28日)を1回または2回に分割して取得できることとしました。また、労使協定の締結があれば、就業日数の制限(休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分)があるものの、休業期間中でも就業が可能としました。

さらに、従来の育児休業は原則子が1歳に達するまで1回の取得でしたが、改正により2回に分割しての取得ができることになり、産後パパ育休と併せて取得することもできます。組み合わせることによって、子が1歳になるまでに最大4回の分割取得も可能となりました。

その他、保育所待機等により育児休業を1歳6カ月または2歳まで延長する場合も、1歳以降の育児休業期間の途中に、夫婦で交代して休業することも可能となりました。

このように、夫婦の状況に合わせて育児休業を分割して取得することができるようになり、夫と妻が交代で育児休業を取得するなどして、仕事と育児の両立がしやすい環境が整いつつあります。

出生時両立支援コースの活用

これからは、育児や介護など労働者のライフサイクルに合わせた働き方を選べる職場環境の整備が、企業の人材確保に大きな影響を与える時代となります。

「両立支援等助成金」は、労働者が働きながら育児や介護を行うことができる職場環境を整備し、運用する企業への支援を目的とするものです。両立支援等助成金には6つのコースがあり、その一つに男性の育児休業取得を促進するための「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」があります。

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った上で、男性の育児休業取得率の上昇を図った事業主に対して助成するものです。

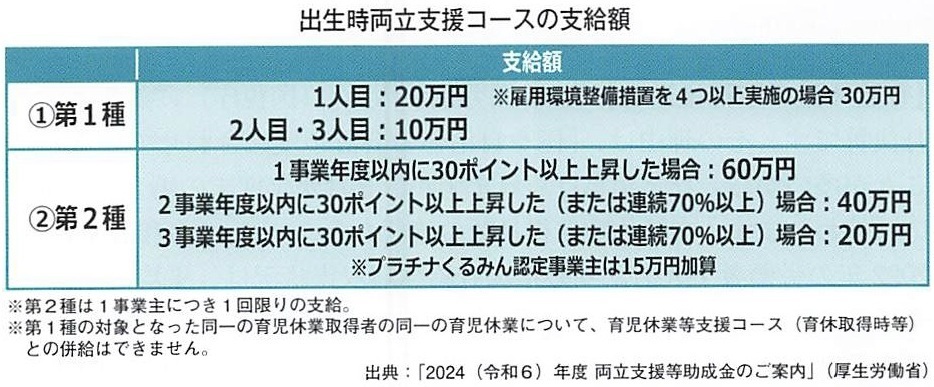

本コースの助成金は、中小企業法に基づく中小企業のみを支給対象とするもので、第1種、第2種の2つがあります。

第1種の主なポイント

「第1種」は、男性従業員(雇用保険の被保険者であること)が育児休業を取得しやすいように育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施することや、育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規程等を策定し、業務体制を整備するなどの要件が必要です。また、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた男性労働者が出た場合(育児休業開始日から支給申請日まで継続雇用していること)に支給されます。

必要な雇用環境整備措置としては、①雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施、②育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)、③育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供、④育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知、⑤育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための「業務の配分」または「人員の配置」の見直し、といったものがあります。なお、育児休業制度として「産後パパ育休」を含むものでなければなりません。また、これらの複数の措置は育児休業の開始前日までに行う必要があります。

実施が必要な雇用環境整備措置の数は、助成金の対象従業員の何人目であるか、および申請事業主の「産後パパ育休」の申請期限により異なります。

対象となる男性従業員の育児休業取得が3人までを対象とし、1人目については産後パパ育休の申し出期限が2週間前までであれば2つ以上(2人目は3つ以上、3人目は4つ以上)の措置を、2週間前より長い場合は3つ以上(2人目は4つ以上、3人目は5つ全て)の措置を講じなければなりません。なお、1人目の時に措置を4つ以上講ずると、助成金が加算されます。

また、雇用環境整備措置を終えた後、子の出生後8週間(当日を含む57日間)以内に男性従業員の育児休業を開始させるにあたり、産後パパ育休については、対象となる男性従業員の人数ごとに設定された、連続した日数を取得していなければなりません。

対象となる男性従業員の育児休業取得1人目は育児休業取得日数が連続して5日以上(2人目は10日以上、3人目は14日以上)となり、期間中の所定労働日数が1人目は4日以上(2人目は8日以上、3人目は11日以上)あることが必要です。

第2種の主なポイント

第2種は第1種の助成金を受給していることを前提に、男性従業員の育休取得率を上げるために、前述の雇用環境整備措置を複数講じることが必要です。

また、男性従業員の取得率を第1種(1人目)申請時の事業年度の次の事業年度から3年度以内に30ポイント以上上昇させていることが必要です。具体的には、例えば、第1種の申請年度の育休取得率が10%だった場合、40%まで上昇させなければなりません。ただし、第1種(1人目)の申請年度内に配偶者が出産した対象男性従業員が5人未満で、かつ、当該年度内の男性従業員の育児休業取得率が70%以上でも支給対象となります。

第1種および第2種の助成金の額は下図表の通りです。2025年度には拡充が予定されていますので、事前に確認しましょう。

定年後65歳までの雇用確保義務化に伴う影響も!?

高年齢雇用継続給付の給付率縮小と対応策

2025年3月末日をもって、定年後の継続雇用制度の経過措置が終了すると同時に、定年後の継続雇用に伴う賃金の低下をサポートしていた高年齢雇用継続給付の給付率も縮小されることになりました。ここでは、改正内容と高年齢者処遇の方向性を探ります。

継続雇用制度の経過措置終了

現在、定年年齢は満60歳を下回ることができず、かつ、満65歳未満の定年年齢を定めている企業については、①「65歳までの定年引き上げ」、②「65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入」、③「定年制の廃止」の3つのうち、いずれかの高年齢者雇用確保措置を講じなければならないことになっています(高年齢者雇用安定法第8条、第9条)。

なお、②の継続雇用制度を導入する場合には、経過措置として、定年後継続雇用の対象労働者については、労使協定で一定の基準を定めることにより、その基準に該当する者を対象とすることが認められていました。

「令和5年高年齢者雇用状況等報告」(厚生労働省)によれば、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%。そのうち、継続雇用制度導入による雇用確保措置が69.2%と最も多くなっています。また、継続雇用制度による雇用確保措置を講じている企業のうち、前述の経過措置適用企業は15.4%となっています。

しかし、この経過措置は2025年3月31日に終了し、2025年4月1日以降は、定年を迎えた労働者が継続雇用を希望する場合には制限なく希望者全員の65歳までの雇用機会の確保が義務化されます。したがって、継続雇用制度を設けている企業のうち経過措置を講じている企業は、継続雇用に関する労使協定の廃止、就業規則の改定を含め、定年後継続雇用となる高年齢者の活用を踏まえた人事制度の見直しを検討しなければなりません。

高年齢雇用継続給付の縮小

雇用保険法に基づく高年齢雇用継続給付は、高年齢者の雇用継続を援助するための給付金です。雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳から65歳未満の労働者が定年後の再雇用などにより、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳時点の賃金と比べて75%未満となった状態で継続雇用される場合、65歳に達するまでの間、60歳以後の各月の賃金の15%を上限に支給されます。

2025年4月1日以降は、この支給率が60歳に到達する者から順次最大10%に縮小されることになっています。なお、高年齢雇用継続給付は段階的に縮小され、将来的には廃止されることになっています。定年後60歳以上の高年齢者を多く雇用している企業については、高年齢雇用継続給付の縮小に対応しなければ、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者である労働者の実質賃金が減少することになります。

定年後に継続雇用される高齢者にとって収入の減少はモチベーションの低下につながりかねません。

中小企業にとって労働力人口が減少していく中で、経験や技術力がある60歳以降の高年齢者の活用はますます重要なものとなってきます。縮小分の5%を含め賃金制度の見直しが必要となります。

高年齢労働者の処遇改善のための助成金

厚生労働省では、高年齢雇用継続給付の支給率の減少による激変緩和措置の一つとして、60歳から64歳までの高年齢労働者の賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して「高年齢労働者処遇改善促進助成金」を支給することとしています。詳しくは厚生労働省のウェブサイトを参照してください。

労務 News BOX

2024年10月31日までに1925社が倒産

令和生まれの企業の倒産状況とは

東京商工リサーチの調査によると、令和が始まった2019年5月1日から2024年10月31日までに設立された企業は約80万社で、このうち1925社がすでに倒産したといいます。つまり、1日あたり400社が誕生し、1社が倒産している計算です。倒産の原因は、販売不振(売上不振)が1119社で最も多く、次いで放漫経営の事業上の失敗が413社となっています。また、業種別で見ると飲食店(212社)や総合工事業(156社)、社会保険・社会福祉・介護事業(143社)などが多く、コロナ禍の影響を色濃く受けた業種が目立つと分析されています。

5つのトピックをわかりやすく紹介

2024年の労働経済白書の動画版を公開

厚生労働省は2024年12月に、同年9月に公表した「令和6年版 労働経済の分析」(労働経済白書)の動画版を公開しました。動画では同白書の概要として、「3分で読み解く!令和6年版労働経済白書」、「日本はどれくらい人手不足なの?」、「どうする?日本の人手不足-介護分野編-」、「どうする?日本の人手不足-小売・サービス分野編-」、「人手不足で給料は上がるの?」の5つのトピックを取り上げてわかりやすく解説しています。この動画は同省のウェブサイトや公式YouTubeチャンネルで見ることができます。

知的財産の活用事例などが学べる

交流サイト「いんぴっとONE」が開設

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)は、2024年11月に「いんぴっとONE」を開設しました。これは中小企業、大学、支援機関などが知的財産(知財)についての理解を深め、相互に交流するためのコミュニティサイトで、知財に関する情報が提供されます。また、経営や研究開発に知財を活用して成功した事例や、INPIT支援の活用事例を紹介するセミナー(会場及びオンライン)を毎月開催。会員登録(無料)をすれば、定期的にメールマガジンが配信されるほか、交流会への参加を優先的に申し込むこともできます。

約半数の中堅・中小企業が投資を計画・検討

地域の中堅・中小企業の投資動向を調査

日本商工会議所は、2024年11月に「地域経済を牽引する中堅・中小企業における投資動向調査結果」を公表しました。これは、地域の中堅・中小企業による工場等の拠点整備・産業立地に関する投資動向について調査したもので、47.1%の中堅・中小企業が今後5年程度のうちに拠点新設・拡張・移転のための投資を計画または検討していると答えています。投資理由、背景(複数回答)については「需要増への対応」(48.6%)が最も多く、次いで「既存拠点の老朽化への対応」(43.6%)、「新たな産業分野等への進出・事業拡大」(32.6%)と続いています。

約2割の企業が「制度を知らなかった」という実態も

勤務間インターバル制度の導入状況を見る

労働者の健康やワーク・ライフ・バランスの向上に有効な手段として挙げられる「勤務間インターバル制度」。2019年4月より導入が企業の努力義務となっていますが、現状はどうなのでしょうか。厚生労働省の調査をもとに、導入状況及び労災認定事案(脳・心臓疾患)との関係を確認します。

導入している企業は6.0%

「勤務間インターバル」とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定以上の休息時間(インターバル)を設けること。インターバルの時間に法律上の決まりはありませんが、人事院が国家公務員の勤務間インターバルの目安を11時間と定めていることは、企業においても一つの目安となります。

現在、勤務間インターバル制度の導入は事業主の努力義務となっていますが、実態はどうでしょうか。厚生労働省が公表した「令和5年就労条件総合調査」によると、常用労働者数30人以上の企業において、制度を「導入している」企業の割合は6.0%。1企業あたりのインターバルの平均時間は10時間20分となっています。一方、「導入予定はなく、検討もしていない」企業は81.5%にのぼり、そもそも「制度を知らなかった」企業が19.2%あることもわかりました。

労災認定事案との関係

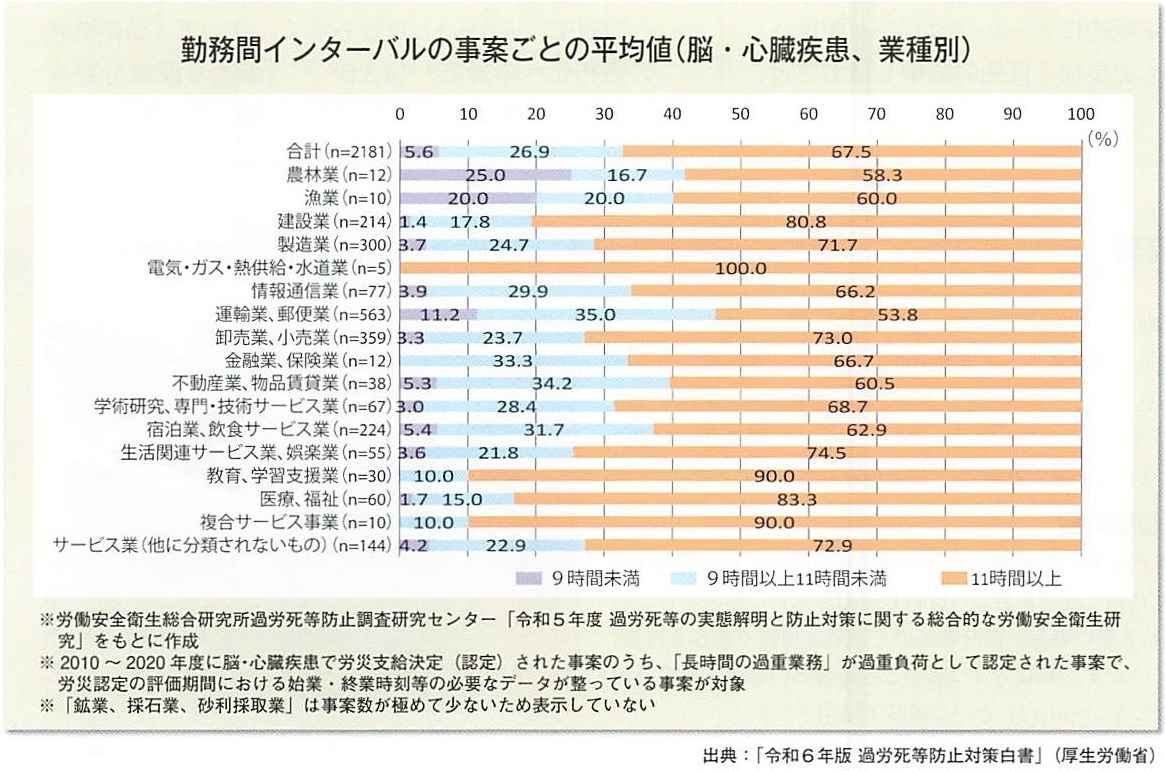

こうした現状を受けて「令和6年版 過労死等防止対策白書」(厚生労働省)では、勤務間インターバルの時間と脳・心臓疾患の労災支給決定(認定)事案の関係を調査。脳・心臓疾患の労災認定に労働時間以外の負荷要因も加味することになった2021年9月の認定基準改正以降、2022年3月までの期間における労働時間以外の負荷要因の事案(全97件)を見ると、「勤務間インターバルが短い勤務」と「拘束時間の長い勤務」がともに24件で最多となっています。

また、脳・心臓疾患の労災認定事案について勤務間インターバルの状況を分析したところ、業種別に見た事案ごとの平均値は下図表の通り。11時間未満の割合は「運輸業、郵便業」(46.2%)、「農林業」(41.7%)、「漁業」(40.0%)、「不動産業、物品賃貸業」(39.5%)、「宿泊業、飲食サービス業」(37.1%)の順で高くなっています。

2024年8月2日に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」では、2028年までに常用労働者数30人以上の企業において勤務間インターバル制度を「導入している」企業の割合を15%以上、「制度を知らなかった」企業の割合を5%未満にするとしています。厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、勤務間インターバルの取組事例や相談窓口等を紹介しています。

受付時間:9:00〜17:00

(土日・祝日を除く)

※予約をいただければ土日

の対応可能です。お気軽に

お問合せください。

※メールでのお問合せはこちら

office@e-syaroushi.com

よくあるご相談

- 労務トラブルで解雇したいが?

- 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?

- 社員に知られたくない相談をしたい?

- 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた

- 手続費用、相談費用はいくらになる?

- 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような

ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く

ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。