給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん

サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

2025年4月号

社内結婚を理由とした

異動命令の可否について

こんなときどうする?労務トラブル回避 Q&A

今月の相談

社内結婚を理由とした異動命令の可否について

Q 先日、経理部の男性社員と女性社員が結婚しました。しかし、同部署に結婚した二人を置くことを避けるために女性社員に営業事務への異動を命じたところ、本人から異動を拒否されました。法的に問題があるでしょうか。

(M社・総務部)

A 社内結婚で夫婦が同じ部署にいると、周囲の気遣いや、本人たちの公私混同により業務に支障が出ることなどを懸念して、いずれか一方に移動を命ずることはよくあります。しかし、今回のご相談のように明らかに「結婚」を理由とする人事異動に関しては、男女雇用機会均等法(略称)に照らしても問題があります。

同法第6条では、労働者の配置(業務の配分および権限の付与を含む)について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならないと定めています(第1号)。具体的には、主として次のような場合が差別的取扱いに該当します。

①一定の職務への配置にあたって、その対象から男女のいずれかを排除すること。

②一定の職務への配置にあたっての条件を男女で異なるものとすること(例えば、

女性だけ、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子供を有していることなど

を理由に職務への配置の対象から排除することなど)。

③一定の職務への配置にあたり、能力および資質の有無などを判断する場合に、そ の方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。

④一定の職務への配置にあたり、男女のいずれかを優先すること。

⑤配置における権限の付与にあたり、男女で異なる取扱いをすること。

⑥配置転換にあたって、男女で異なる取扱いをすること(例えば、出向を女性のみ に限定したり、女性のみ婚姻や子供を有していることを理由に、通勤が不便な事 業場に配置したりすることなど)。

以上のことから、結婚を理由として女性にのみ退職を強要したり、不利益な配置転換をしたりすることは禁止されています。また、厚生労働省が公表している「均等法Q&A」では、「職場結婚を理由に一方の性にのみ退職勧奨や配置転換を行うなど、配置等について男女で要件を異なるものとすることは、均等法に違反します」としています。したがって、仮に今回の異動がこれまでの慣習通りであったとしても「結婚」のみを理由とするものであれば、本人の同意がない限り男女雇用均等法違反となります。

では、不利益な配置転換(人事異動)となるのはどのような場合かということになりますが、原則として、職務限定(経理のみなど)で採用した者でない限り、会社は人事権を有しており、広く配置転換を命ずることができます。会社が有効に配置転換を命ずるには、配置転換に関する事項を就業規則などに定めておく必要があります。配置転換に関する定めが合理的なものであれば、就業規則の内容が労働契約の一部となり、会社は本人の同意を得ずとも、配置転換を命じることができ、労働者はそれを正当な理由なく拒むことはできません。

ただし、就業規則に配転・転勤条項の定めがあっても、個別具体的な配置転換命令が、権利濫用に該当すると判断される場合には、その配置転換命令が無効となる可能性があります。具体的には、①業務上の必要性がないもの、②不当な動機・目的によるもの、③労働者に著しい不利益が生じるもののいずれかに該当する場合は、人事権の濫用を問われて違法となり、配置転換が無効となる可能性があります。違法な配置転換を行った場合には、労働者から配置転換の無効を主張されることもあり、その主張が裁判等で認められた場合には、当該労働者を元の職種・場所で就業させなければなりません。ご相談の内容も男女雇用機会均等法に照らせば問題のある人事異動となり、女性社員の同意なく行うことは難しいケースといえるでしょう。

今月のポイント

職場結婚を理由に一方の性の社員にのみ配置転換を行うことは、

本人の同意がない限り、男女雇用機会均等法違反となる。

2025年4月以降、失業給付、教育訓練給付等を見直し

雇用保険法等の一部改正とその影響

2025年度の雇用保険法の改正には、育児休業等に関する給付などのほか、労働者の再就職活動やリスキリングを促進するものもあります。ここでは、失業手当や教育訓練給付に関するものを取り上げ、そのポイントを解説します。

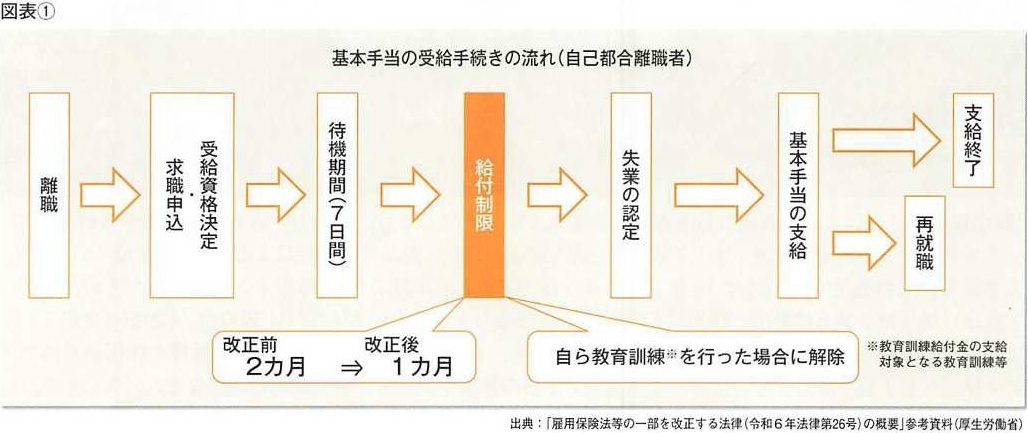

自己都合退職の給付制限の緩和と影響

現在、失業手当(以下、基本手当)の支給にあたり、正当な理由なく自己の都合により離職する者に対しては、給付制限期間として待期期間(離職後、ハローワークで求職申込みをした日から7日間)満了の翌日から原則として2カ月間(5年以内に3回以上の場合は3カ月)は基本手当の支給を受けることができません。ただし、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合、給付制限期間が解除されます。

2025年4月1日からは、転職等を試みる労働者が安心して再就職活動が行えるようにするため、原則的な給付制限期間が1カ月短縮され、自己都合による離職の場合で「1カ月」となります(下図表①参照)。ただし、安易な転職を抑制するため、5年間で3回以上、正当な理由なく自己都合で離職した場合の給付制限期間は「3カ月」のままとなります。

また、自ら教育訓練を行って再就職を目指す労働者が円滑に求職活動を行えるよう、離職期間中および離職日から遡って1年以内、もしくは離職後に自ら雇用の安定および就職の促進に資すると認められる厚生労働省指定の教育訓練を受講した場合は、給付制限なく基本手当の支給を受けられることとなりました。例えば、1年以内の転職を考え、スキルアップのために自ら離職前に教育訓練を受けていれば、自己都合で会社を辞めた場合でも、待期期間が明けたらすぐに基本手当を受給できることになります。

なお、現行制度では前述の通りハローワークの受講指示による職業訓練を受講することで給付制限が解除されますが、2025年4月からは自主的な教育訓練でも同様の扱いとなります。

今回の基本手当の給付制限の改正は、労働者にとってはより良い処遇やより働きたい労働環境を求めて会社を辞めるハードルが下がることになりますが、会社にとっては人材流出のリスクが高まるともいえます。労働力人口が減少する中で、従業員の離職を防止するためには、処遇の改善を含め、より良い労働環境を構築することが今後の経営課題の一つとなりそうです。

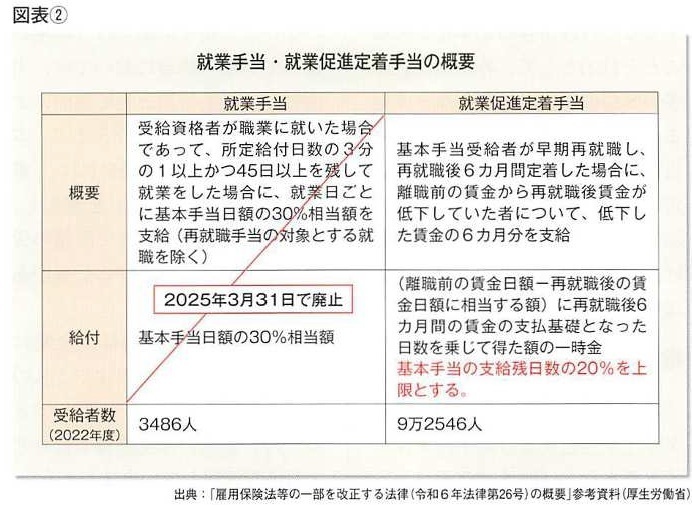

就業手当の廃止等

雇用保険制度には、雇用保険の被保険者であった労働者が失業した場合の早期再就職を促進することを目的とした就職促進給付があります。この就職促進給付の一つに就業促進手当として、①再就職手当、②就業促進定着手当、③就業手当、④常用就職支度手当があります。2025年4月以降は、このうちの③就業手当が廃止され、②就業促進定着手当は給付率が引き下げられることになりました(下図表②参照)。

就業手当は、求職活動中の基本手当の受給資格者が、安定した職業以外の職業に短期的に就いた場合に、基本手当の3割相当額を支給するものとして2003年に創設されたものですが、受給者数が少ないことなどから廃止となりました。

また、2014年に創設された就業促進定着手当は、再就職により再就職手当の支給を受けた者で、再就職先に6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、就労意欲の低下を緩和し、職場への定着を促す目的で支給するものです。こちらは、一定の役割を果たしていることを踏まえ、制度は継続した上で、2025年度からはその上限を一律、基本手当支給残日数の20%相当額に引き下げられています。

教育訓練給付金の給付上限

教育訓練給付制度とは、雇用保険の被保険者が自らのキャリア形成のために、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、その受講費用の一部が支給されるものです。在職中か離職中かにかかわらず、一定条件を満たしていれば給付の対象となるため、教育訓練給付金を活用して資格等を取得すれば、在職中の人は自己研鑽ができ、離職中の人は転職活動に有利に働く面もあります。

教育訓練給付金には、①専門実践教育給付金、②特定一般教育訓練給付金、③一般教育給付金の3種類がありますが、①および②について以下のような給付率の引上げに関する一部改正が行われました。

専門実践教育訓練給付金は、受講中、また受講修了した場合に訓練経費の50%(年間上限40万円)が最大3年まで支給されます。なお、追加給付として、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、就職した場合は、受講経費の20%(年間上限16万円)が追加で支給(合計70%)されます。加えて、改正により2024年10月1日以降に受講を開始した者については、さらに前述の資格取得・就職に加えて、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、訓練経費の10%(年間上限8万円)が追加で支給(合計80%)されることになりました。

特定一般教育訓練給付金は、訓練終了後、受講費用の40%(年間上限20万円)が支給されますが、2024年10月1日以降に受講開始した者については、資格取得し、就職等した場合にはさらに10%追加(年間上限5万円)で支給されることになりました。

教育訓練休暇給付金の創設

現在は、労働者が教育訓練に専念するために自ら仕事を休む場合、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みがありません。しかし、2025年10月1日からは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある労働者が、自ら能力開発(リスキリング)に取り組むために休暇を取得した場合に、その間の生活費等の不安を抑えて教育訓練に専念できるように、基本手当の所定給付日数の90日~150日分が教育訓練給付金として支給されることとなりました。

これにより、無給の休職(休暇)制度であっても、ある程度の生活基盤が確保されることになるため、労働者のリスキリング促進の制度設計が容易になります。

労務 News BOX

雇用障害者数、実雇用率とも過去最高に

民間企業の障害者雇用の現状とは

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、民間企業の事業主に法定雇用率2.5%以上の障害者の雇用を義務付けています。「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」(厚生労働省)によると、民間企業の雇用障害者数は67万7461.5人で、前年より3万5283.5人増加しました。実雇用率は対前年比0.08ポイント上昇の2.41%で、いずれも過去最高を更新しています。ただし、法定雇用率達成企業の割合は46.0%と、対前年比4.1ポイントの低下。これは、2024年4月より法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられたことが影響しているようです。

労働者の年間休日総数は平均116.4日

民間企業の就労条件を調査

「令和6年就労条件総合調査の概況」(厚生労働省)によると、2023年1年間の年間休日総数の1企業平均は112.1日でした。労働者1人平均は116.4日で、いずれも1985年以降最多です。企業規模別では「1000人以上」が117.1日、「300~999人」が115.9日、「100~299人」が113.6日、「30~99人」が111.0日と、規模が大きいほど多い傾向にあります。また、2023年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く)の労働者1人平均は16.9日で、平均取得日数は11.0日。平均取得率65.3%は1984年以降最も高い数値です。

2024年平均の完全失業率は2.5%

労働力調査の平均結果の要約を公表

総務省統計局が公表した「労働力調査(基本集計)2024(令和6年)平均結果の要約」によると、2024年平均の完全失業率は2.5%で、前年より0.1ポイント低下しました。同年平均の就業者数は6781万人で、前年より34万人増加しています。就業者を産業別に見ると、「情報通信業」は292万人で14万人の増加、「医療、福祉」は922万人で12万人の増加、「宿泊業、飲食サービス業」は407万人で9万人の増加。一方、「製造業」は1046万人で9万人の減少、「農業、林業」は180万人で7万人の減少、「建設業」は477万人で6万人の減少となっています。

企業の実務担当者に向けたマニュアル

越境データの管理等に関する指針を策定

経済産業省は1月に、「産業データの越境データ管理等に関するマニュアル」を公開しました。近年、IoTやDXの普及、サプライチェーンの透明化の要請等を背景に、企業における国際的なデータ共有・利活用の動きが拡大しています。一方で、各国・地域においてデータに関する法制整備が進められ、企業が保有する産業データの越境移転の制限や政府による強制的な開示等を課す規制等が存在しています。このマニュアルは、企業が国際的なデータ共有・利活用を行う上で直面する主要なリスクを把握し、適切な打ち手を検討するための指針となるものです。

一部の手続きの電子申請が原則義務化

労働安全衛生関係の報告事項と申請上の注意点

2025年1月1日より労働安全衛生関係の一部の手続きの電子申請が原則義務化されました。企業は従来の紙ベースからオンライン申請に変更するなど、新たな対応が求められます。そこで、電子申請が義務化された背景やその目的、企業が押さえておくべきポイントを確認しましょう。

電子申請の利用促進

電子申請とは、一般的にオンライン化された申請・届出等の手続きの総称です。

1990年代半ばのインターネットにおける商用利用開始を契機としたIT革命以降、政府は世界最先端のIT国家になるという目標を掲げ、行政内部の電子化やネットワークインフラ整備、法やルールの整備を推進してきました。経済のグローバル化は、経済・システムのデジタル化を急速に加速させ、2017年以降は、行政の在り方そのものをデジタル前提で見直す「デジタルガバメント」の確立が政府の目標に掲げられています。

さらに、コロナ禍でデジタル化の遅れが顕在化したことにより、経済成長を阻害する規制・制度の見直しや変革が求められました。行政手続きにおける電子申請の利用促進はその取り組みの一環で、行政手続き簡素化の3原則(①電子化の徹底、②同じ情報は一度だけ、③書式・様式の統一)のもと、行政手続きコストを削減することを目的としています。

電子申請の義務化

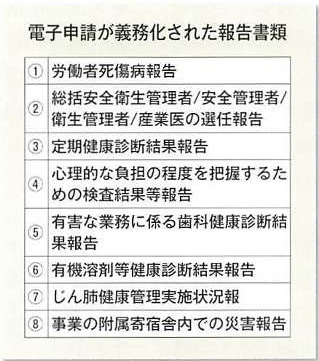

事業者は、じん肺法や労働安全衛生法、労働基準法並びに関係省令において、労働者の被災状況や健康状態、事業者が講ずべき措置の実施状況などを把握するため、指定様式による各種報告書の提出が義務となっています。2025年1月1日以降は、改正労働安全衛生規則等の施行に伴い、各種報告の一部について電子申請が原則義務化されました。

今回の改正では、書面による報告内容の誤記や記入漏れなどを防止し、正確な統計の集計を可能とするなど行政事務の効率化を図ることを目的として、特に報告数の多い8つの報告が対象となっています。電子申請が義務化された報告は下図表の通りです。その他、特定化学物質をはじめとする各種特殊健康診断結果報告など多くの届け出の電子申請が可能となっています。

電子申請の方法

電子申請の方法としては、デジタル庁が運営する行政ポータルサイトである「e-Gov」でアカウントを登録し、フォーマットに必要事項を入力する2ステップで、届出・申請が可能です。電子申請は、スマートフォンなどのモバイル端末でも操作できますが、利用する場合には、e-Govアカウント、GビズID、Microsoftアカウントなどが必要となります。

また、厚生労働省のポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳簿印刷に係る入力支援サービス」は、インターネットを利用して、所轄の労働基準監督署への申請や届出を支援するサービスです。届出をする帳簿の作成・印刷のほか、入力した情報を「e-Gov」を介して直接電子申請することが可能であり、よりスムーズに申請できるようになっています。

電子申請を行う端末を所有していないなど電子申請を行う環境が整っていない場合においては、当面の間、経過措置として書面による報告を行うことができます。本サービスを利用する場合には、「電子申請を利用しない」を選択し、作成した帳票を印刷して管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

電子申請の義務化は、企業にとっても手続きの簡略化やミスの削減といったメリットが期待できるため、職場の環境整備と合わせて対応を検討していきましょう。

賃上げは物価の動向や人材確保などを考慮

人事・労務に関する管理職の意識を調査

企業の賃金や初任給引上げのニュースが連日のように報じられていますが、実情はどうなのでしょう。一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)が実施した「2024年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査」の結果から賃金や採用を中心に探ります。

「人事・労務に関するトップ・マネジメント調査」は、春季労使交渉・協議の結果や、人事・労務に関するトップ・マネジメントの意識・意見などを調査するために、1969年から毎年実施されているものです。調査対象は経団連会員企業の労務担当役員等となっています。

2024年の調査項目は、「労使交渉・協議等における議論と結果」、「初任給」、「エンゲージメント」、「高齢社員の教育・研修制度」、「障害者雇用」、「採用方法の多様化」など多岐にわたります。

賃金の引上げ率は5.31%

「労使交渉・協議等における議論と結果」において2024年の賃金改定状況を見ると、労使の妥結額の平均は昇給分が7130円で引上げ率2.14%、ベースアップ分は1万546円で同3.17%でした。月例賃金の改定にあたって特に考慮した要素(2つ回答)については、「物価の動向」が56.7%で最も多く、次いで「人材の確保・定着率の向上」が50.8%、「世間相場」が35.1%、「企業業績」が31.0%と続いています。また、前年度(2023年度)を上回る月例賃金の引上げを実施した企業は74.6%となっており、これも「物価への対応」や「人材の確保・定着率の向上」などを理由に挙げる企業が多く見られます。

9割超の企業が初任給アップ

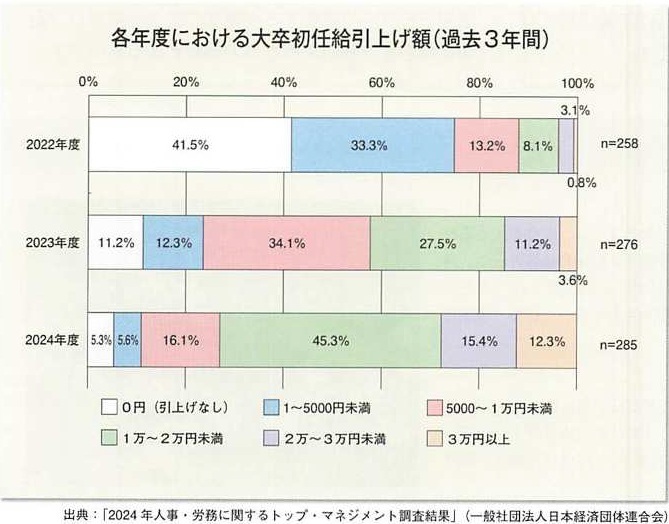

次に、「初任給」の項を見ると、過去3年間における大卒の初任給引上げの有無においては、93.5%の企業が「引上げあり」と回答しました。引上げの要因(2つまで回答)は「人材の確保」が85.5%と突出して高く、深刻化する人材不足への対応が見て取れます。それ以外では「他社引上げに伴う影響」が40.4%、「既存社員のベースアップ」が35.4%、「物価上昇への対応」が19.9%などとなっています。また、過去3年間の大卒の初任給引上げ額は下図表の通りで、2024年度は7割を超える企業が1万円以上の引上げを行っています。

そのほか、「採用方法の多様化」の項では採用方法について調査。新卒採用で実施している採用方法(あてはまるものすべて回答)は、「一括採用(入社時期を年1回設定)」(83.2%)が最も多く、次いで「業種別・コース別採用」(55.2%)、「リファラル採用(社員から友人や知人などを推薦してもらう手法)」(30.8%)の順でした。そのようななか、「新卒採用を行っていない」企業は3.7%となっています。

一方、経験者採用で実施している採用方法(あてはまるものすべて回答)は、「カムバック採用(退職した元社員を再度採用する方法)」(69.6%)、「リファラル採用」(68.4%)、「職種別・コース別採用」(66.0%)が多い傾向にあり、自社との親和性が高く、即戦力となる人材が求められています。

受付時間:9:00〜17:00

(土日・祝日を除く)

※予約をいただければ土日

の対応可能です。お気軽に

お問合せください。

※メールでのお問合せはこちら

office@e-syaroushi.com

よくあるご相談

- 労務トラブルで解雇したいが?

- 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?

- 社員に知られたくない相談をしたい?

- 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた

- 手続費用、相談費用はいくらになる?

- 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような

ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く

ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。