給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん

サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

2025年5月号

休日出勤を命じた日の

年休の取得請求は有効なのか

こんなときどうする?労務トラブル回避 Q&A

今月の相談

休日出勤を命じた日の年休の取得請求は有効なのか

Q 年度末の繁忙期でもあり、一部の社員に休日出勤を命じました。ところが、その日に年次有給休暇を請求してきた者がいます。休日出勤を命じた場合でも年次有給休暇の請求は有効なのでしょうか。

(Y社・総務部)

A 労働基準法では、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない」(第35条)と定めており、これを法定休日といいます。しかし、会社は就業規則や労働協約、個別の労働契約により、国民の祝祭日や法定休日を上回る休日を定めているのが一般的です。いずれの休日も会社が定める所定休日であり、当該休日については労働者は労働から解放され労働義務がない日となります。

本来、会社の定める所定休日は労働の義務がない日ですから、労働者には休日出勤する義務はありません。ただし、就業規則や労働協約等において、業務上必要な場合は時間外および休日労働を命じることがある旨の規定があり、かつ、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)の届出が行われている場合には、36協定の内容の範囲においてなされる休日出勤の命令は正式な業務命令となり、労働者はそれに応じる義務が生じます。ただし、この場合でも法定外休日に出勤を命ずるにあたっては、36協定の時間外労働の範囲内でなければなりません。

なお、会社から休日出勤を命じられたとしても、会社側の業務上の必要性と、労働者側の事情(仕事以外に優先すべき労働者の私的事由:冠婚葬祭、通院等)との比較によって労働者の不利益が大きすぎる場合は、労働者は休日出勤を断ることもできます。

しかしながら、買い物や友人との食事などの日常的な用事の場合は、休日出勤命令を拒否できるほどの合理的な事情とは認められないでしょう。

次に、年次有給休暇についてですが、年次有給休暇とは「労働日において労働義務を免除するもの」であり、労働者の勤務形態や勤続年数に応じて、一定の日数を与えなければなりません。したがって、労働義務のない所定休日に年次有給休暇を申請する余地はありません。休日出勤を命じられたとはいえ、休日と定められていた日はあくまで「休日」であり、「労働日」に代わったとの解釈は成立しないのです。

また、年次有給休暇の発生要件として、全労働日の8割以上出勤していることが求められます。この「8割以上出勤」を判断するときの分母となる「全労働日」とは、労働義務が課せられている所定労働日のことであり、就業規則等で定めた休日を除いた日数のことです。所定休日に労働させた日は含みません。したがって、休日出勤した日は労働日でないことになります。

以上のことから、会社として休日出勤を命じた日に年次有給休暇の取得請求を受け入れる義務はありません。

業務上必要な休日出勤に係る業務命令に対して正当な理由なくこれに従わない場合であれば、就業規則に照らして懲戒処分の対象とすることができます。ただし、懲戒処分を行う場合には、前述のとおり、会社としての休日出勤命令の妥当性や、労働者が拒否した理由の正当性等を十分に確認したうえで行う必要があります。

休日に働かせるわけですから、休日労働には、通常の残業にも増して、前述のような高度の必要性が要求されます。

今月のポイント

休日出勤は例外的な労働義務で労働日ではないため、

年次有給休暇を申請する余地はない。したがって、会社は休日出勤を命じた日の年次有給休暇の取得請求を受け入れる義務はない。

介護休業等の周知・意向確認と早期情報提供が義務化

介護休業・両立支援に関する法改正の要点

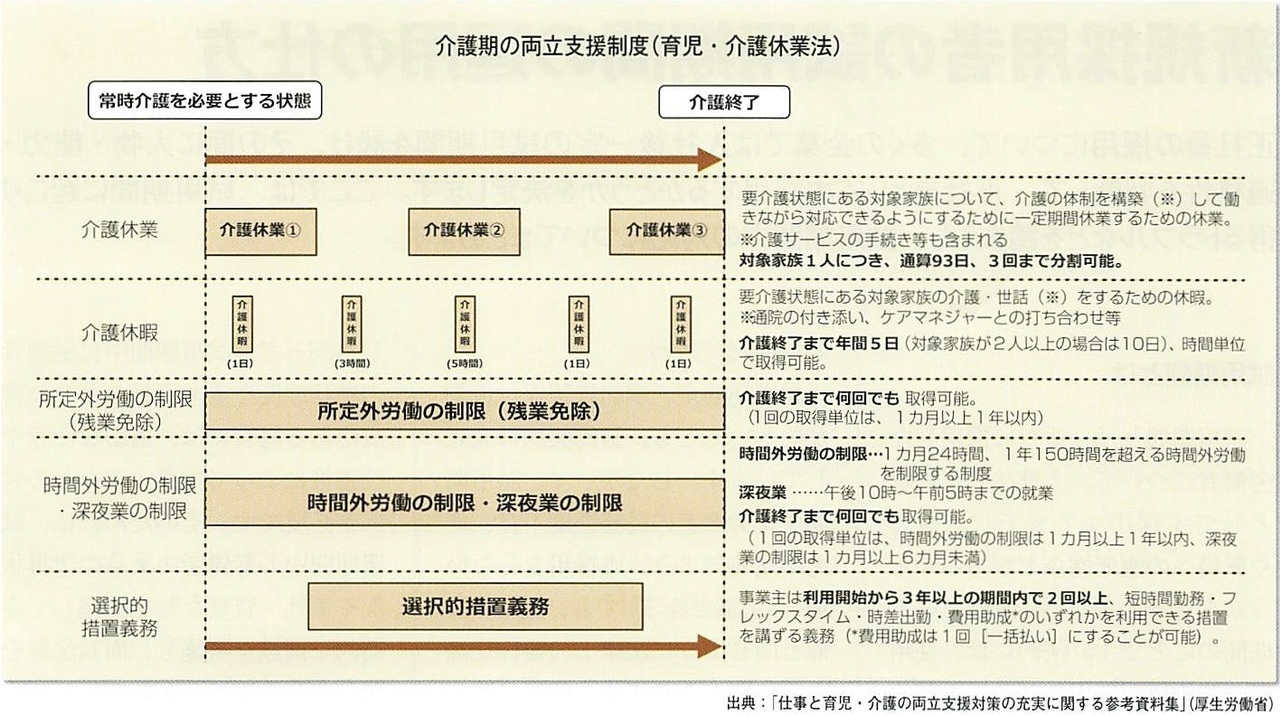

2024年5月に育児・介護休業法が改正され、2025年4月1日より段階的に施行されています。今回の改正は、仕事と育児・介護の両立支援の強化を目的としており、企業は実務対応が必要となります。ここでは、4月1日に施行された介護休業・両立支援に関する改正ポイントを確認します。

介護離職者の現状

介護を理由とする離職者数は、2005年4月の法改正で介護休業などの取得対象者の拡大が図られてから、2007年をピークに減少し、その後横ばいで推移してきました。しかし、2017年に増加に転じ、以降、毎年10万人前後で推移。2022年においては、離職者数は約10万6000人に上り、特に50歳以上の年齢層で離職率が高くなっています(総務省「令和4年就業構造基本調査」)。高齢者人口の増加に伴い、今後も要支援・要介護者の増加が見込まれることから、さらなる離職者の増加が懸念されています。

また、「仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業報告書」(厚生労働省委託調査、三菱UFJリサーチ&コンサルティング)によると、介護離職をした理由は、「両立しやすい働き方ができなかったから」が31.2%で最も高く、「勤務先に両立支援制度が整備されていなかったから、あるいは整備されているか不明だったから」を合わせると、54.7%となっています。

こうした現状を受け、厚生労働省では介護休業制度などの周知徹底を図り、介護を行う労働者の継続就業を促進するため、介護に関する申し出がしやすい職場環境の整備に取り組むとしています。

5つの改正ポイント

改正育児・介護休業法の介護休業に関しては、5つのポイントがあります。1つ目は、介護に直面した労働者への個別周知・意向確認です。介護に直面したことを申し出た労働者に対して、事業主は、介護休業制度と介護両立支援制度など(以下、制度)について周知し、制度利用の意向を個別に確認しなければなりません。

周知事項としては、①制度の具体的な内容(介護休業・介護休暇・所定労働時間の制限・時間外労働の制限・深夜業の制限・介護のための所定労働時間の短縮等の措置)、②制度を利用する際の申し出先、③介護休業給付金に関すること、の3点です。個別周知・意向確認の方法については、オンラインを含む面談あるいは書面交付、また、労働者が希望した場合はFAXや電子メールなども可能となっています。

2つ目は、介護に直面する前の早い段階における労働者への情報提供です。制度を十分に活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、事業主は、40歳など早い段階で、制度に関する情報提供を行う必要があります。

情報提供期間は、労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度、もしくは40歳に達した日の翌月(誕生日)から1年間です。情報提供事項とその方法については、個別周知・意向確認に必要な事項、方法と同様です。さらに、情報提供においては、介護保険制度についても周知することが望ましいとされています。

3つ目は、制度を利用しやすい職場環境の整備です。事業主は、制度の申し出が円滑に行われるように、①研修の実施、②相談窓口の設置、③制度利用に関する事例の収集・提供、④利用促進に関する方針の周知のいずれかの措置を講じる必要があります。

以上の3つの改正ポイントは、事業主に対する義務となっています。

4つ目は、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和です。労使協定による継続雇用期間6カ月未満除外規定が廃止となり、労使協定により除外できる労働者の要件は、「週の所定労働日数が2日以下」のみに変更となります。

5つ目は、介護のためのテレワークの導入です。家族の介護を必要とする労働者で、介護休業をしていない者に対して、テレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となっています。

改正事項に対する実務対応

育児・介護休業法は、企業の規模や業種を問わず適用されるため、すべての企業において実務対応が求められます。

原則として、介護休業・介護休暇をはじめ、ハラスメントの防止、賃金の取扱いなどに関して、就業規則等によりルールを定めておかなければなりません。育児・介護休業等に関する労使協定を締結している場合も、法改正に伴い、就業規則等を含めて見直す必要があるので留意してください。

介護休業申出書や介護休業取扱通知書は、あらかじめ社内様式を定めて、就業規則等とともに周知しておくことが重要です。個別周知・意向確認や早期の情報提供に関して、書面にて対応する場合は、厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例(令和7年4月1日、10月1日施行対応版)」に参考様式が記載されています。併せて確認しておきましょう。

助成金の活用

両立支援等助成金は、働きながら育児や介護を行う労働者に対し、雇用継続を目的として、職場環境の整備に取り組む事業主を支援するための助成金制度です。

仕事と介護の両立支援においては、「介護離職防止支援コース」があり、対象は中小企業事業者のみとなっています。要件として、まず介護支援プランを作成する必要があります。

介護支援プランとは、労働者の介護休業の取得や職場復帰を円滑にするために事業主が作成するプランです。プラン作成の際には、厚生労働省のホームページ記載の「介護支援プラン」策定マニュアルを参考にすることができます。本マニュアルには、介護に直面した労働者に対し、介護休業の取得など制度の利用方法や働き方の調整など、個々のニーズに沿った支援のポイントが解説されています。

そのプランに基づいて介護休業の取得促進に取り組み、介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度/下図参照)を導入することで、利用者が生じた場合に活用することができます。

支援等事業の活用

介護離職防止の観点から、事業主・労働者支援として、労務管理の専門家による仕事と家庭の両立支援プランナーが、個々の状況や課題に応じた支援を実施し、制度などの活用による両立支援を行っています。

また、介護に直面していない労働者を含めた支援としては、「介護休業制度特設サイト」の解説やインターネット広告などの展開、リーフレットの配布を実施することによって、制度の周知拡大に努めています。

企業による適切な情報提供のもと、労働者が正しい知識を持ち、労使一丸となって両立可能な職場環境を構築することにより、介護離職のない明るい職場を目指しましょう。

勤務態度不良、能力不足の労働者にどう対応すべきか

新規採用者の試用期間の運用の仕方

正社員の採用について、多くの企業では入社後一定の試用期間を設け、その間に人物・能力・適格性を判断して、正社員として本採用するかどうかを決定します。ここでは、使用期間に起こり得るトラブルなどを踏まえた、試用期間中の対応についてまとめます。

試用期間とは

試用期間とは、新たに採用した労働者について、入社後、正社員として本採用するまでに、能力や職場への適応性などがあるかどうかを見極めるために設けている期間のことです。法的には、使用者の解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約)と解されています。したがって、試用期間中は本採用した後に比べて広い範囲で解雇が認められやすく、会社としてはこの試用期間をどのように活用するかが重要になります。

試用期間の長さに法的な定めはないものの、3カ月から6カ月くらいが一般的です。前述のとおり、試用期間は解約権留保付労働契約であり、労働者にとっては不安定な地位にあることから、1年などあまりに長期にわたるものは公序良俗に反するものとして不適当とみなされることもあります。試用期間を設ける場合は、労働契約を締結する際にその期間を明示しますが、就業規則に定めがあればそれによることになります。

試用期間中の解雇

試用期間中に起こり得るトラブルとして多いのが、「出退勤不良で遅刻、欠勤が多い」、「勤務態度が悪く、指示に従わない、協調性が欠如している」、「能力が不足している」などです。

試用期間が、解約権留保付労働契約といえども、労働契約は成立しています。したがって、試用期間中に労働者の勤務態度不良、能力不足等により、本採用をしない場合(解雇となる)でも、通常の解雇と同じように法律上の要件を満たす必要があります。解雇に関しては、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法第16条)と定められています。したがって、試用期間中の労働者に対して勤務態度不良や能力不足などを理由に解雇するのであれば、「合理的な理由があるのか」、「解雇という判断が当該労働者の状況からしてやむを得ない程度の相当性があるか」を十分に検討したうえで慎重に判断しなければ、トラブルに発展する可能性があります。試用期間における会社側のリスクを低減するには、会社としての試用期間中の労働者へのアプローチが重要となります。

試用期間中の労働者への対応

試用期間に関する過去の判例をみると、労働契約上、企業には社員に対して指導・教育する義務があり、実際の担当する業務や職場への適応についての教育・指導をする期間でもあるとしています。したがって、試用期間中に労働者の勤務態度や能力不足などで改善点がある場合には、適切な注意や改善策によって指導するなどの対応が必要です。そのためには、試用期間中の労働者の業務の習得状況や適正・資質などを把握して定期的な面談を実施し、面談記録を残しておくことも重要です。

たとえ労働者の能力が他の労働者と比べて不足している場合でも、企業側として何ら指導・教育がなされていない状況下で解雇することになった場合には、「不当解雇」とされるリスクが高くなります。したがって、期待する能力レベルまで改善するように、企業としてどのような指導・教育・訓練を実施したか、労働者の能力が発揮できるように適切な人材配置を行ったか(人事異動・部署転換等)を明確にしておきましょう。その上で能力不足が改善されなかった場合は、その旨を説明できる客観的な証拠を揃えておく必要があります。

以上のように、企業としては試用期間を活かして労働者の能力や適性を見極め、問題のありそうな労働者には改善・指導を定期的に実施する。その上で正社員としての本採用が難しいと判断した場合は、合意退職を優先し、やむを得ない場合にのみ解雇するようなプロセスを経ることが重要です。

労務 News BOX

賃金を引き上げた中小企業は4割超

最低賃金引き上げが及ぼす影響とは

日本商工会議所ならびに東京商工会議所が実施した「中小企業における最低賃金の影響に関する調査」によると、2024年の最低賃金引き上げを受け、「最低賃金を下回る従業員がいたため、賃金を引き上げた」という中小企業の割合は44.3%(前年比5.9ポイント増)でした。政府の目標(2020年代に全国加重平均1500円)については、「対応は不可能」もしくは「対応は困難」と回答した企業が7割を超えています。また、2025年度から政府の目標通り7.3%の引き上げが行われた場合、15.9%の企業が「廃業、休業の検討」をすると回答しています。

平均参加社数は過去最高水準の5.2社

インターンシップ等の参加状況を調査

就職情報サイトの運営等を行うマイナビが実施した「2026年卒 大学生広報活動開始前の活動調査」によると、2026年卒業予定の全国の大学生、大学院生のインターンシップ・仕事体験の参加率は85.3%、平均参加社数は5.2社で、いずれも過去最高水準でした。しかし、「インターンシップに参加した企業の採用選考を受ける予定はあるか」の問いに対し、「参加したすべての企業の選考を受ける予定」と答えた学生は21.4%に留まっています。また、就職活動を終えたい時期については例年と変わらず、6月がピークとなっています。

4割超の企業が防止対策を積極的に推進

カスタマーハラスメント防止対策の現況

一般社団法人日本経済団体連合会は、1月に「ハラスメント防止対策に関するアンケート調査」の結果を公表しました。それによると、43.2%の企業が顧客・取引先からのハラスメント(カスタマーハラスメント)の防止対策を推進しています(「対策を取りまとめて実施している」と「現在、取りまとめるべく検討している」の合計)。また、カスタマーハラスメント防止のために実施している取り組みは「従業員を対象とした相談窓口(社内)の設置」(73.3%)が最も多く、次いで「社内向け対応マニュアルの策定」(61.7%)と続いています。

我が国の経済・物価動向等を分析

2024年度の日本経済レポートを公表

内閣府は2月に、「2024年度 日本経済レポート」を公表しました。レポートは3章から成り、「第1章 マクロ経済の動向」では我が国の名目GDPが初めて600兆円を超えたことに言及。景気が緩やかな回復基調にあるとし、その理由や今後の課題について述べています。また、「第2章 賃金の持続的な上昇と個人消費の力強い回復に向けて」では平均消費性向低下の主な背景や、賃金上昇の持続性について、「第3章 コロナ禍を経た企業の倒産・起業の動向」ではコロナ禍を経た企業の資金繰り・業績や倒産の動向などについて分析しています。

組織的対策を行っていない企業が約7割

中小企業の情報セキュリティ対策の実態

企業のサイバーセキュリティが不十分な場合、事業活動に支障が生じるだけでなく、重要情報の流出や製品・サービスの供給停止などで取引先にも影響を及ぼす可能性があります。ここでは、独立行政法人情報処理推進機構の調査をもとに中小企業の情報セキュリティ対策の現状を見ていきます。

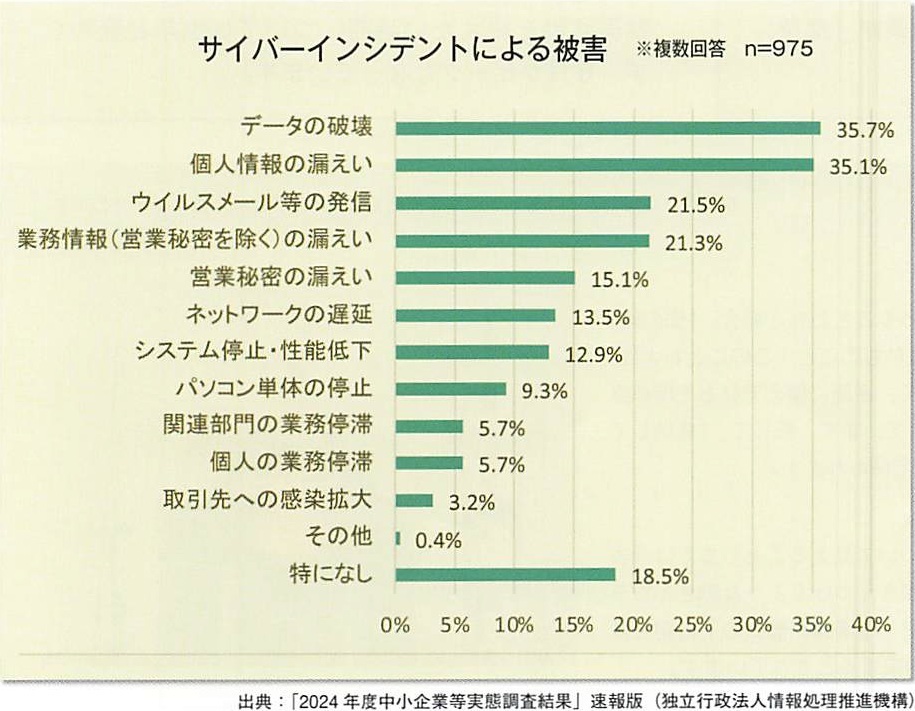

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は2月に「2024年度中小企業等実態調査結果」(速報版)を公開しました。これは、中小企業の情報セキュリティ対策への取り組みや被害の状況などについてアンケート調査したものです。

調査によると、2023年度にサイバーインシデントの被害を受けたと答えた企業は、4191社中975社でした。被害の内容については、「データの破壊」や「個人情報の漏えい」が多く見られます(下図表参照)。また、被害を受けた企業の約7割が「サイバーインシデントにより取引先に影響があった」と回答しました。その内容(複数回答)は、「取引先にサービスの停止や遅延による影響が出た」(36.1%)が最も多く、次いで「個人顧客への賠償や法人取引先への補償負担の影響が出た」(32.4%)、「原因調査・復旧に関わる人件費等の経費負担があった」(23.2%)と続いています。調査は、「サプライチェーン全体でのサイバーセキュリティの不備が、取引先にも深刻な影響を及ぼし、事業継続性を脅かす実状を浮き彫りにしている」と述べています。

被害額の平均は73万円

次に、過去3期に発生したサイバーインシデントで生じた被害額を見ると、その平均額は73万円。100万円以上の被害を受けた企業の割合は9.4%(最大で1億円)で、過去3期内で10回以上のサイバーインシデント被害に遭った企業は1.7%(最大で40回)となっています。また、復旧までに要した期間の平均は58日であり、50日以上を要した企業が21%(最大で360日)ありました。大企業のみならず、中小企業でもサイバーインシデントによる甚大な被害が起きていることがわかります。

コストも対策実施の課題

一方、情報セキュリティ対策への投資状況は、62.6%の企業が過去3期において「投資をしていない」と回答。社内の情報セキュリティ対策の体制も「専門部署(担当者)がある」企業は9.3%で、「組織的対策を行っていない(各自の対応)」が69.7%に上っています。

情報セキュリティ対策への投資を行わなかった理由としては、「必要性を感じていない」(44.3%)が最多。次いで「費用対効果が見えない」(24.2%)、「コストがかかりすぎる」(21.7%)が続いています。

IPAでは中小企業に向けて、民間事業者のセキュリティサービスをワンパッケージにまとめた「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を提供しています。このサービスは、IT導入補助金(セキュリティ対策推進枠)の支援対象です。また、経済産業省のウェブサイト内の「サイバーセキュリティ政策」でもサイバーセキュリティ対策に関する情報を発信しています。

受付時間:9:00〜17:00

(土日・祝日を除く)

※予約をいただければ土日

の対応可能です。お気軽に

お問合せください。

※メールでのお問合せはこちら

office@e-syaroushi.com

よくあるご相談

- 労務トラブルで解雇したいが?

- 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?

- 社員に知られたくない相談をしたい?

- 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた

- 手続費用、相談費用はいくらになる?

- 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような

ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く

ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。