給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん

サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

2025年3月号

事前許可制にした残業の

超過分の支払いについて

こんなときどうする?労務トラブル回避 Q&A

今月の相談

事前許可制にした残業の超過分の支払いについて

Q 当社では、残業する場合は、残業許可申請書に必要な残業時間及び仕事内容を記載する事前許可制で、申請書に記載された時間に基づき残業代を支払っています。しかし、実際は申請した時間より多いとのことで追加の支払いを求められました。支払うべきでしょうか。 (S社・総務部)

A 働き方改革のもとに、長時間労働の抑制や残業時間削減は、労働者の健康保持のために多くの企業で工夫がなされています。36協定(時間外労働及び休日労働に関する協定)があっても協定違反とならないように、使用者として労働者の時間外労働(残業)については、適正な労働時間管理が求められます。したがって、残業に関しては、残業命令制、事前申請による残業許可制や事前申告による承認制を導入している会社が多くあります。しかし、いずれの制度も時間外労働の管理に関しては、残業に対する会社の管理・運用の厳格さが求められます。

会社が厳しい労働時間管理を行っていたことを評価した裁判例があります。この会社は、残業について、就業規則上、時間外勤務は所属長が命じた場合に限り、所属長が命じていない時間外勤務は認めないと規定するなど、厳格に運用していました。裁判所はその点を認定して残業代の請求を認めませんでした(ヒロセ電機事件、東京地判、平25.5.22)。

また、残業禁止命令に係る裁判例もあります。従業員が、残業禁止の業務命令が出ているにもかかわらず残業をして、その手当を請求した事件で裁判所は、「使用者の明示の残業禁止の業務命令に反して、労働者が時間外または深夜にわたり業務を行ったとしても、これを賃金算定の対象となる労働時間と解することはできない。会社はこの業務命令を徹底させていた」と判断しました(神代学園ミューズ音楽院事件、東京高判、平17.3.30)。

ご質問のように事前の残業許可制を導入している場合、残業許可申請書に記載された時間と実際の残業時間に相違があると、労働者に不平不満が生じる場合があります。残業に対して事前許可制を採用している場合の裁判例では、「超過勤務自体、明示の職務命令に基づくものではなく、その日に行わなければならない業務が終業時刻までに終了しないため、やむなく終業時刻以降も残業せざるを得ないという性質のもの」、「休日出勤・残業許可願を提出せず残業している従業員が存在することを把握しながら、これを放置していた」等の運用実態を認定して、残業手当の支払いを命じたものがあります(ゴムノイナキ事件、大阪高判、平17.12.1)。また、残業承認制度がある会社で、承認されていなかった残業時間の存否が争われた事例では、裁判所は、「会社が労働者に対して所定労働時間内にその業務を終了させることが困難な業務量の業務を行わせ、労働者の時間外労働が常態化していたことからすると、係争時間のうち労働者が会社の業務を行っていたと認められる時間については、残業承認制度に従い、労働者が事前に残業を申請し、会社代表者がこれを承認したか否かにかかわらず、少なくとも会社の黙示の指示に基づき就業し、その指揮命令下に置かれていたと認めるのが相当であり、割増賃金支払の対象となる労働時間に当たるというべきである」として、割増賃金の支払いを命じた事例もあります(クロスインデックス事件、東京地判、平30.3.28)。

残業手当を削減しようという意図のみを持って就業規則などで規制しても、実際の運用が適切でなければ無意味なものになります。時間外労働の管理は、例えばタイムカード等を活用して客観的データに基づくこととし、次に就業規則等で定めた事前許可制や承認制等の文書提出の徹底を図り、かつ、残業時間をどのように確認するかを定めて、適正に運用することが必要です。今回のケースでも、就業規則に規定するのみで会社が時間外労働の管理を適正に行っていなければ、申請した時間以外の残業についても割増賃金を支払う必要が生じる場合もあります。

今月のポイント

事前の残業許可制を導入し、その旨を就業規則等に定めていても、会社が時間外労働の管理を適切に行っていなければ、従業員が申請した時間以外の残業についても割増賃金を支払う必要が生じる場合がある。

営業、出張、テレワークなどに適用

「事業場外みなし労働時間制」の運用上の注意点

労働者が事業場外で業務に従事した場合、実際の労働時間を把握することが難しい場合があります。このようなときに利用できるのが「事業場外みなし労働時間制」です。しかし、その運用においては注意すべき点も多いため、ここでは最新判例などを踏まえてまとめることとします。

事業場外みなし労働時間制

労働者が、営業などの外回り、取材、出張など会社の所定労働時間の全部または一部を、会社施設外(いわゆる事業場外)で業務に従事していると、労働時間の実態を把握することが困難な場合があります。このようなときには、あらかじめ定められた一定の時間を労働したものとみなす、労働基準法上の「事業場外みなし労働時間制」を適用することができます。

労働基準法では「事業場外みなし労働時間制」について、「労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす」(第38条の2第1項)と定めています。

適用されるための要件

前述の通り、事業場外みなし労働時間制を適用することができるのは、「使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な場合」に限ります。したがって、携帯電話等を用いて随時会社の指示を受けながら労働するなど、労働時間の算定が可能である場合には事業場外みなし労働時間制を適用することはできません。一方、携帯電話は緊急連絡用に持たせているだけで、業務遂行について随時指示することなく労働者の裁量に任せている場合は、事業場外みなし労働時間制の適用が可能となります。

みなし労働時間制が適用される「労働時間を算定し難いとき」に関する主な判例としては、阪急トラベルサポート事件(最高裁判決、平26.1.24)などがありますが、2024年4月16日に新たな最高裁判例が示されました。この事件は、外国人の技能実習に係る管理団体に雇用されていた指導員が行っていた、事業場外での外国人技能実習生に対する訪問指導などについて、事業場外みなし労働時間制度を適用することができるか否かが問題となりました。

高裁は業務日報に着目し、その記載内容を会社が実習実施者に確認することが可能であることや、会社が業務日報を前提に残業代を支払っているケースがあることを理由として、事業場外みなし労働時間制の適用を否定しました。これに対して最高裁は、当該指導員が業務時間などを記載した業務日報を提出していたからといって、その記載内容が正確であるとは限らず、当該業務日報による報告のみから、使用者側で労働時間を算定することが容易であったとはいえないとして、高裁に審理を差し戻しました。なお、指導員は会社から携帯電話を貸与されていましたが、これを用いての随時の指示や報告の事実はなかったと認定がなされており、貸与携帯電話の存在のみでは労働時間算定を可能とする見解に立ってはいません。

これらの判決から言い得ることは、事業場外みなし労働時間制を適用する場合には「業務の性質、内容はその遂行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等」を考慮して、対象となる社員の事業場外の勤務状況を把握することが容易であったか、困難であったかにあります。

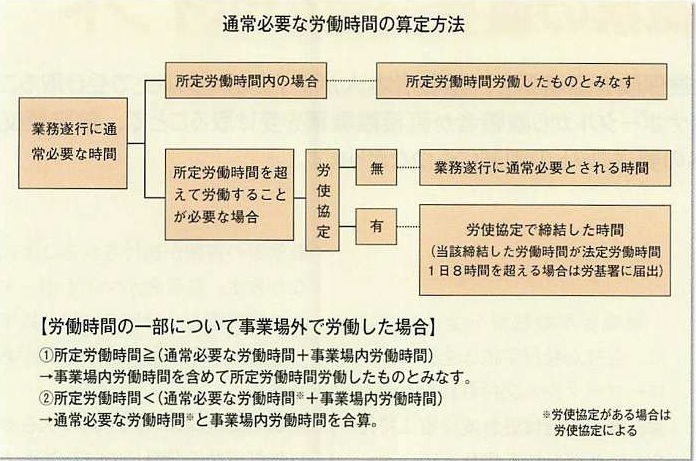

労働時間の算定方法

事業場外みなし労働時間制にかかる労働時間の算定は、1日を単位に、原則として所定労働時間を労働したものとみなされるため、仮に実態として所定労働時間を超えて労働したとしてもその分の残業代の支払いは必要ないことになります。しかし、前述の労基法第38条の2但書によれば、その業務を遂行するにあたり通常所定労働時間を超えて労働することが必要であるときは、その必要とされる時間分労働したものとみなすことになります。

「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とは、「通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間」をいいます(昭63.1.1基発1号)。つまり、事業場外における業務において、各日の状況や従事する労働者等によって実際に必要とされる時間に差異があるようなときは、平均的にみれば当該業務の遂行にどの程度の時間が必要であるかということです。8時間で済むこともあれば10時間かかることもあるが、平均的には9時間程度ということであれば、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」は「9時間」ということになります。なお、通常必要とされる時間について労使協定で定めたときは、その定めた時間を労働したものとみなすことになります。

労使協定による場合には、①対象業務、②みなし労働時間、③協定の有効期間を定めて労働者の過半数代表者または過半数労働組合と締結しなければならず、②のみなし労働時間が法定労働時間を超える場合には当該協定及び36協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

なお、注意すべき点としては、「通常必要とされる時間」とは、事業場外労働の部分について労働時間の算定が困難な場合に適用されるものです。従って、所定労働日1日について事業場外労働のほかに事業場内における労働もある場合、事業場内における労働時間はみなし労働時間に含まれません。その日の労働時間全体としては、事業場外のみなし労働時間の部分と事業場内で労働した時間を別途把握してそれを合算する必要があります(下図表参照)。

例えば、1日の所定労働時間が8時間で、直行・直帰などによりその全部について事業場外で業務に従事し、当該業務に通常必要とされる時間を7時間としている場合は、仮に実態として7時間であっても8時間労働したものとみなします。

しかし、労働時間の一部を事業場外で業務に従事した場合で、当該業務に通常必要とされる時間が7時間で、事業場内で勤務した時間が2時間であれば、その日の労働時間は9時間となり、1時間分の割増賃金(2割5分以上)を支払わなければなりません。

テレワークでのみなし労働時間制の適用

テレワークに事業場外みなし労働時間制を適用するにあたっては、厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」で、①パソコンなどの情報通信機器を「常時通信可能な状態におくように」と会社から指示されていないこと、②随時使用者からの具体的な指示を受け、それに基づいて業務をしていないことなどの要件を求めています。したがって、通信回線、情報通信機器、携帯電話等から自分の意思で離れることが可能であり、かつ、会社・上司が業務の進め方について「1日のスケジュール」などをあらかじめ具体的に指示していないものでなければ、「労働時間を算定し難い場合」に該当しないこととなり、事業場外みなし労働時間制の適用は難しいことになります。

以上のように事業場外みなし労働時間制の運用にあたっては、労働時間の計算方法を正しく理解していなければ労働者の労働時間や給与が実態とかけ離れてしまいかねません。後から未払い賃金の請求を受けたり、労働基準監督署の調査において未払賃金の支払い命令を受けたりすることにもなりますので注意しましょう。

2025年1月よりマイナポータルでの受け取りがスタート

退職者への離職票の直接交付のポイント

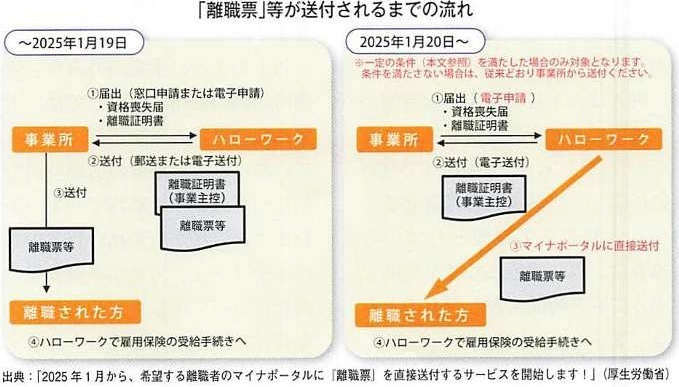

2025年1月20日より、雇用保険被保険者離職票を、離職者本人がマイナポータル上で受け取ることができるようになりました。マイナポータルから離職者が直接離職票を受け取ることで、離職票交付までの時間が短縮、離職者への郵送コストの削減にもつながります。

離職票とは

雇用保険の被保険者となっている従業員が退職する際、「雇用保険被保険者離職票」(以下、離職票)の交付を希望するときに会社は、「雇用保険被保険者離職証明書」(以下、離職証明書)を作成し、退職日の翌々日から10日以内にハローワークに届け出しなければなりません。離職票は、会社が離職証明書をハローワークに提出したときにハローワークから交付されるもので、退職者が基本手当(失業手当)などの求職者給付を受けるために必要となる書類です。

前述の通り、離職票は離職者が希望する場合に交付することで足りますが、離職者が59歳以上の場合は高年齢雇用継続給付との兼ね合いもあり本人が希望しない場合でも交付手続きをしなければなりません。

マイナポータルで直接送付

離職者が離職票を受け取るには、会社が発行手続きを行い、ハローワークから交付されたものが会社経由で送付されてくるまで待たなければなりません。

しかし、2025年1月20日から、離職者本人がマイナポータルを通じて離職票を直接受け取ることができるサービスが開始されました。これによって、会社は離職者の離職の手続きを電子申請で行い、ハローワークの審査が終われば自動的に離職票の書類が離職者のマイナポータルに送信されることになるため、会社から送付する必要はなくなります。

交付条件

離職者がマイナポータルへの送付を希望しない場合や要件を満たさない場合は、従来通り会社に離職票等の書類が送付されることになります。離職者がマイナポータルで離職票を受け取るには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

①あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること。

②マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと。

③事業所が雇用保険の離職手続きを電子申請により行うこと。

したがって、離職者がマイナポータルでの受け取りを希望した場合、マイナンバーが雇用保険の被保険者番号に登録されているかを確認する必要があります。登録が完了していない場合は、事業所を通じて「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出しなければなりません。登録完了の確認は被保険者自身のマイナポータルから行えるほか、事業主がハローワークに「雇用保険適用事業所状況提供請求書」を提出することもできます。

②については、マイナポータル上で「雇用保険WEBサービス」と連携する必要があります。紐付けは被保険者本人が行います。また、③に電子申請とある通り、事業所が紙様式で届け出た場合は、離職票等はマイナポータル経由ではなく、従来通り会社から送付されます。

健康維持や社会とのつながりが働く理由の上位に

高年齢者の就業に対する意識の変化とは

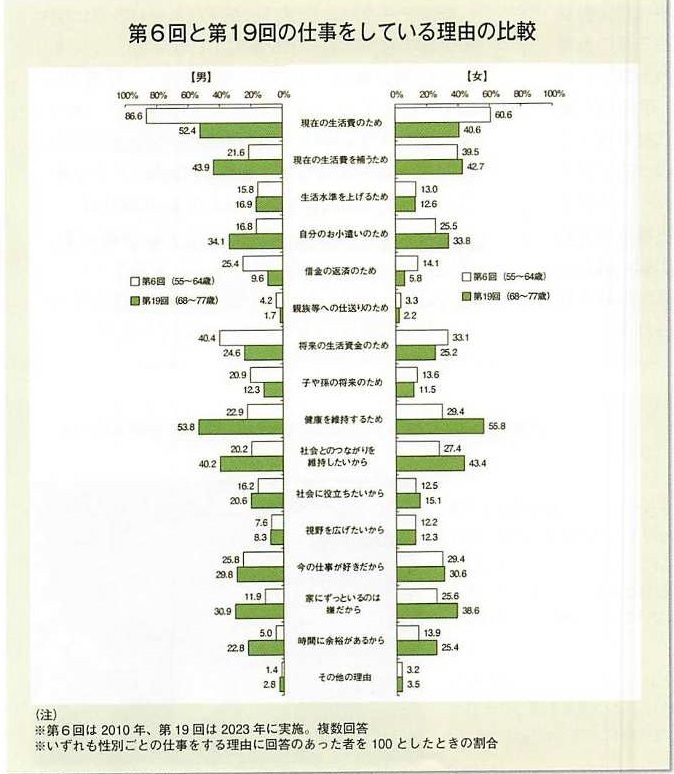

人生100年時代といわれるなか、高年齢者の就業状況や働く意欲はどのように変化しているのでしょうか。厚生労働省が2024年11月に公表した「第19回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)」の結果から、「就業の状況」について見ていきます。

「中高年者縦断調査」は、高齢者対策などの厚生労働行政施策の企画立案のための基礎資料を得ることを目的に、団塊の世代を含む全国の中高年者世代(2005年10月末時点で50歳から59歳)の家族や健康、就業の状況・変化について継続的に調査したものです。第19回調査(2023実施)は、2005年の第1回調査から協力が得られている1万5523人について集計しており、その調査対象者の年齢は68~77歳となっています。

68~69歳の就業者は増加

まず、第1回と第19回の就業状況を比べると、「仕事をしている」人は81.9%から35.6%に減少しました。このうち、「正規の職員・従業員」は38.7%から2.4%、「パート・アルバイト」は17.0%から13.2%、「自営業主、家族従事者」は15.2%から11.5%に減少しています。

60歳以上の仕事をしている者の割合については、調査対象者が60~69歳だった第11回(2015年実施)と68~77歳の第19回のいずれも年齢が高くなるにつれて減少しています。ですが、これを双方の比較が可能な68~69歳だけで見ると、男性の第11回→第19回は68歳が55.7%→60.0%、69歳が50.8%→58.7%、女性の第11回→第19回は68歳が33.6%→41.5%、69歳が31.4%→38.9%と、いずれも第19回の方が高くなっています。

ニーズを踏まえた就業機会を

また、調査では仕事をしている者の「仕事をしている理由」について、第6回と第19回で比較しています(下図表参照)。男女ともに第6回では「現在の生活費のため」が最も高かったのに対し、第19回では「健康を維持するため」が最も高くなっています。また、「社会とのつながりを維持したいから」の増加も目立ちます。

企業には、高年齢者の多様なニーズを踏まえた就業機会の提供が求められます。厚生労働省の「高齢者雇用対策ラボ」や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「高年齢者活躍企業事例サイト」などの情報サイトでは、高年齢者が働き続けるための取り組みや支援制度を紹介しています。

労務 News BOX

出生時両立支援コースの要件も変更

両立支援等助成金が拡充

2024年12月17日に2024年度の補正予算が成立したことに伴い、両立支援等助成金、産業雇用安定助成金、雇用調整助成金が改正されました。前号(2025年2月号)のTOPIC1で取り上げた両立支援等助成金「出生時両立支援コース」の第2種においては、「第1種を受給した場合に受給できる」というものから「第1種を受給していなくても申請することが可能」に変更。要件においても、「申請年度の前年度を基準として男性育休取得率(%)が30ポイント以上上昇、かつ50%以上となった場合等に60万円支給」と拡充されています。

3年ぶりに1%を超えるも低利が続く

企業の平均借入金利を調査

帝国データバンクが集計した「全国平均借入金利動向調査(2023年度)」によると、2023年度の企業平均借入金利は1.04%。2年連続の上昇で、前年度から0.06ポイント上昇しました。平均借入金利は2007年度(2.33%)をピークに2021年度まで14年連続で低下。特に2020年度はコロナ禍での実質無利子・無担保の融資拡大で0.26ポイント低下しています。しかし、2023年度は一般融資の金利の上昇やコロナ融資の貸し換えなどの影響が表れたと分析。2024年にはマイナス金利政策が解除されたことから、今後も上昇が続くと予測されます。

積極的に取り組む企業は4社に1社

企業のリスキリングの現状とは

帝国データバンクが行った「リスキリングに関する企業の意識調査(2024年)」によると、リスキリングに「取り組んでいる」企業は8.9%。今後「取り組みたいと思う」と答えた企業は17.2%で、二つを合わせた「リスキリングに積極的」な企業の割合は26.1%となっています。また、「積極的」な企業にリスキリングの内容を尋ねたところ(複数回答)、「従業員のスキルの把握、可視化」(52.1%)が最も高く、次いで「eラーニング、オンライン学習サービスなどの活用」(47.5%)「就業時間内におけるリスキリングの実施」(38.8%)の順で続いています。

上限額を30万円から32万円に引き上げ

任意継続被保険者の標準報酬月額を改定

全国健康保険協会(協会けんぽ)の2025年度の任意継続被保険者制度の標準報酬月額の上限が、前年度の30万円から32万円に引き上げられました。この標準報酬月額は健康保険法により「資格を喪失したときの標準報酬月額」または「前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額」のどちらか少ない額と規定されています。詳細は、協会けんぽのウェブサイトに掲載されています。

受付時間:9:00〜17:00

(土日・祝日を除く)

※予約をいただければ土日

の対応可能です。お気軽に

お問合せください。

※メールでのお問合せはこちら

office@e-syaroushi.com

よくあるご相談

- 労務トラブルで解雇したいが?

- 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?

- 社員に知られたくない相談をしたい?

- 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた

- 手続費用、相談費用はいくらになる?

- 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような

ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く

ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。