給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん

サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

2025年1月号

うつ病で休職・復職を繰り返す

従業員の解雇の可否

こんなときどうする?労務トラブル回避 Q&A

今月の相談

うつ病で休職・復職を繰り返す従業員の解雇の可否

Q うつ病で休職していた従業員が一度復職しましたが、再発したため再度休職し、近々復職することになりました。今後も休職と復職を繰り返すことが予測されますが、そのような場合は解雇しても問題ないでしょうか。 (M社・総務部)

A 従業員が、精神疾患等により休職と復職を繰り返す場合があります。このような従業員がいると、休職期間中の従業員の仕事を補っている周囲の従業員にとっても負担となることがあります。

休職制度は、私傷病により従業員が労務に従事できない場合に、会社との労働契約を継続させたまま労務提供を免除するものです。この休職制度は必ずしも法律に基づくものではなく、当該制度を設けるか否かは会社の判断によります。

本来、従業員が私的な事由を原因としてメンタル不調等で労務提供ができないのであれば、労働契約上の債務不履行となります。就業規則等に解雇事由として「身体の障害により業務に耐えられない場合」旨の規定があれば、解雇することも可能です。ただし、解雇については、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、その権利を濫用したものとして無効とされます(労働契約法第16条)。

そこで、多くの会社では、就業規則等に傷病による休職制度を設けています。休職期間内に回復し労務の提供が可能になれば、休職を終了して復職可能とし、回復せずに休職期間満了となれば、解雇または自然退職とするなど、労働契約終了までの一定の猶予期間としています。

うつ病等の精神疾患を理由とする休職の場合は、復職したものの再発して再休職となることが多いのが実状です。しかし、休職・復職を繰り返す場合であっても、労務の提供の可能性等を勘案し、解雇等の判断は慎重に行う必要があります。

そこで、まず就業規則にどのように定めているかの確認をする必要があります。例えば、「私傷病による休職期間は6カ月とする。ただし、休職期間満了前に復職し、その後3ヶ月以内に同一または類似の傷病で休職した場合は前後休職期間を通算し、当該通算期間の満了によって自然退職とする」というように定めていたとします。

この場合は、休職・復職を繰り返したとしても規定の範囲内であれば、休職期間が通算6カ月に達するまでは退職させることはできません。仮に解雇するにしても、残りの休職期間を適用しても回復の見込みが認められない、とならない限りは解雇権の濫用として解雇無効となる可能性が高くなります。

裁判例でも、再度の休職が可能であったにもかかわらず、主治医の意見を聞かずになされた躁うつ病の再発を理由とする解雇が無効とされたケースがあります(K社事件:東京地裁平成17年2月18日判決)。

本事案は、躁うつ病で休職していた従業員が一旦復職したものの、復職後の欠勤が目立ち、症状が再発したため、会社は当該労働者を「精神又は身体の障害若しくは病弱のため、業務の遂行に甚だしく支障があると認められたとき」等の就業規則上の解雇事由により解雇したものです。しかし、就業規則上、同一理由による再度の休職も予定され、休職期間は最大2年とされていました。

判決は、解雇に先立ち会社が原告主治医に助言を求めた形跡がないことや、就業規則上再度の休職も可能であり、再休職を検討するのが相当であること、会社は原告のほかに病気で通常勤務ができない者2名の雇用を継続しており、原告のみ解雇することは平等取扱いに反することも解雇権濫用であるとしています。

休職について、通算規定や回数の限度を定めていない会社も多くあります。この場合、与えられた休職期間を超えない限り、回数を問わず休職できることになります。

今月のポイント

就業規則等の解雇事由にメンタル不調等の規程があれば解雇は可能。ただし、合理性がないと解雇権の濫用として無効になる可能性があるため、就業規則に設けた求職制度に基づき、労務提供の可能性等を勘案して慎重に判断する必要がある。

端数を適正に処理しないと労働基準法違反に

労働時間と割増賃金計算の端数処理の注意点

厚生労働省は、労働基準監督署の調査での指摘や、労働者からの苦情・申告が多い労働時間の端数処理に対し、リーフレット「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」を作成するなどして是正を呼びかけています。ここでは、労働時間及び割増賃金時間の端数についてまとめます。

労働時間や賃金計算における端数の処理の誤りから、労働基準監督署の調査で賃金未払いを指摘され、是正勧告されることがあります。労働時間管理や賃金計算がシステム化されている場合は、適法な設計となっているか確認する必要があります。

労働時間の端数処理

①1日単位の労働時間の端数

労働時間は、原則として1分単位で把握しなければなりません。たとえば、始業9時00分、就業18時00分(休憩1時間)の1日8時間労働の場合において、業務終了時刻が18時10分だったときに、15分未満を切り捨てて18時00分とするような処理は違法となります。このような処理をすると、1日につき10分、所定労働日数20日とした場合に200分(3時間20分)の時間外労働について賃金不払いとなります。ただし、「15分未満は15分」とするなど、残業の端数を切り上げて丸め処理をすることは労働者にとって有利な取り扱いとなるため認められます。

また、遅刻や早退の時間の端数処理をする場合に、5分、10分の遅刻・早退を15分または30分単位で切り上げて処理することは実際の不就労時間より多く控除することになるので、これも違法で賃金不払いとなります。ただし、5分や10分の遅刻・早退について15分未満または30分未満は切り捨て、遅刻・早退0分とする端数処理は労働者に有利となるため問題ありません。

②1か月単位の労働時間の端数

賃金を計算する場合、一賃金支払期間における1か月の時間外労働、休日労働及び深夜労働に係る端数処理については、当該一賃金支払期間の1日単位の分単位での実労働時間の合計、または①の端数処理による労働時間の合計によることとなります。ただし、合計した労働時間数に1時間未満の端数がある場合には30分未満の端数を切り捨て、30分以上1時間未満の端数がある場合には切り上げて1時間として計算することは認められています(昭和63.3.14基発150号)。

割増賃金の基礎となる時間給の端数処理

時間外労働や休日出勤などの割増賃金を計算する場合には、時間給単価に割増率(法定時間外労働は2割5分以上、法定休日出勤は3割5分以上)を乗じて計算しなければなりません。したがって、時間給の場合はその額、日給制の場合は1日の所定労働時間で除し、月給制の場合は月の所定労働時間で除して、時間給単価を算出しなければなりません。

なお、通常は月給制の場合は各月の所定労働日数、所定労働時間数が異なるため、月給額を「1カ月平均の所定労働時間数」(年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12月)で除すことになります。この「1カ月平均の所定労働時間数」の端数を切り上げると、1時間あたりの賃金が少なくなり、労働者にとって不利になるため、端数はそのままにするか、切り捨てて取り扱うこととされています。

例えば、1日8時間労働で年間休日が120日の場合は次のようになります。

(365-120)÷12×8=163.33333…

この場合、163時間または163.3時間(そのままでも可)とし、切り上げて164時間や163.4時間にすることはできません。ただし、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額の1円未満の端数については、事務の簡便化のため50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満を1円として処理することは認められています。

また、1カ月間における時間外労働、休日労働、深夜労働のそれぞれの割増賃金を計算する際、その総額に1円未満の端数が生じた場合には、50銭以下は切り捨て、50銭以上1円未満を1円に切り上げることも認められています。賃金計算の端数処理については、就業規則または賃金規程で定めて正しく計算しましょう。

2025年の課題を考える

深刻化する人手不足の現状と企業の対応策

企業の人手不足が発生する原因には、少子高齢化をはじめ様々な要因が絡んでいます。ここでは企業が直面している人手不足の現状や原因、影響などの観点をもとに、企業としてどのような対策を講じる必要があるかを確認しましょう。

厚生労働省公表の「労働経済動向調査」(2024年8月1日現在)で、労働者の過不足対策について労働者過不足判断D.I.(過不足の変化指標)を見ると、正社員およびパートタイム労働者のいずれも不足超過となっています。特に正社員はパート労働者より不足超過が高く、人手不足が深刻化していることがわかります。

人手不足の変遷

2024年9月に公表された「令和6年版 労働経済の分析」によると、人手不足の発生は、過去半世紀において、経済情勢、産業構造や働き方の変化などから、3期間に分けて考察することができます。

まず、1970年代前半の状況については、高度経済成長期の末期であり、高い経済成長率に伴う労働力需要の増加により求人競争が激化し、人手不足が生じていたことが指摘されています。

1980年代後半から1990年代前半にかけては、バブル期における高度経済成長期から安定成長期への移行期にあたり、雇用吸収率の高いサービス産業化が進む中で労働力需要が高まり、短期的に人手不足が発生したことがうかがえます。法改正により、段階的に法定労働時間が週40時間まで短縮され、さらに週休2日制の導入も相まって、フルタイム労働者に人手不足が生じ、一方でパートタイム労働者が増加するなど、流動的な人手不足であったことが指摘されています。

2010年代以降では、1990年代後半のバブル崩壊から経済が回復するなかで、より一層サービス産業が発展したことも影響して、再び人手不足が発生したと考察されています。企業による定着支援策などにより短期離職者が減少し、欠員が生じにくくなったものの、新規求人に占める就職件数の割合である充足率は長期にわたり低下しています。特にフルタイム求人においては、2023年に過去最低水準となり、欠員の充足が困難となっていることがわかります。

加速する少子高齢化社会においては、採用活動も長期化しやすい可能性があることから、「長期かつ粘着的」な人手不足となり、深刻化していることが指摘されています。

人手不足の原因

2010年代以降の人手不足については、大きく3つの原因が挙げられています。1つ目は、広範囲にわたる産業や職業において、労働力需給ギャップにマイナスがみられる点です。「労働力需給ギャップ」とは、労働市場に参加している者が供給できる最大の総労働力である「労働力供給」から、企業が必要とする総労働力である「労働力需要」を時間単位で計算して差し引いた数値を指します。これらを産業別・職業別に推計することで、人手不足に陥っている分野とその程度を定量的に示すことができます。労働力需給ギャップは、特に建設業や医療・福祉における専門的・技術的職業従事者や、宿泊業・飲食サービス業におけるサービス職業従事者といった対人サービスに係る職業においてマイナス幅が大きく、広範な産業・職業において労働力不足が深刻化していることがうかがえます。

2つ目は、中小企業から大企業への転職の活発化で、賃金など労働条件が良く、福利厚生なども充実している1000人以上規模企業への労働移動が進んでいることが挙げられています。中小企業への転職は1%程度まで低下し、5~99人規模企業では同規模企業への転職率は高いものの、長期的には低下傾向であり、中小企業において人手不足が深刻化していることがわかります。

3つ目は、労働市場のマッチング効率性の低下です。「マッチング効率性」とは、求人件数と求職者数がどちらも1%増加したときに実際にどれだけ就職件数が増加するかを示す指標です。求人件数や求職者数の増減だけでは説明できない就職件数の増減を知ることができます。

マッチング効率性が低下する原因としては、高齢の求職者が増加しているのに対し、企業が高齢者の採用にあまり積極的でないことや、求職者が希望する絶対条件が多様化し、応募にあたって重視する条件をより厳しく吟味している可能性があることが指摘されています。

人手不足が賃金に与える影響

人手不足と賃金の関係については、国際比較を行い分析した結果、各国とも欠員率と賃金上昇率には正の相関関係が見られることが確認されています。欠員率とは、常用労働者数に対する欠員補充のために必要な求人の割合を示したものです。日本の現状においては、ほぼすべての産業において欠員率が上昇しており、特にその傾向は中小企業で顕著となっています。

また、欠員率に加えて、生産性の上昇率に連動して、賃金上昇率も高まる傾向があることも指摘されています。日本においては、賃金上昇率と欠員率の相関係数が比較的高く、生産性上昇率については比較的低い傾向にあるため、今後の人手不足の深刻化には賃金を引き上げる効果がある可能性があると考えられています。

人手不足への対応策

冒頭で取り上げた「労働経済動向調査」の「事業所の労働者不足の対処方法」(複数回答)を見ると、現在労働者が不足していて、かつ、過去1年間に何らかの労働者不足の対処をした事業所の割合は、「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」が過去1年間(59%)、今後1年間(60%)ともに最多。次いで、「在職者の労働条件の改善(賃金)」が過去1年間(55%)、今後1年間(48%)ともに続いています。

今後、長期的な人口減少が見込まれるなか、人手不足への対応と持続的な賃上げに同時に取り組むためには、企業において、生産性向上に資する設備投資などの取り組みや、リスキリングによる人材育成が不可欠となります。厚生労働省では、これら企業の取り組みに対して、各種助成金や教育訓練給付金の拡充などの支援を行い、必要に応じて積極的に活用することを推奨しています。

労働力供給においては、多様な人材の労働参加を促すことが重要であると指摘されています。特に女性について、育児や家事、介護の負担によるキャリアの中断が問題視されており、負担軽減に向けた社会的支援や、有期雇用労働者などの正社員転換を促すなど就業継続可能な環境整備を進める必要があります。

同時に男性においても、仕事と家庭の両立が可能となるように、柔軟な労働時間や休暇の取得促進など、職場環境づくりが重要になってきます。さらに今後、高齢者雇用の重要性がますます高まってくることから、希望に応じて65才を超えて就業できる環境整備も必要不可欠です。

一方、外国人雇用については、単に労働力不足を補うためだけでなく、即戦力となる専門的人材の受け入れ先として「選ばれる国」となるために、賃金をはじめ休日日数などを含めた総合的な処遇の向上に努めることが重要であると指摘されています。

また、人手不足が深刻である介護分野や小売り・サービス分野などにおいては、特有の背景があり、人手不足の程度や状況によって効果のある対策が異なることから、事業所ごとに原因となる課題を整理した上で、優先順位を決め、対応することが求められます。

労務 News BOX

フリーランスからの相談に対応

労働基準法等違反相談窓口を設置

2024年11月1日の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)の施行に合わせ、厚生労働省は全国の労働基準監督署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を設置しました。自分の働き方が労働者に該当するのではないかと考えるフリーランス(業務委託を受ける個人事業主)から、労働基準法等の違反に関する相談を受ける窓口で、労働者性判断に係る裁判例などの参考資料に基づいて違反の有無を判断。違反が疑われ、相談者が「申告」した場合は委託者である企業に立入調査を行うとしています。

企業の6割が第一線での活躍を期待

65歳以上の社員に望む役割とは

2025年4月からすべての企業で「65歳までの雇用確保」が義務化されます。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が2024年10月公開の調査で、70歳以上の定年・継続雇用制度を導入している企業に「65歳以降社員(59歳以下では正社員で、65歳以降も雇用する高齢者)」に期待する役割について尋ねたところ、「第一線での活躍」が61.4%で、「現役社員(59歳以下の正社員)に対する支援・応援」が36.2%でした。また、同社員の処遇の決め方(配分)は「個人差を設ける方針」が46.2%、「個人差を設けない方針」が51.2%となっています。

地域経済を牽引する企業をサポート

「みらいPitch」プロジェクトが始動

関東経済産業局、中部経済産業局、中国経済産業局、独立行政法人中小企業基盤整備機構は、地域経済を牽引する中堅・中小企業(地域未来牽引企業)の新事業創出を後押しするプロジェクト「みらいPitch」を立ち上げました。関東経済産業局と中小企業基盤機構が運営するウェブサイト「オープンイノベーション・マッチングスクエア(OIMS)」に「みらいPitch」コーナーを新設し、全国の優れた技術・サービスを持つ中小企業やスタートアップの共創をサポート。支援ニーズに応じて補助金制度や知的財産等の専門家の紹介も行っています。

ICTを活用した効率的な働き方を学ぶ

テレワークスキル標準研修を開始

一般社団法人日本テレワーク協会は、「ICT(情報通信技術)を活用した時間や場所にとらわれない働き方」がうまくいくためのワークスキルをまとめた「テレワークスキル標準」を策定しました。これは、テレワークであっても、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)に基づいて管理職と従業員が上手にコミュニケーションを取りながら、自律して働くためのスキルや工夫、事例などを掲載したもの。同協会では、効率的な働き方を課題としている企業・団体などを対象に、テレワークスキル標準を用いた研修を開始しています。

相手の気持ちを尊重しながら自分の意見を率直に伝える

アサーティブ・コミュニケーションを学ぶ

職場で起こる問題の原因の一つに、職場内のコミュニケーション不足が挙げられます。そこで近年、コミュニケーションを改善する方法として注目されているのが「アサーティブ・コミュニケーション」です。アサーティブ・コミュニケーションとは何か。その概要を見ていきます。

半数の人が「本音で話せない」

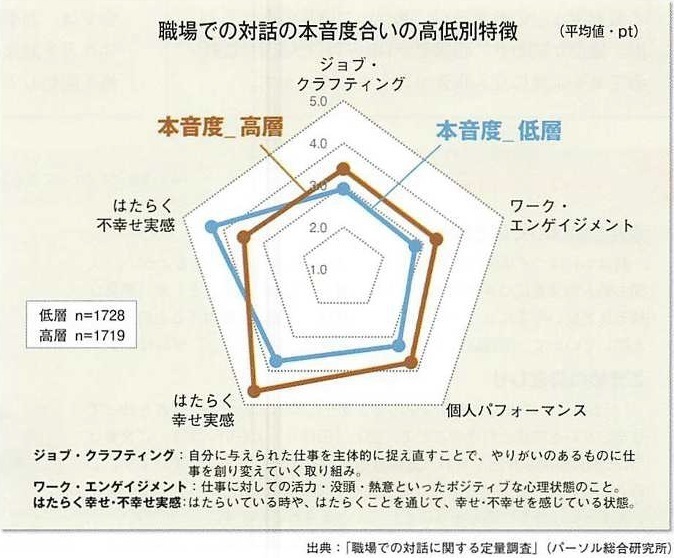

人と組織に関する調査・研究を行うパーソル総合研究所が実施した「職場での対話に関する定量調査」によると、職場での会話機会において「全く本音で話していない」という従業員は、「上司との面談」で41.6%、「チーム内での会議」で43.0%でした。本音で話せる割合が「2割未満」と答えた従業員を合わせると、双方ともに過半数を超えています。

また、「職場で本音を話せる相手」について尋ねたところ、「1人もいない」が50.8%で最も多い結果となっています。多くの従業員が職場で本音、本心を話せていないのが現状のようです。

同調査では、本音でのコミュニケーションがもたらす、働く個人への影響についても調査しています。それによると、本音でコミュニケーションが取れない人は、ジョブ・クラフティングやワーク・エンゲイジメント、個人パフォーマンスなどが低い傾向にあります(下図表参照)。

アサーティブの重要性

次にこうした背景のもとで注目されているのが、「アサーティブ・コミュニケーション」です。「アサーティブ(assertive)」とは「自己主張する」という意味であり、アサーティブ・コミュニケーションは「相手の気持ちを尊重しながら、自分の気持ちや意見を伝える手法」のことをいいます。特定非営利活動法人アサーティブジャパン(AJ)は、コミュニケーションの良し悪しは個人の性格で決まるものではなく、伝え方の問題であるとし、アサーティブ・コミュニケーションを行うためには以下の4つの柱が大切だと述べています。

①誠実/自分自身に正直になることで、相手にも誠実になれる。

②率直/遠回しではなくストレートに、相手に”伝わる”言葉にする。

③対等/上から目線でも卑屈でもなく、態度も心の中も対等に向き合 う。

④自己責任/言った責任、言わなかった責任は、自分が引き受ける。

AJではホームページ上の「伝え方のヒントブック」でアサーティブな伝え方についての考え方やコツを紹介するほか、アサーティブを学ぶための講座も実施しています。

また、厚生労働省でもハラスメントを回避する手法の一つとして、特設サイト「明るい職場応援団」内の「言い方ひとつで変わる会話術」でアサーティブ・コミュニケーションに言及。多様性が重視され、様々な立場や価値観の人と仕事をする機会が増えている今、アサーティブ・コミュニケーションを学んでみるのもよいでしょう。

受付時間:9:00〜17:00

(土日・祝日を除く)

※予約をいただければ土日

の対応可能です。お気軽に

お問合せください。

※メールでのお問合せはこちら

office@e-syaroushi.com

よくあるご相談

- 労務トラブルで解雇したいが?

- 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?

- 社員に知られたくない相談をしたい?

- 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた

- 手続費用、相談費用はいくらになる?

- 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような

ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く

ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。