給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん

サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

2024年10月号

自然災害発生時に

自宅待機を命じる場合の留意点

こんなときどうする?労務トラブル回避 Q&A

今月の相談

自然災害発生時に自宅待機を命じる場合の留意点

Q 頻発する台風や地震などの自然災害の際に、従業員の安全を考え、状況に応じて年次有給休暇を取得させ、会社から連絡可能な状態で自宅待機する旨を通知したところ、年次有給休暇の取得での対応はおかしいと言う者がいます。 (I社・総務部)

A 会社は、労働契約法上、その使用する従業員に対して、生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています(第5条)。自然災害だからといって、使用者としての安全配慮義務が免除されるわけではありません。昨今、多発する台風や地震等の自然災害を想定すれば、自然災害発生による非常時において出勤、退勤、休業等の勤務体制を事前に検討しておくことは、従業員の安全確保のために必要なことです。

台風による強風や豪雨、地震などの災害が発生することが十分予測される場合、または発生したときは、従業員の通勤は普段よりも危険な状態となり、災害や事故に巻き込まれることは十分にあり得ます。万一の場合には、通勤災害として労災認定の対象となり、労災保険から必要な保険給付は行われますが、状況によっては使用者としての安全配慮義務違反を問われる可能性もあります。

地震の場合は、その発生が予測しにくいですが、台風などはニュースやインターネット情報などである程度の進路予測がつきます。したがって、事前に出退勤のあり方や休みとするか否かの判断、危険回避のための指示は十分可能でしょう。

会社には、従業員に対して労働契約上の「業務命令権」があり、自然災害が起きた際に出勤するか自宅待機するかの従業員への指示は、会社の判断によります。自宅待機とは、会社が従業員に対して、業務命令として自宅での待機を命じることです。会社が台風の接近などを予測して従業員の安全のために事前に自宅待機を命じる場合には、就業規則などに「会社の責めに帰すべき事由により休業させた場合は、労働基準法第26条に基づく休業手当(平均賃金の60%)を支払う」旨を定めておくことで、それによることができます。しかし、何ら定めもなく、自宅待機を命じた場合、労働者は原則として、民法536条第2項により賃金の全額請求も可能となります。なお、自然災害の発生によって会社や工場などが直接被害を受けたり、停電したりして自宅待機等をさせざるを得ない場合もあります。このような場合は、不可抗力による休業となり、使用者に責任はないので休業手当を支払う必要はありません。

次に、自然災害時の会社の休業の際に、従業員に対して年次有給休暇の取得を命ずることができるかについてですが、例えば、台風の直撃を受ける日を休業にしても業務上の支障がない場合、従業員に年次有給休暇を奨励することはできます。しかし、年次有給休暇を取得するか否かはあくまで従業員の判断であり、会社がそれを強要することはできません。なお、会社の休業に伴い労働基準法上の休業手当ではなく、賃金の全額を得るために従業員自らの判断で年次有給休暇を取得することは可能であり、会社はそれを拒むことはできません。したがって、会社として年次有給休暇の取得を前提に自宅待機を命ずることはできず、単に年次有給休暇の取得を奨励する程度にとどめておくことになります。

ところで、自然災害等による公共交通機関の運休等により出勤できない従業員への対応ですが、会社が営業しているのであれば、欠勤として取り扱うかまたは年次有給休暇の取得となり、これは従業員の選択によります。この時、時間を要しても迂回するなどして何とか会社に出勤できる状況であるにもかかわらず会社が休むことを命じた場合は、休業手当の支払い義務が生じることになります。したがって、このような場合に休むかどうかは従業員の判断に任せて、年次有給休暇の取得を促すべきでしょう。

今月のポイント

年次有給休暇の取得は従業員の判断によるものであり、自然災害発生時に自宅待機を命じるときも取得を強制はできない。なお、自宅待機を命じる場合は賃金が発生するが、被害を受けるなどの不可抗力による休業の際は支払う必要はない。

人手不足時代における離職率低下を図るために

若手従業員の離職の原因と防止策を探る

人材不足が続く中、新たに人を募集し、採用するには時間もコストもかかります。まずは、今いる従業員の離職をいかに防止し定着を図るかが重要です。ここでは、若手を中心に従業員の離職要因を探りながら、離職防止のための施策などについて検討します。

離職の現状と企業側のリスク

労働人口が減少している我が国において、人材の確保は年々難しくなっています。また、転職等による雇用の流動性が高くなっている今日、人材の流出を防ぎにくい風潮もあります。そうした中で従業員の離職を防止し、いかに定着を図るかは企業にとって重要な経営課題の一つです。

厚生労働省の「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)」によると、就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者が37.0%、新規大学卒就職者が32%であり、事業規模が小さいほど離職率が高くなる傾向にあります。

優秀な人材の流出は、事業活動の停滞や企業成長の鈍化を招くだけではありません。自社の事業に必要な経験やノウハウを有する人材が流出することは、競合他社との企業競争力の低下につながる恐れもあります。また、人材育成にかけたコストが無駄になるばかりでなく、新たな人材確保・育成にさらなるコストがかかります。その上、離職者が担当していた業務を他の従業員が引き継がなければならず、既存従業員の負担が増し、さらなる離職が起こるなどの悪循環を生む恐れもあります。その結果、生産性やサービスの質が低下するといった事態にもなりかねません。

離職率の高さは、企業イメージにも直結します。インターネット等で人が定着しない企業評価をされると、採用活動にも悪影響を及ぼし、優秀な人材を確保できないことにもなりえます。

離職原因を分析、把握する

「令和4年雇用動向調査結果の概況」(厚生労働省)によると、2022年1年間の転職入職者が前職を辞めた「個人的理由」では「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」が最も多く、次いで「職場の人間関係が好ましくなかった」、「給与等の収入が少なかった」、「会社の将来が不安だった」の順でした。また、「令和2年転職者実態調査」(厚生労働省)によると、転職者が直前の会社を「自己都合」で離職した理由は「労働条件(賃金以外)がよくなかったから」が最も多く、「満足のいく仕事内容でなかったから」、「賃金が低かったから」、「人間関係がうまくいかなかったから」なども多くなっています。

これらのことから、賃金が会社の属する業界水準、規模水準を下回るようでは、人材確保は困難です。また、近年は働き方改革が進み、労働者がワークライフバランスを重視する傾向にあります。たとえ賃金が高くとも、それが残業や休日出勤が多いなどの理由によるものである場合や、年次有給休暇が取りにくい環境である場合は、プライベートを重視する傾向にある若手従業員の定着を図ることは難しいと考えられます。職場の人間関係が悪いと従業員は大きなストレスを抱えることになります。特にハラスメントなどが横行する職場は、従業員の離職を防ぐのが困難になります。まずは、自社の労働条件や労働環境について従業員がどのように認識しているかをアンケートなどにより調査・分析し、問題点を明らかにする必要があります。また、退職者についてはしっかりと退職理由をヒアリングすることも必要でしょう。

従業員の離職防止策

従業員の離職防止策を検討するうえで、すぐに対応が難しい課題もあります。それでも、人手不足の中で各社様々な工夫を始めている現状を踏まえ、自社においても従業員の定着、人材流出を防止する施策は検討しなければなりません。

そのためには、賃金等の処遇改善のほか、働き方を見直し、ワークライフバランスがとりやすい柔軟な働き方を実現するための工夫も必要です。また、職場のコミュニケーション活性化を図るために、例えば社内イベントの開催やハラスメント防止研修なども検討すべきでしょう。

労務 News BOX

目安制度が始まって以降最大の上げ幅

最低賃金が全国平均で1054円に

厚生労働省の中央最低賃金審議会は、2024年度の最低賃金の目安を全国平均で時給1054円とすることを取りまとめました。2023年度の1004円から5.0%相当となる50円の引き上げは、1978年度に目安制度が始まって以降で最大の上げ幅です。各都道府県の引き上げ額の目安もAランク(東京、愛知、大阪など6都府県)、Bランク(北海道、京都、福岡など28道府県)、Cランク(青森、高知、沖縄など13県)のいずれも50円。これをもとに各都道府県の最低賃金審議会で決定された地域別最低賃金額が、10月以降に順次適用されます。

65%の事業所がストレスチェックを実施

事業所のメンタルヘルス対策を調査

厚生労働省が7月に公開した「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、過去1年(2022年11月1日~2023年10月31日)にメンタルヘルス不調により連続して1カ月以上の休業、または退職した労働者がいた事業所の割合は13.5%(前年調査は13.3%)でした。また、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.8%(同63.4%)で、その取組内容(複数回答)は「ストレスチェックの実施」が65.0%(同63.1%)で最も多く、次いで「メンタルヘルス不調の労働者に対する必要な配慮の実施」が49.6%(同53.6%)となっています。

労働条件等に関する相談にAIが回答

労働基準監督署チャットボットを開設

厚生労働省が「労働基準監督署チャットボット」を開設しました。これは、AI(人工知能)を活用したシステムが自動応答するもので、「会社の都合で仕事を休まされているが休業手当はないのか知りたい」、「ストレスチェック制度とは何か知りたい」、「労働契約書(雇用契約書)の作り方を教えてほしい」といった労働基準監督署の業務に関する事業主、労働者双方からの一般的な問い合わせに対応しています。管轄市町村名を入力することで、最寄りの労働基準監督署の住所や電話番号を調べることも可能。24時間365日利用できるサービスです。

経済産業省と地域の金融機関等が連携

中小企業等の省エネ化をサポート

中小企業等のエネルギーコスト削減やGX(グリーントランスフォーメーション)を実行するためには省エネへの取り組みが重要です。そこで経済産業省は「省エネ・地域パートナーシップ」を立ち上げました。これは、経済産業省及び省エネ・地域パートナーシップ事務局とパートナー機関(金融機関、省エネ支援機関)等との間で、省エネ政策や取り組みに関する各種情報の提供・交換を行いながら中小企業等の省エネ化を地域で支えるというもの。現在、200を超えるパートナー機関が参加しており、特設サイトも開設されています。

賃上げと投資を軸とした成長型経済の実現に向けて

「骨太の方針2024」の人事・労務関連の重点事項

2024年6月下旬、「経済財政運営と改革の基本方針2024」(骨太の方針2024)が閣議決定されました。人事・労務関連では中小企業・小規模企業の賃上げに重点が置かれ、去年に続き三位一体の労働市場改革を推進するとしています。ここでは、人事労務関連のなかでも特に重要な事項に着目します。

骨太の方針2024

毎年6月、政府の経済財政政策や行政、社会分野などにおける改革の重要性とその方向性を示す基本方針をまとめた「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)が策定され、閣議決定の上、公表されます。

2024年度においては、1991年以来33年ぶりの高水準の賃上げが実現したことを受け、賃上げを起点とした所得と生産性の向上などによる「成長型の新たな経済ステージ」に移行し、デフレからの完全脱却を図る方向性が示されています。

また中長期的には、少子高齢化・人口減少を克服するために、人口減少が本格化する2030年度までを対象とした「経済・財政新生計画」を策定し、誰もが豊かさと幸せを実感できる持続可能な経済社会の実現を目指すとしています。

「稼ぐ力」の向上

人口減少による人手不足に加え、物価上昇が賃金上昇を上回るなか、賃上げを持続的かつ構造的なものとするためには、物価を上回る賃上げの「定着」が必要です。特に中小企業・小規模企業における賃上げの定着が重要であり、そのためには「稼ぐ力」の向上が求められています。

その対策として、労務費などの適切な価格転嫁の推進や、AIやロボットなど自動化技術による省力化投資への支援、人材派遣の奨励など大企業との協力関係の確立に向けて、官民を挙げて全力で取り組むとしています。

具体的には、建設業やトラック運送業、警備業、農林水産業や食品産業における就業者の所得向上について、各業態の実態に応じて、労務費などを考慮した合理的な価格形成や価格転嫁がなされるように、制度改革も含めて検討を進める予定です。省力化投資については、特に人手不足感の強い運輸業、宿泊業、飲食業を対象として、自動化技術を用いることができる現場労働者の育成に向けたリ・スキリングを実施するとしています。

また、大企業との協力関係の確立については、前提として副業・兼業の導入を容易にし、利用促進を図る必要があります。企業側に重い負担となっている割増賃金の支払いに係る労働時間の通算管理の在り方について、労働基準法などの関係法令における解釈の変更も含め手検討し、制度の簡素化を図る予定です。

賃上げの促進

最低賃金においては、2023年に全国加重平均1004円となり、引き上げ額は43円で、過去最高となっています。今年はさらに、2030年代半ばまでに、全国加重平均を1500円とする目標を掲げ、また、地域間格差の是正を図るために、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げるとしています。

非正規雇用労働者の処遇改善においては、未だに正規雇用労働者との賃金格差が存在していることが指摘されています。処遇の差に対する根拠説明が不十分な場合、都道府県労働局が指導・助言を実施していない企業に対しては、労働基準監督署による点検要請を行うなど、昨年に引き続き、同一労働同一賃金を徹底して図る方針です。さらに、職務限定社員、勤務地限定社員、時間限定社員などの多様な正社員や無期雇用フルタイム社員に対しても、「同一労働同一賃金ガイドライン」の考え方を取り入れるなど、パート・有期雇用労働法などの在り方の検討を進める予定です。

人への投資

終身雇用や転職に対する考え方が急速に変化し、働き方が大きく変化するなか、年齢にかかわらず、多様な人材がその能力を発揮し、安心して働くことができる環境整備が重要となっています。その手段として、昨年に引き続き、三位一体の労働市場改革をさらに推進する方針です。

まず、ジョブ型人事の導入については、個々の企業の実態に応じた指針を策定し、企業側にシニア層へ仕事の機会を提供するために、役職定年や定年制の見直しなどを求めるとしています。また、スタートアップなど創業当初においては、管理職など労働時間規制の適用除外となる役職や、裁量労働制の対象となる業務の範囲が曖昧になりやすいことを受け、運用の明確化を図るとしています。そのほか、労働者が裁判で勝訴し、無効な解雇であると認められた場合の金銭救済制度の検討を進めるとしています。

労働移動の円滑化については、労働者の意思を尊重することが大切です。企業内・産業間双方の労働移動を促すため、現場人材を対象とした政府認定のスキル評価制度の構築や、スキル習得のための受講講座を教育訓練給付の対象とするなど、官民を挙げて要請・支援する予定です。

労働者自らの選択による労働移動の円滑化という観点から、失業給付制度を見直し、来年4月より、離職日から遡って1年以内に教育訓練を受講した場合は、自己都合退職でも会社都合の場合と同じ取扱いをするとしています。

また、生活の安定性を維持したまま能力向上を図るために、在職期間中のリ・スキリングの強化を推進し、企業経由の支援策を検討する予定です。さらには、ジョブ型人事の導入と組み合わせ、兼業・副業を積極的に受け入れることができる体制を整えるとしています。

そのほか、高齢者の労働災害防止のための環境設備をはじめ、メンタルヘルス対策の強化、勤務間インターバル制度の導入、テレワークや選択的週休3日制の普及などを推進するとしています。

女性活躍・男女共同参画

現在、女性の就業率の推移は、年齢階級別の正規雇用率が20代後半でピークを迎え、出産などを契機に30~40代になると非正規雇用化するために低下する、いわゆる「L字カーブ」を描いています。女性活躍を推進するにあたっては、去年に引き続き、L字カーブの解消と男女間の賃金格差の是正が喫緊の課題となっています。

L字カーブの解消については、「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2024」(女性版骨太の方針2024)に基づき、「人材の育成」を中心として、①企業における女性の採用・育成・登用の強化や女性起業家の支援など女性活躍の推進、②リ・スキリングの推進や仕事と育児・介護の両立支援など女性の所得向上・経済的自立に向けた取り組みの推進、③ハラスメント防止対策や意識啓発など個人の尊厳と安心・安全が守られる社会の実現、④男女共同参画の視点に立った政府計画の策定や政治・行政分野や国際的な分野における女性の参画拡大など、四つの柱に沿って取り組むとしています。

男女間賃金格差の解消に向けては、実態把握・分析・課題の整理を実施し、差異分析ツールの開発・活用指針を進めるなど、所得向上を目指して女性の活躍を支える方針です。また、女性活躍推進法に基づく男女の賃金差異に係る開示義務については、ガイドラインや研究報告書なども活用・参照し、賃金差異の分析・是正とその結果について記載する説明欄の活用を一層促進して、フォローアップに努めるとしています。さらに、開示義務の対象を常時雇用する労働者の数が101人以上300人以下の一般事業主へと拡大する検討を始めるなど、より多くの企業に待遇の見直しを促す方針です。

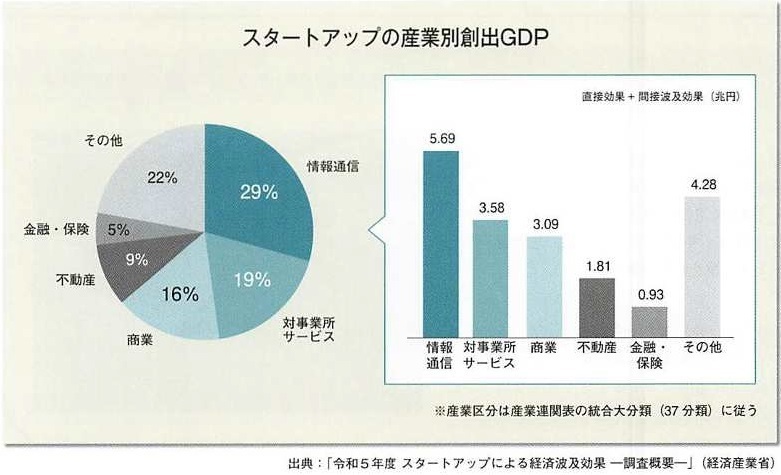

創出GDPは10.47兆円、雇用創出は52万人と試算

スタートアップが日本経済に与える影響とは

政府は、2022年に「スタートアップ育成5か年計画」を策定して以降、さまざまな政策を通してスタートアップの成長に向けた環境整備に努めています。スタートアップは日本経済にどのような経済効果をもたらしているのでしょうか。経済産業省の調査概要から確認します。

「スタートアップ育成5か年計画」とは、「日本にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出し、第二の創業ブームを実現する」ことを目的とした取り組みのこと。この計画のもとで今後のスタートアップ政策を検討するにあたり、経済産業省はスタートアップが日本経済にもたらす経済効果等について調査し、その概要を「スタートアップによる経済波及効果」にまとめて7月に公表しました。

なお、この調査は、民間のスタートアップ情報プラットホーム「INITIAL」に掲載されている企業のうち、「中小企業の創造的事業活動の推進に関する臨時措置法」が成立した1995年以降に設立され、外部出資を受けた約9000社のスタートアップを対象としています。

北海道に相当する経済効果

調査によると、スタートアップによるGDP創出額は直接効果で10.47兆円、間接波及効果まで含めると19.39兆円と試算。また、雇用創出は52万人、所得創出は3.17兆円と発表しています。直接効果はスタートアップの経済活動により創出される付加価値を、間接波及効果はスタートアップに対するサプライヤーの経済活動等に伴う消費支出が引き金となって連鎖的に創出される経済効果を指します。間接波及効果まで含めた創出GDP額は北海道の19.73兆円、福岡県の18.89兆円(ともに2020年の名目総生産額)に相当し、経済産業省は「スタートアップは各都道府県と比べても遜色のない経済効果をもたらしている」と述べています。

また、産業別のGDP創出額は下図表の通りで、情報通信業、対事業所サービス業、商業、不動産業、金融・保険業の上位5つの産業で全体の78%を占めています。

女性活躍の場としても期待

調査では「スタートアップが日本の経済構造を変える可能性を秘めている」とも述べています。その理由が、スタートアップを買い手としたスタートアップへのM&Aが増加していること。2013年のスタートアップへのM&Aは94件で、その内訳は「スタートアップが買い手」が50件、「その他の企業が買い手」が44件でした。これが2022年には171件に増加。「スタートアップが買い手」が128件、「その他の企業が買い手」が43件と、スタートアップによるM&Aが大幅に増えていることがわかります。

また、社長数に占める女性の割合が、大企業が0.8%なのに対してスタートアップは8.8%と大きく上回っていることにも言及。政府は毎年「女性版骨太の方針」を策定するなど、企業等における女性活躍を推進していますが、スタートアップはその活躍の場の一つとして期待されているといえます。

受付時間:9:00〜17:00

(土日・祝日を除く)

※予約をいただければ土日

の対応可能です。お気軽に

お問合せください。

※メールでのお問合せはこちら

office@e-syaroushi.com

よくあるご相談

- 労務トラブルで解雇したいが?

- 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?

- 社員に知られたくない相談をしたい?

- 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた

- 手続費用、相談費用はいくらになる?

- 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような

ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く

ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。